今回は演奏会の感想ではなく、別の話題を。

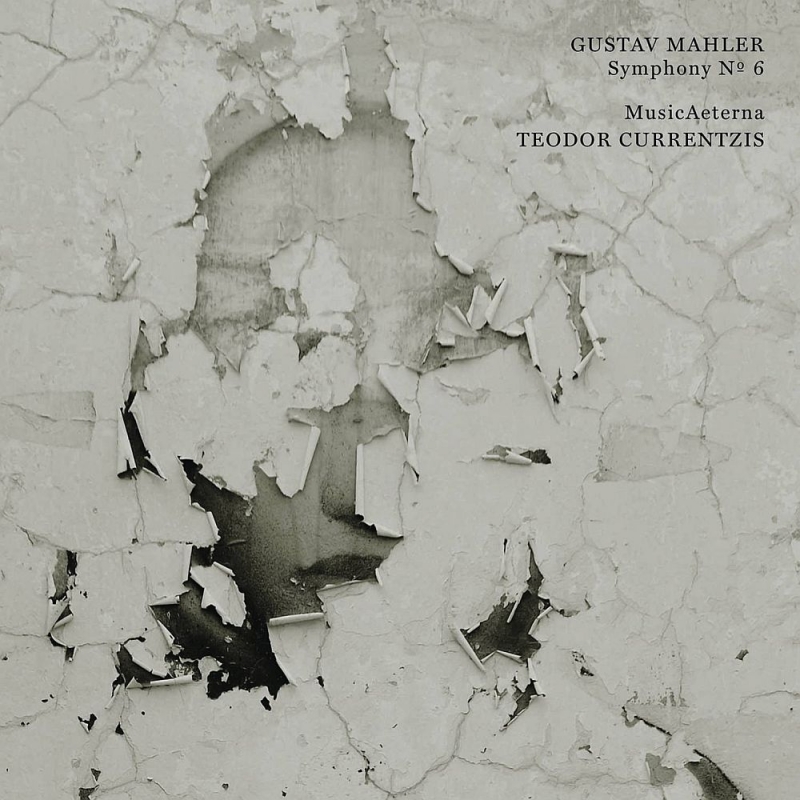

好きな指揮者、テオドール・クルレンツィスの新譜が発売された。

オーケストラはムジカエテルナ、曲目はマーラーの交響曲第6番である(Apple Music/CD)。

詳細は以下の通り。

以上、HMVのサイトより引用した(引用元のページはこちら)。

聴いてみての感想は、確かに良いことは良いのだが、これまでの彼の演奏ほどの大きな衝撃はなかった、というのが正直なところ。

例えば、以前の記事に書いたが(そのときの記事はこちら)、チャイコフスキーの「悲愴」においては、ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル盤の一気呵成の演奏を、現代風に精緻かつすっきりとリニューアルして提示したような、同曲の代表盤の一つたりうる演奏だと感じた。

それに対し、今回のマーラー第6番では、例えばバーンスタイン指揮ウィーン・フィル盤と並び称されうる演奏かといわれると、残念ながらそこまでには至っていない気がする。

これは、なぜか。

一つには、バーンスタイン盤がすごすぎる、というのがあるかもしれない。

バーンスタインの振るマーラーは、曲によっては世紀末的な悲壮趣味、巨大趣味があまりにも目立ち、アバドらの穏やかな解釈が恋しくなることがないではない。

しかし、こと交響曲第2、5、6番の3曲においては、バーンスタインのそうした要素が曲の悲劇的な性質によく合って、他を寄せつけない名演となっている。

第6番の第1楽章冒頭の、「ザッ、ザッ、ザッ、…」という低弦による刻みの分厚さ。

同曲の終楽章冒頭数小節目の、「ダン、ダン、ダダンダンダン」というティンパニによる運命的なモチーフの強烈さ。

どこを取っても、すさまじいというほかない。

ただ迫力があるだけでなく、マーラー演奏において望ましい、近代的な機動力にも欠けていない(ウィーン・フィルのすごさでもある)。

これと比較すると、大半の演奏は色あせてしまう。

また、もう一つには、クルレンツィスの持ち味を生かしにくい曲、ということもあるかもしれない。

もともとどっしりと重い、引きずるような歩みをもつ曲なので、前回のチャイコフスキーの「悲愴」のように速いテンポと推進力で攻めようとすると、軽くなりすぎるおそれがある。

そのためか、彼らしく歯切れのよい演奏となってはいるものの、いつものようにやりたい放題というよりは、彼にしてはやや抑制的な表現となっている。

ムジカエテルナも、もちろんさわやかで良いのだが、ピリオド楽器の団体ということもあり、こうした巨大な曲ではウィーン・フィルの威力に敵わない面もある。

とはいえ、完成度は高く、ロマン的な表現も聴かれ、決して駄演ではないと思う。

それに、もう少し聴きこんでみたら、何かと新しい発見があるかもしれない。

↑ ブログランキングに参加しています。もしよろしければ、クリックお願いいたします。