① 宇宙からロケットの残骸を落としても、人口密集地に落ちる確率は

ゼロに近いから、いくら落としてもよい。(中国)

② 原発事故で生じた核汚染水を海に流しても、低濃度ならば、人の健

康に影響するかどうかは証明されていないから、

いくら流してもよい。(日本)

③ 大森林を破壊して耕地にすれば、食料を増産できると思って破壊

したら、水害が多発して、大飢饉になってしまった。しかし、

「最高尊厳」が食糧増産のためにそうしろとおっしゃっているから、

さらにいっそう破壊して飢饉を克服すればよい。(北朝鮮)

これらに共通するのは、㋑ 自然の包容力は無限大で、いくら侵害しても回復するから心配ないという無謀な思いこみ、そして、㋺ 政治は、今見えていることだけで判断すればよく、将来世代のことまで考えなくてもよいという傲慢さです。将来、世界中の国が毎日のように宇宙から残骸を落としたらどうなるか、中国は考えない。今後事態が進展して、低濃度の汚染でも取り返しのつかない被害をもたらしていることが判明する、という可能性に、日本は眼をふさぐ(「想定外だった」と言えば済んでしまうから)。北朝鮮も、「最高尊厳」の“絶対的権威”が、一体いつまで続くのか、ということには思い及ばない。

①②③のうち、③だけが狂気の沙汰なのではなくて、①も②も同じ程度にキチガエなのです。奈落のふちに向って 100歩進んだか 50歩進んだかの違いでしかない。“東アジアの3馬鹿国”が3国ともに嵌まりこんでいるのは、「生産力至上主義」の呪縛なのです。

ヴィルヘルム・トラウトショルト(1815-77):

『ギーセン大学の実験室におけるユストゥス・フォン・リービッヒ』

マルクス/エンゲルスの第1段階:『共産党宣言』

――生産力至上主義

「『共産党宣言』のころのマルクスはこう考えた。たしかに資本主義は、一時的に労働者の困窮や自然環境の破壊を引き起こすかもしれない。けれども、他方で資本主義は、競争によってイノベーションを引き起こし、生産力を上げてくれる。この生産力の上昇が、将来の社会で、みなが豊かで、自由な生活を送るための条件を準備してくれるというわけだ。〔…〕

『生産力至上主義』とは、資本主義のもとで生産力をどんどん高めていくことで、貧困問題も環境問題も解決でき、最終的には、人類の解放がもたらされるという近代化賛美の考え方である。」

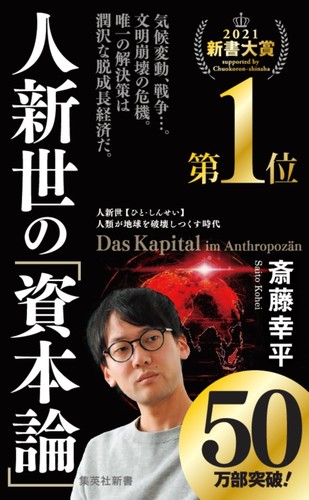

斎藤幸平『人新世の「資本論」』,2020,集英社新書,pp.152-153.

映画『マルクス・エンゲルス』の最後のシーンで、マルクスとエンゲルスは、ロンドンの『正義者同盟』本部大会に乗り込んでアジ演説を行ない、労働者会員の圧倒的な喝采を受けて、この団体を古参・社会主義者の手から奪い取り、名称も『共産主義者同盟』に変えて、史上最初の共産主義運動団体にしてしまいます。マルクスは、それまで協力関係にあった社会主義者を次々に除名して「民主的独裁者」の悪名を獲得します。それはまさに、「生産力至上主義」に生き生きと酔いしれていたころの、マルクス・エンゲルスの姿でした。有名になった共著『共産党宣言』は、翌年(1948年)はじめに刊行されています。

「『生産力至上主義』の立場に立てば、生産が環境にもたらす破壊的作用を完全に無視することになる。〔…〕その結果、資本主義のもとでの生産力の上昇こそが、環境危機を引き起こしているという厳然たる事実を、生産力至上主義は過小評価してしまう。

〔…〕

『ブルジョアジーはその 100年足らずの階級支配のあいだに、過去のすべての世代を合わせたよりもはるかに大規模で巨大な生産力をつくり出した。自然の諸力の征服、機械の発明、工業と農業への化学の応用、蒸気船、鉄道、電信、いくつもの大陸の開墾、巨大運河の建設、地から湧き出てきたような膨大な住民群――これほどの生産力が社会的労働の胎内で眠っていようとは、これまでのどの世紀が予想しただろうか。』〔『共産党宣言』〕

この発言だけを取り出せば、〔現代のエコロジストから〕批判されるのも無理はない。資本主義のもとでの生産力の発展を素朴にマルクスが賛美し、さらなる生産力の発展が豊かな社会を作り出して労働者階級解放のための条件を準備すると彼が考えていたと人々は思うことだろう。

生産力の発展が人間による自然の支配を可能にし、それが将来社会の条件を用意するのだとすれば、自然的制約は克服対象でしかない。」

『人新世の「資本論」』,pp.154-155.

マルクス/エンゲルスの第2段階:『資本論』第1巻

――『エコ社会主義』

しかし、マルクスは『共産党宣言』の認識にとどまってはいなかった。

このパンフレットが出版された直後に勃発し、ヨーロッパ諸国に飛び火した 1948年「二月革命」は、またたく間に各国官憲に鎮圧された。マルクス夫妻もベルギー警察に逮捕され、釈放されたものの、マルクスは同年中にドイツでまた逮捕され、反逆罪で裁判にかけられた。ドイツ・バーデンで武装闘争に参加したエンゲルスは、プロイセン軍によって完全に鎮圧されたあと、スイスに逃亡して酒と女に溺れた。各国の社会主義運動も民主化運動も、壊滅的打撃を受けた。『共産主義者同盟』は、マルクスの義兄の告発で 7名が大逆罪で処断され、52年に解散した。この挫折が、マルクスには反省の機会となったようだ。

もはやイギリス以外には、亡命を受け入れる国はなかったので、マルクスはロンドンに向かい、大英博物館の付属図書館にこもって、『経済学批判』の執筆に専念した。1859年に『経済学批判序説』を出版し、本篇は、『資本論』のタイトルで 66年に第1巻初版が出版された。

この『資本論』第1巻には、リービッヒの農芸化学を研究して、人間と自然との物質代謝について深く考察した成果が盛りこまれている。マルクスに影響を与えたのは、リービッヒが自著『農芸化学』の第7版(1862年)で展開した《掠奪農業》批判だった。

「リービッヒによれば、土壌の養分、とりわけリンやカリウムのような無機物は、岩石の風化作用によって、植物が利用できる形になる。」

『人新世の「資本論」』,p.43.

しかし、「風化の速度は非常にゆっくり」なので、土壌中には可給態(植物が吸収できる水溶性など)の無機物は限られている。そこで、「地力を保つためには、穀物が吸収した分の無機物を土壌に戻すことが不可欠」になる。つまり、「持続可能な農業」のためには、土壌養分を循環させることが重要である。

ところが、資本主義が発達して、農村で収穫された穀物が都市で消費されるようになると(本源的蓄積!)、土に養分が戻らなくなる。しかも‥‥

「短期的な視点しかもてない農場経営者は、地力を回復させるための休耕より、儲けのために連作を好む。土地を潤おす灌漑設備〔土壌中の無機物の風化を促すだけでなく、山や森から可給態のケイ酸など無機分を運んで来る――ギトン註〕などへの投資も最低限にとどめる。資本主義では短期的な利潤が最優先されるのである。こうして、〔…〕土壌に養分が還元されることなく、〔…〕土壌は疲弊していく。

短期的な利潤のために、持続可能性を犠牲にする不合理な農業経営を、リービッヒは『掠奪農業』と呼んで批判し、ヨーロッパ文明崩壊の危機として警鐘を鳴らしたのだった。」

『人新世の「資本論」』,p.44.

リービッヒの《掠奪農業》批判に感銘を受けたことが、マルクスにとって

『生産力至上主義』から脱却する上で大きな力となった。

リービッヒからヒントを得て『資本論』第1巻で展開したのが、

《物質代謝》論である。

「自然にはさまざまな循環過程が存在している。光合成であったり、食物連鎖であったり、土壌養分の循環もそうだ。

〔…〕

人間もまた、自然の一部として、外界との物質代謝を営んでいる。〔…〕人間は絶えず自然に働きかけ、さまざまなものを生産し、消費し、廃棄しながら、この惑星上での生を営んでいる。〔…〕〔その〕絶えざる循環の過程のなかでしか、この地球上で生きていくことができない。これは生物学的に規定された歴史貫通的な生存条件なのである。

だが、〔…〕人間はほかの動物とは異なる特殊な形で、自然との関係を取り結ぶ。それが『労働』である。労働は、『人間と自然の物質代謝』を制御・媒介する、人間に特徴的な活動なのである。

ここでのポイントは、労働のあり方は時代ごとにさまざまに異なるということである。それに合わせて、『人間と自然の物質代謝』も大きな影響を被ることになる。

とりわけ、資本主義においては、〔…〕資本は自らの価値を増やすこと〔資本を回転させて利潤(「付加価値」とか)を付け加え、“もとで”を増やして回収する――ギトン註〕を最優先にする〔…〕この『価値増殖』という目的にとって最適な形で、資本は『人間と自然の物質代謝』を変容していく。

〔ギトン註――価値増殖⇒利潤の極大化を図って〕資本は、人間も自然も徹底的に利用する。人々を容赦なく長時間働かせ、自然の力や資源を世界中で収奪しつくすのだ。もちろん、新技術のイノベーションも、人間や自然の利用をできるだけ効率よく進めるための手段として開発・導入される。その結果、効率化のおかげで、人々の生活はこれまでとは比較にならないほど豊かになる〔格差を度外視して「平均」で見れば、ということ。――ギトン註〕。

ところが、ある一定の水準を超えると、むしろ否定的影響の方が大きくなっていく。資本は、できるだけ短期間に、より多くの価値を獲得しようとする。そのせいで、資本は人間と自然の物質代謝を大きく攪乱してしまうのだ。

長時間の過酷な労働による身体的・精神的疾患も、〔…〕自然資源の枯渇や生態系の破壊も〔…〕

最終的には、価値増殖のための資本の無限の運動と自然のサイクルが相容れないことが判明する。〔…〕

だから、資本主義は物質代謝に『修復不可能な亀裂』を生み出すことになる〔…〕

物質代謝の『攪乱』や『亀裂』という形で、資本主義が持続可能な生産のための条件を掘り崩す〔…〕資本主義は、人間と自然の物質代謝を持続可能な形で管理することを困難にし、社会がさらに発展していくためには足枷(あしかせ)になるというのである。

このように『資本論』の議論には、近代化による生産力の発展を無批判に称賛するような主張はどこにも見当たらない。むしろ、無制限な資本の利潤追求を実現するための生産力や技術の発展が、『掠奪する技術における進歩』〔『資本論』第1巻, MEW,Bd.23,S.868.〕にすぎないことをはっきりと批判しているのである。」

『人新世の「資本論」』,pp.156-160.

これが、第1巻刊行前後――1860年代後半の時点でのマルクスの

認識であり、この段階では、エンゲルスもまた、マルクスと同一歩調を

とっていました。たしかに、資本主義のもとでの『生産力の発展』を

無批判に讃美するのではなく、それがもたらす弊害を、根底から

批判するようになりました。しかし、それでもなお、

『生産力の発展』それ自体は、人間の生活を豊かにするものであり、

その成果は将来の人類にとっても大切な宝物であって、

よりいっそうの発展の基礎となるものだ、という考えは維持していました。

そこで、この時期のマルクスの未来社会ヴィジョンは、

『人と自然の物質代謝』に亀裂を生じさせるような・

資本主義のもとでの『生産力発展』は避けるべく、社会主義に移行して

社会主義のもとで生産力を上昇させて行こうという『エコ社会主義』

と呼ぶべき構想を抱いたのです。もっとも、マルクスは、この段階にも

とどまってはおらず、やがてさらに次の段階――脱成長コミュニズム

――に移ってゆくのですが、エンゲルスのほうは『エコ社会主義』

にとどまり、マルクスの死後も、“社会主義に移行したうえで、さらに

生産力発展を遂げる”というビジョンを持って、国際社会主義運動に

コミットします。そのせいでしょうか。マルクス・エンゲルス以後の

共産主義は、力づくの「革命」であれ、漸進的な「改良」であれ、

ともかくも国家と社会の体制を、まず「社会主義」にして、

「社会主義」のもとで・よりいっそうの『生産力増強』をして行こう、

という方向になります。それが「マルクス主義だ」ということになり、

「マルクス主義」イコール「生産力絶対主義」という線にまで、

社会活動家と政党の認識は、大きく後退してしまうこととなった

のです。しかし、マルクスの『エコ社会主義』は、やみくもに

『生産力増強』を進めるようなものではなかったのです。

「『資本論』以降のマルクスが着目したのは、資本主義と自然環境の関係性だった。資本主義は技術革新によって、物質代謝の亀裂をいろいろな方法で外部に転嫁しながら時間稼ぎをする。〔…〕その転嫁によって、資本は『修復不可能な亀裂』を世界規模で深めていく。〔…〕

ここには、マルクスの確信がある。資本主義のもとでは、持続可能な成長は不可能であり、自然からの掠奪を強めることにしかならないと。つまり、資本主義のもとで闇雲に生産力の向上をはかっても、それは社会主義への道を切り拓くことにはならない。このように、マルクスの思考は転換していたのである。

だから、資本主義での生産力上昇を追求するのではなく、先に〔…〕社会主義に移行して、そのもとで持続可能な経済成長を求めるべきだとマルクスは考えるようになったのだ。これが、『資本論』第1巻刊行前後の時期に、マルクスの抱いていた『エコ社会主義』のビジョンである。」

『人新世の「資本論」』,pp.164-165.

ギーセン市,ユストゥス・リービッヒ博物館にて

マルクスの第3段階:『ザスーリチ宛て手紙』

――脱成長コミュニズム

晩年のマルクスが「ヨーロッパ中心主義」の「進歩史観」を捨てていた

ということは、以前から言われていました。死の2年前にロシアの

ナロードニキ活動家ヴェラ・ザスーリチからの質問に答えて送った

返信が、ロシアの社会は資本主義を経由しないで直接社会主義に

移行しうることを認めたものとして、スターリンの農業集団化を正当化

する根拠として引用されたりしました。しかし、『ザスーリチ宛て手紙』

には、送られたものの数倍の量の下書稿(3回書直し)があるのに、

そこでのマルクスの“苦闘”は、十分に検討されないで来ました。

『資本論』第1巻刊行以後のマルクスは、第2,3巻の執筆を容易に進め

られない状態で、ロシア、インド、古代ゲルマンなどの共同体の研究と

エコロジー(農学、化学、地質学‥)の研究に没頭していたのです。

第1巻刊行時に依拠していた「第2段階」の『エコ社会主義』にも

なお満足できず、刊行しはじめた『資本論』の構想さえ大きく変えて

しまうような思想的“激震”をつづけながら、ついに『資本論』を完成

させることなく亡くなったのだ、と想像せざるをえません。その間に、

「マルクスの考えるコミュニズムの中身、それ自体が大きく変貌をとげた」

『人新世の「資本論」』,p.179.

に違いないのですが、それをまとめる時間は彼には残されていなかった

のです。ただ、幸いなことに、マルクスの“苦闘”の跡――

読書の抜き書きノート、自家本の欄外書き込み、断片的なメモ類の

膨大な量が残されています。それらは、解読困難な悪筆なのですが、

著者は、それらを読み取り、そこからマルクス晩年の思想的到達点を

再構成するという作業を遂行したのです。それらマルクスの

遺したノート・メモ類のなかで、著者がもっとも注目するのは、

古代ゲルマン人の「マルク協同体」について研究したノートです。

ドイツの農学者フラースによれば、メソポタミア、エジプト、ギリシャなどの古代地中海文明が崩壊したのは、「森林の過剰伐採」のために地域の気候が乾燥化し、農業が困難になったためでした。それらに対して、古代ゲルマン人の「マルク協同体」は、自然との持続的な物質代謝(循環)が可能になるようなコントロールの機構をもっていたために、「崩壊の道をたどらずに存続した」のだと、フラースは言うのです。マルクスは、このフラースの本から詳しい抜き書き帳を作っています。

「ゲルマン民族は、土地を共同で所有し、生産方法にも強い規制をかけていた。マルク協同体においては、〔…〕土地の売買だけでなく、木材、豚、ワインなども共同体の外に出すことも禁じられていた。

そのような強い共同体的規制によって、土壌養分の循環は維持され、持続可能な農業が実現されていた。〔…〕土壌から養分を取り去って、収穫した穀物を大都市で販売して儲けを出そうとする資本主義的農業経営とは、まったく対照的なのである。」

フラースと並行してマルクスが熱心に読んでいた法制史家マウラーによれば、「マルク協同体は〔…〕構成員たちがどの土地を使うかについて、くじ引きを導入して定期的な入れ替えを行なっていた。そうすることで、肥沃な土地の恩恵を一部の人間が独占的に占有し、富の偏在が生じることがないように注意していたのである。」

『人新世の「資本論」』,pp.162,180-182.

それは、古代ローマの「ラティフンディウム」――奴隷労働による

大農場経営――とは対照的な、平等志向の農業社会でした。

「保守的な思想家であったマウラーが、歴史の中に見出したのは、当時の社会主義者も身震いするようなゲルマン民族の『平等主義』だったのだ。」

『資本論』以後のマルクスは、人と自然との代謝関係が損なわれることなく存続するという意味での「『持続可能性』と 『社会的平等』は、密接に連関しているのではないか、という点を真剣に考えるようになったのだ。

ゲルマン民族は土地を共有物として扱っていた。土地は、誰のものでもなかったのだ。だから、自然からの恩恵によって、一部の人が得をしないよう、〔…〕富の独占を防ぐことで、構成員のあいだに支配・従属関係が生じないように注意していたのだ。

同時に、土地は誰のものでもなかったがゆえに、所有者による好き勝手な濫用から守られていた。そのことが、土地の持続可能性を担保することにもなっていたのである。

〔…〕『持続可能性』と『社会的平等』〔…〕の密接な関係こそが、共同体が資本主義に抗い、コミュニズムを打ち立てることを可能にするのではないか。」

『人新世の「資本論」』,pp.183-184.

「平等な社会を作るには、同時に持続可能な社会を築いていかなければならない。持続可能な社会でなければ社会の平等も続かないということです。富が偏在すれば、そこに権力関係が生じ、それを利用した人間や自然からの掠奪が始まってしまうからです。」

『100分de名著 資本論』,p.114.

つまり、裏から言えば、富の偏在、社会の権力関係、人間労働の隷属化、

自然の『富』の破壊と掠奪。これらはたがいに繋がり合った過程として

進行する。富の偏在を防いで社会を平等なものにするには、

勤勉に働いて金持ちになった人をおおぜいで攻撃する、という

(スターリン時代のソ連、毛沢東時代の中国で行われた)

ようなことではなく、個人の努力が限度を超えて自然を“掠奪”したり

他人を支配したりするようになることを防ぐ、

そういうシステムを作る――ことが必要なのです。

その結果は、経済成長の見られない“定常型社会”になるかも

しれません。が、あるいは、前回の最後に「イノベーションの停滞」

に関して述べられていたように、むしろ本当の必要に基いた

“革新”のきっかけになっていくようにも思われるのです。

ところで、『マルク協同体』のような・「持続可能性」のシステムを備えた農耕共同体のもつ「『自然の生命力』は非常に強い」とマルクスは言います。

「多くの共同体が絶え間ない戦争や人々の移住を経て消滅してしまった後にも、農耕共同体は中世を生き抜いたのだ。そして、マルクスの時代まで故郷トリーア地方を中心に、森林や牧地が共有地のままだったのは、その痕跡だというのである。

『この共同体は、全中世を通じて民衆的自由と生活の唯一のかまど[根源]となっていた。』〔『ザスーリチ宛て手紙』草稿〕

〔…〕

フラースやマウラーによれば、マルク協同体では、〔ローマの奴隷制社会や近代の資本主義社会と比べて〕より持続可能な形で人間と自然の物質代謝が社会的に組織され、より平等な関係性も維持されていた。そうであれば、〔…〕マルク協同体の方が、ある意味、〔近代社会よりも〕『優れている』ともいえる。」

『人新世の「資本論」』,pp.184-186.

おそらく、これを書きながら、マルクスは、青年時代に故郷で遭遇した

「森林窃盗」事件、共同体の“掟”を純朴に信じて騎馬警官に刹された

あの農民たちのことを思い出していたにちがいありません。

ただ、繰り返すまでもありませんが、マルクスは、古代ゲルマンの

共同体に戻れ! と言っているのではありません。近代の社会には、

リービッヒの農芸化学のような・人と自然との持続可能な関係を実現

するための科学的知見や、化学肥料、ハーバー・ボッシュ法による

アンモニア合成工業、トラクターや灌漑施設などのインフラ‥等々の

“資本主義の成果”が豊富にあります。これらを、資本主義の

『価値増殖』衝動に従属しないようにコントロールしながら、

十分に利用してこそ、持続可能な“脱資本主義社会”は建設しうる

――マルクスは、そのように考えていました。

「リービッヒやフラースからマルクスが獲得したのは、資本主義の危機を乗り越えるための、自然科学の知見に基づいた『合理的農業』という視点であった。〔…〕

自然科学と共同体社会を研究することで、『持続可能性』と『平等』の関連について、マルクスは考察を深めようとした。そして、『ザスーリチ宛の手紙』を何度も書き直しながら、将来社会が目指すべき、新しい合理性の姿を展開しようと試みていたのである。〔…〕持続可能で平等な西欧社会を実現するための展望を、マルクスは構想し直そうとしていたのだ。

〔…〕持続可能性と平等を重視する新しい合理性を打ち立てるために、共同体から定常型経済の原理を学び、それを取り入れないといけない、〔…〕

もちろん、〔…〕ロシアの共同体は、資本主義がもたらす技術革新のような肯定的成果を取り込むべきだ〔…〕西欧における革命は、あくまでも近代社会の成果を大切にしながら、『原古的な類型』、すなわち定常型社会をモデルにして、コミュニズムへと跳躍せねばならないのである。

〔…〕

伝統に依拠する共同体は、資本主義とはまったく違う生産原理に基づいている。〔…〕

共同体では、同じような生産を伝統に基づいて繰り返している。つまり、経済成長をしない循環型の定常型経済であった。〔…〕

共同体においては、もっと長く働いたり、もっと生産力を上げたりできる場合にも、あえてそうしなかったのである。権力関係が発生し、支配・従属関係へと転化することを防ごうとしていたのだ。

ここでは、経済成長しない共同体社会の安定性が、持続可能で、平等な人間と自然の物質代謝を組織していた、というマルクスの認識が決定的に重要になる。」

インドについて、「共同体社会の定常性こそが、植民地主義支配に対しての抵抗力となり、さらには、資本の力を打ち破って、コミュニズムを打ち立てることさえも可能にすると、最晩年のマルクスは主張しているのである。」

こうして、晩年のマルクスは、「真に自由で平等な、西欧近代社会の将来社会を構想するためのひとつの理論的基盤として」インド、ロシアのような非西欧の共同体社会を研究したのだ、ということが判明する。

彼の念頭にあったのは、あくまでも、ヨーロッパの工業化された社会の将来だった。インドやロシアの農業社会を研究したのは、そのための手段だったのである。

「そして、14年にもおよぶ研究の結果、定常型経済に依拠した持続可能性と平等が、資本への抵抗になり、将来社会の基礎になるとマルクスは結論づけたのだ。

〔…〕彼は定常型経済という共同体の原理を、西欧において高次のレベルで、復興させようとしていたのではないか。」

『人新世の「資本論」』,pp.189,192-196.

サンクト・ペテルスブルク市長官を狙撃するヴェラ・ザスーリチ(1878年)。

長官は負傷し、ヴェラは逮捕されたが、陪審員が無罪を宣告、

釈放されたヴェラは群衆の歓呼に迎えられた。

テロリストを民衆が圧倒的に支持した珍しいケースとなった。

《コミュニズム》のイメージ:『資本論』第1巻

『資本論』第1巻のおしまいのほうに、資本主義がくつがえされたあとの

社会のイメージを、ごく荒くスケッチした有名なクダリがある。つまり、

"資本主義が発生した過程を裏返せば、資本主義が解消したあとは

理論的には、こうなるはずだ"――という論理展開なのだ。

このクダリを、著者の翻訳と説明で、読んでみよう:

「マルクスにとっても、『コミュニズム』とは、ソ連のような一党独裁と国営化の体制を指すものではなかった。彼にとっての『コミュニズム』とは、生産者たちが生産手段を〈コモン〉として、共同で管理・運営する社会のことだったのだ。

〔…〕

『この否定の否定は、生産者の私的所有を再建することはせず、資本主義時代の成果を基礎とする個人的所有をつくりだす。すなわち、協業と、地球と労働によって生産された生産手段をコモンとして占有することを基礎とする個人的所有をつくりだすのである。』〔『資本論』第1巻, MEW, Bd.23,S.791.〕」

『人新世の「資本論」』,pp.142-143.

第4回に見た『本源的蓄積』を思い出してほしい。産業革命以前の社会では、農家や小さな商店や手工業親方のような生産者が、それぞれ生産手段を「私的所有」して生産していました。産業革命で、資本はこれらの小生産者を破壊し、労働者にして雇い入れ、生産手段を独占しました。これが、第1段目の「否定」です。

資本主義がくつがえされる時には、この状態が、もう一度否定されます。「否定の否定」です。資本主義に奪われた個人の権利が、復活しなければならない。

しかし、産業革命以前に戻るわけではない。むかしに戻ってしまうのではなく、資本主義の成果をふまえた、しかも資本主義ではない“高次の段階”に移行する――というわけです。‥‥資本主義の支配のもとで成立した「協業」(分業)という方式、機械制大工場のような「生産手段」やイノベーションによる高い生産力は、継承されて行く。そのためには、「小生産者の私的所有」の世界に戻してしまうわけにはいかない。未来の”生産社会”は、「資本主義時代の成果を基礎とする個人的所有」だ――と言うのです。

正直言って、これはスンナリと納得できる話ではありません。「資本主義時代の成果を基礎とする個人的所有」とは、→「つまり、協業と、生産手段の共同占有を基礎とする“個人的”所有だ」――と言うのですが、いったいどこが「個人的」なンダ ?! ‥という疑問が湧きます。「おまえらの『個人的所有』になったぞ。喜べ!」と言いながら、その実、企業の所有と経営が、「労働者の代表」と称する”党”幹部の手に移っただけだとしたら、そりゃ、今と変わらないような気がする‥ 「国有」「国営」と、どれだけの違いがあるんだろうか?。。。 考えてみれば、なにぶんにもこれは、マルクスが「第2段階」=『エコ社会主義』を構想していた段階の叙述なのです。

しかし、著者がここで、引用文中の「地球(大地)」という言葉に注目しているのは、すばらしい着眼点かもしれません。この「大地(Erde)」という言葉を‥‥

「マルクスは〔…〕自然全体というような、非常に広い意味・概念として使っている〔…〕その土地に生える草木や、その土地を流れる小川、地下に眠る資源なども含めた意味で語っているのです。

資本によって『否定』され、生産手段と自然を掠奪された労働者が、将来社会では資本の独占を『否定』し、解体して、生産手段と地球を『コモン』として取り戻す。『コモンとして』とは、共有財産として、ということです。つまり、誰か一人が独占所有(私的所有)するのではなく、みんなで共有する。なぜか。地球は誰のものでもないからです。」

『100分de名著 資本論』,pp.115-116.

そこから、著者は『……基礎とする個人的所有』について

次のようにイメージをふくらませています:

「一人ひとりの『個人的所有』はもちろん否定はしないけれど、水や森林、あるいは地下資源といった根源的な富は、『コモンとして』みんなで管理していこう、ということです。

例えば、みんなでリンゴを栽培するとしましょう。収穫されて、みんなに分配したリンゴは、それぞれの個人的所有になります。でも、リンゴ畑やリンゴの栽培に必要な道具、あるいは栽培方法といった知は、みんなの共有財産です。マルクスは、資本主義のもとで囲い込まれ、独占所有されてきた『富』を、人々が『アソシエーション』〔生産者の自発的な相互扶助――ギトン註〕で取り戻し、生産者レベルで共同所有・共同管理していこうというわけです。」

『100分de名著 資本論』,p.116-117.

『資本論』の上の引用文からは、うまく読みとれないのですが

(ドイツ語原文にさかのぼって、あれこれとひねくってはみたのですが…)

原文⇒MEW Bd.23,SS.741-792 S.791.

名目的な所有関係を変えるというようなだけでは解決しない、

何かもっと実質的な"しくみ"が必要なのではないか、という

印象を受けます。生産者(労働者)のあいだで実質的な討論が

行なわれて、それが運営のしかたを決めてゆくような、実質的な

「共同占有」「共同運営」でなくてはならない。また、「大地・地球」

を”共同利用”するさまざまな人びとのあいだで、意見交換と

討論が行われなければならない。もしもそこで、強力な”指導”や

トップダウンの指示が幅をきかせてしまうならば、資本主義国や

ソ連のような”社会主義国”と、どこが違うのかわからなくなって

しまうでしょう。また、鋤、鍬、シャベルのような手近な生産用具

まで「共同管理」になって、個々のワーカーが実質無権利になって

しまうならば、自律性・自発性はいちじるしく損なわれるでしょう。

そうした“新たな隷従の道”へ向う解釈を避けて、著者のイメージに

『資本論』を超えるインスピレーションを与えているのは、

ヨーロッパやラテンアメリカで、現に行われている

《コミュニズム》のさまざまな試みなのだと思います。

いつでも、現実は理論を超えているのですから。