19世紀初めの西南ドイツ。森に入り、

枯れ枝を集めて薪〔たきぎ〕にする貧しい農民たちに

騎馬警官が、サーベルを振りかざして襲いかかっていた。

独仏白映画『若きカール・マルクス[邦題:マルクス・エンゲルス]』(2018)より

農民たちは、中世以来のコミューンの権利(入会権)として、

地主の所有する森に入って、薪を拾う権利を認められていた。

ところが、資本主義の発展をめざすプロシャ政府は、

遅れた古い習慣を撲滅して近代的所有権を確立すべく、

農民の入会権を否定して「窃盗」として取り締ったのだ。

「映画『マルクス・エンゲルス』の冒頭シーンにも印象的に描かれていますが、地面に落ちた枝さえも地主が私有財産として囲い込み、『薪木が欲しかったら金を出して買え』と迫る。そんな『商品』の論理に支配された社会を痛烈に批判したマルクスは、当局に目をつけられ、やがてパリに亡命することになりました。

この一件からもわかる通り、社会の『富〔とみ〕』が『商品』に姿を変え〔…〕、値段がついて〝売り物〟になる〔…〕。

かつては誰もがアクセスできるコモン(みんなの共有財産)だった『富』が、資本によって独占され、貨幣を介した交換の対象、『商品』になる。例えば飲料メーカーが、ミネラル豊富な水が湧く一帯の土地を買い占め、汲み上げた水をペットボトルに詰めて、『商品』として売ってしまう。〔…〕水汲み場は立ち入り禁止となり、水を飲みたければ、スーパーやコンビニで買うほかない。これが商品化です。

〔…〕水は以前と変わらずこんこんと湧いているのに、お金のない人には『希少』なモノになる。資本主義は人工的に希少性を生み出すシステムといってもいいでしょう。」

斎藤幸平『100分de名著 資本論』,2021,NHK出版,pp.21-22.

『富〔とみ〕』と言うと、裕福な人がもっている財産だとか、金銀財宝のような宝物を、私たちは思い浮かべてしまいます。そうした私たちのイメージは、資本主義のただ中に生れ落ちて、資本主義しか知らずに生きてきたためにできあがってしまった先入観念なのです。マルクスの言う『富(ライヒトゥーム)』とは、身の回りにいくらでもあってタダで手に入る水や空気が典型です。人間の生活に必要で、それがいくらでも手に入る状態、‥それが「ライヒトゥーム」のイメージです。「富」よりも、「潤沢さ」と訳したほうがよいくらいです。

「森林窃盗」取締りを批判したため、

新聞社前で逮捕されるマルクス。

映画『マルクス・エンゲルス』(2018)より

映画も、またそれを紹介する斎藤幸平氏も、マルクスを理想化して

描いていますが、じっさいには、『ライン新聞』で政府を批判していた

当時のマルクスは、必ずしも農民の側に立ってはいませんでした。

社会の"進歩"をバラ色に讃美するヘーゲルの影響から抜けきって

いなかった青年マルクスには、古いコミューンの慣習にしがみつく

農民たちは、社会の進歩とともに消えてゆくべき存在と思われて

いたのです。しかし、その後、フランス、ベルギーでの亡命生活の

のち、ロンドンで経済学と歴史を研究しはじめた彼の前に現れた

のは、英国の農民を襲う「囲い込み(エンクロージャー)」の衝撃

でした。10年ほど前に故郷のドイツで経験したのと同じことが

イギリスでは 200年前から繰り返されていたのです。

「かつてイギリスでは、地主や領主が非合法に〔17世紀には、法律・慣習がまだ中世のままで、資本主義に対応していなかったので、「囲い込み」は非合法でしたが、政府は黙認していました――ギトン註〕農地を囲い込み、小作人を追い出して、農産物より儲かる羊の放牧地に転化するということが盛んに行われました。マルクスの時代には、穀物増産を目的として政府が囲い込みを主導。農地を追われ、住む場所も糊口をしのぐ手立ても失った人々は、仕事を求めて都市になだれ込み、工場労働の担い手となっていきました。」

『100分de名著 資本論』,p.24.

これは、資本主義にとっては二重に好都合な事態です。

一方で、地主は農民を追い出して、商品生産のための土地を

確保します。他方で、追い出された農民は都市に流れ、安い給料でも

働く工場労働者になります。地主は、よけいな住民がいなくなった広大な

土地で大規模農業を効率的に運営し、安い農産物を大量に都市へ

供給します。食糧が安くなっただけ、工場主は給料をもっと切り下げて

利潤を極大化させることができます。なぜなら、農村からは、生活の

手段を奪われた農民が次々にやってくるので、働き手には困らない。

安い給料がいやなら、さっさと辞めろ、と言えるからです。

「『商品』生産の担い手は、自らの労働力を提供するだけでなく、『商品』の買い手となって資本家に市場を提供したのです。こうして、賃労働をしなければ生きていけない人が増える一方で、市場経済が回り始めると資本家や地主はどんどん潤い、資本主義は発展していきました。

マルクスは、この暴力的な過程を『本源的蓄積』と呼び、コモンを解体して人々を賃労働に駆り立てる、資本主義に固有の収奪行為だと指摘しています。」

『100分de名著 資本論』,p.24.

著者は、古い昔の話をして資本主義をけなしているのではありません。

『本源的蓄積』が行われるのは、資本主義が生まれた時だけではない。

およそ、資本主義が存在するかぎり、その周縁部ではつねに

『本源的蓄積』によって、前資本主義社会を蚕食しているのです。

かつて日本が西洋の資本主義国家群に対して「開国」した時から、

『本源的蓄積』過程が、この国の農村を襲いました。食いつぶした

人々は都市に流入して、「殖産興業」に労働力と市場を提供しました。

農業の技術的条件のちがいから、「囲い込み」のような急速なかたちは

とりませんでしたが、小作農化、次男以下離村、出稼ぎ、身売り、‥

といったかたちで、『本源的蓄積』過程はじょじょに進行したのです。

日本の後は、韓国、台湾といった周辺部で同じ過程が進み、それらの

国々は「新興中進国」として浮上しました。現在はアフリカ、ニューギニア、中南米諸国で、"地球上の最後の『本源的蓄積』過程"が進行しています。

『本源的蓄積』はいわば、資本主義という幼虫が、エサの宝庫を食い

つくす過程です。幼虫のまわりにあったエサが全部食いつくされた時

には、何が起こるのか? 幼虫の場合にはサナギになって眠りますが

資本主義の場合には”死滅”よりほかにない。死滅しないという経済学

理論は、誰も唱えたことさえないのです。

「ここでのポイントは、人々が自然という富から切り離されて貧しくなるということです。そして、富が商品になって資本主義が発達する際には、人間と自然の物質代謝が従来とはまったく異なる形として展開されるようになっていくということです。

〔…〕

古来、人間は労働によって様々な物を作ってきました。〔…〕資本主義以前の労働は、基本的に『人間の欲求を満たす』ための労働だった〔…〕

例えば、食欲を満たすために大地を耕して、穀物や野菜を作る。あるいは、風雨や寒さから身を守るために、丈夫で暖かい衣服をこしらえる。自分を美しく見せたい〔…〕ための装飾品、権力を誇示するための神殿、領土をもっと広げたい〔…〕強欲を満たすための戦争〔…〕

こうした具体的欲求を満たすために、人間は労働したり、他の人を労働させたりしてきたわけですが、そうした生産活動には、一定の限界があるものです。〔…〕食べられる量にはおのずと限りがあります。いかに強欲な王も、巨大な神殿を百も二百も欲しがったりはしない。〔…〕

〔ところが〕資本主義社会では『資本を増やすこと』自体が目的になっている」。そのために、“なになにが欲しい”という人間の具体的な欲望とは無関係に、ただひたすらに利潤を極大化し、極大化した利潤を無限に蓄積して行くことだけが、あたかも“運命”のように追及される。社会を破壊し、地球環境を破壊して、資本主義自身が死滅するまで、とどまるところを知らないのです。

「ありとあらゆる物が商品化されていく資本主義社会では、物を作る目的、すなわち労働の目的が他の社会とは大きく異なる」のです。資本主義社会では、労働、すなわち生産活動が、人間の具体的な欲求を満たすためではなく、“資本の要求”に応え「資本を増やす」という欲望のために行なわれるのです。

『100分de名著 資本論』,pp.25-26.

「生産活動の主要目的が、『人間の欲求を満たす』ことから『資本を増やす』ことに変れば、当然、生産される物も変わります。

資本主義社会で生産される『商品』は、人びとの生活に本当に必要な物、重要な物かどうかよりも、それがいくらで、どれくらい売れそうか――言い換えると、どれくらい資本を増やすことに貢献してくれるか――が重視されます。」

『100分de名著 資本論』,p.27.

以上のことを、物の「使用価値」と、『商品』の「価値(交換価値)」

という観点から、あらためて眺めてみましょう。

「使用価値」とは、物が人間の欲求を満たす性質のこと。水や空気は、

それがなければ人が生きてゆくことができない物ですから、絶大な

「使用価値」を有しています。それに対して、金やダイヤモンドの

「使用価値」は、水や空気ほどではない。これらも、美しいものをそばに

置きたいという人の欲求を満たす点で「使用価値」がありますが、

無ければ無いで、人が生きてゆくには支障がありません。

他方、水や空気は『商品』としての「価値」は無いにひとしい。これらは

取引されることはないからです。金やダイヤモンドが取引において

絶大な価値を有することは言うまでもありません。

「マルクスの用語を使えば、『富〔水や空気の潤沢さ〕』とは、『使用価値』のことである。〔…〕これは資本主義の成立よりずっと前から存在している。

それに対して、『財産』は貨幣で測られる。それは、商品の『価値』の合計である。『価値』は市場経済においてしか存在しない。

〔…〕資本主義においては、商品の『価値』の論理が支配的となっていく。『価値』を増やしていくこと〔=利潤を極大化して蓄積してゆくこと。――ギトン註〕が、資本主義的生産にとっての最優先事項となるのである。その結果、『使用価値』は『価値』を実現するための手段に貶められていく。

『使用価値』の生産とそれによる人間の欲求の充足は、資本主義以前の社会においては、経済活動の目的そのものであったにもかかわらず、〔…〕『価値』増殖のために犠牲にされ、破壊されていく。」

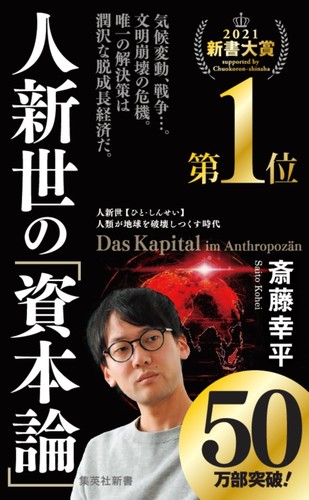

『人新世の「資本論」』,p.247.

たとえば、大きな工場が建って大量の工業用水を汲み上げると、

住民が使っていた井戸は枯渇してしまう。工場は排水を垂れ流すが、

汚染されていて飲用に適さない。それでも、工場排水の流れこんだ川

の水を飲んで、おおぜいの住民が公害病に苦しむ。見かねた自治体が

上水道を設備して、住民は塩素の混じった不味い水を、水道料金を

払って”買う”ことになる。工場排水のおかげで、住民が田んぼで作って

いた稲は、カドミウムを含んだ食べられない米になってしまう。

こうして、自然の『富』も『使用価値』の生産も破壊される(かつて日本でも

こうした過程が進行したのですが、若い世代は知らないかもしれない

ので、補っておきました。現在は、日本の企業が投資する途上国で、

同じ過程が繰り返されていることでしょう。)

なにも、湧水地を囲い込んで立入禁止にしなくても、工場を建てて

過剰に汲み上げるだけで、水は『希少性』のある「財」となり、人びとは

カネを払って手に入れるほかなくなるのです。こうして…

「水の希少性を生み出すことができれば、水を商品化して、価格をつけられるようになる。〔…〕水をペットボトルに詰めて売ることで、金儲けができることになり、『私財』は増える。それによって、貨幣で計測される『国富』〔=国民総生産、GDP〕も増える。

〔…〕

『私富』の増大は、貨幣で測れる『国富』を増やすが、真の意味での国民にとっての『富』である『公富』=コモンズ〔誰でも使える共同井戸の水〕の減少をもたらす。そして、国民は、生活に必要なものを利用する権利を失い、困窮していく。『国富』は増えても、国民の生活はむしろ貧しくなる。」

『人新世の「資本論」』,pp.245-246.

『本源的蓄積』によって、入会地などの『公富』を奪われ、農地や漁場から

切り離された人びとは、自分の生存を維持するためのあらゆる物を

市場で貨幣と交換して買わなければならなくなります。こうして、

あらゆる物が『希少性』のある「財」となります。

「コモンズの解体による人工的希少性の創造こそが、『本源的蓄積』の真髄である」

『人新世の「資本論」』,pp.249-250.

『公富』から切り離された人びとの生活は、賃金の変動にも、生活資料の

価格変動にも左右されることとなり、国家が緩和政策をとらない限り、

資本主義のなかでは生存さえ保障されない不安定な地位に置かれます。

「マルクスはこの不安定さを『絶対的貧困』と呼んだ。『絶対的貧困』という表現には、資本主義が恒久的な欠乏と希少性を生み出すシステムであることが凝縮されている。〔…〕『絶対的希少性』が貧困の原因である。」

『人新世の「資本論」』,p.253.

市場経済における『商品』の価格変動は、人びとの生活を脅かします。

「『使用価値』のために物を作っていた時代は、文字通り、人間が『物を使っていた』わけですが、『価値』のためにモノを作る資本主義のもとでは立場が逆転し、人間がモノに振り回され、支配されるようになる。この現象を、マルクスは『物象化』と呼びます。人間が労働して作った物が、『商品』となるや否や、人間にはコントロールしきれない不思議な力で、人間の暮らしや行動をコントロールするようになるというわけです。〔…〕

人とモノの立場が入れ替わってモノのために人が動かされる、それが『物象化』です。」

『100分de名著 資本論』,pp.31-32.

『商品』というモノに人間が振り回される『物象化』は、もちろん

価格変動だけではありません。私たちの資本主義市場経済では、

さまざまに転倒した・モノと人との関係が見られます。

たとえば、日曜大工で、自分や家族の使うテーブルを作るなら、

なるべく使いやすいテーブルを作るでしょう。つまり、『使用価値』が

労働の目的です。しかし、『商品』として市場に出して売るのならば‥、

しかも生産計画を立てて大量に作るのであればなおさら‥、

売れるモノを作らねばならない。売れなければ、破産、失業、‥

生存さえ危うくなります。つまり、市場経済では、その物の『使用価値』

ではなく、市場『価値』(交換価値)が、生産の目的になってしまう。

『商品』の市場『価値』が、人間の労働を支配するのです。

「それだから、売れそうな『商品』を、人間はひたすら作り続ける。大して役に立ちそうもない物も、売れるなら、とにかくたくさん作るのです。なぜなら、たとえ『使用価値』が低くても、売れさえすれば、そこで『価値』が実現されるからです。」

『100分de名著 資本論』,p.33.

さらに、そうやって『市場』が成立し、「回り」はじめると、

モノが作られて売れて『市場』が「回る」こと自体が、

自己目的になってしまいます。

『市場』が、自ら「回って」ゆくために、人間を労働させ、買わせ、

消費させるのです。どんな『使用価値』のモノが消費されるか、

くだらないモノか、有害なモノか、‥そんなことは、もうどうでもよくなって

しまう。そのことを象徴的に見せてくれているのが、"新型コロナ対策"

として政府が立案した「GO TO キャンペーン」です。

「旅行や外食による感染拡大のリスクがあっても、経済を回していかなければ〔資本主義の〕社会として存続できない。だから、何としてでも経済を『回していく』――と〔首相や自民党やテレビの解説者は〕いっていますが、本当は『回させられている』というほうが正しい。人間のために経済を回すのではなく、経済を回すこと自体が一種の自己目的になって、人間は、資本主義経済という自動装置の歯車としてしか生きられなくなっている。

これこそが、マルクスが指摘した物象化の世界なのです。」

『100分de名著 資本論』,pp.33-34.