イノベーション(技術革新)は、人間の生活を豊かにしただろうか?

夜中にのどが渇いたら、近所の自販機でアイス・コーヒーを買えばよい。

お腹が空いたら、コンビニで弁当を買って、電子レンジで温めればよい。

しかし、それは必要な"豊かさ"だろうか?

インターネットから"クチコミ"情報が流れて来なければ、著者の本を

知ることはなかっただろう。それは、必要な"豊かさ"だろう。

しかし、その"豊かさ"は、欠乏・貧困と背中合わせになっていないか?

アマゾンで注文したら、本は直ぐに届いたが、配達に来たいつもの

宅配便の運転手は、咳をして苦しそうだった。午後9時過ぎに配達

したあと、彼の夕食は、コンビニ弁当以外にないだろう。われわれは、

たがいに相手の人間性を削りあうゲームを

させられてはいないだろうか?

1843年,マンチェスター。エンゲルス紡績工場の女工たち

独仏白映画『若きカール・マルクス[邦題:マルクス・エンゲルス]』(2018)より

「そもそも資本主義のもとで、なぜこれほど生産力が上がるのか――〔…〕

資本家が生産力を上げたい理由。それはズバリ、商品を『より安く』生産して、市場で勝ち残るためです。

〔…〕資本とは、価値を増やし続ける運動であり、金儲けを延々と続けるのが資本主義。生産力を上げて『より安く』生産できれば『より儲かる』ということがインセンティブ(動機)となって、資本家は『もっと生産力を上げよう』とするわけです。

例えば、〔…〕ある日、資本家Aがミシンを発明・導入し、」それまでは手縫いで1着1万円かかっていたシャツを「1着1000円で作れるようになったとします。〔…〕ほかの資本家は1万円で売っているのですから、4000円」の利益を「上乗せして 5000円で売ったとしても〔…〕シャツは飛ぶように売れる。」A社のシェアは拡大し、他者の1着1万円のシャツは売れ残ってしまう。

A社の売り値は他社の半額で、儲けは数倍。なぜ安いのか? 1着のシャツを縫うのに、手縫いの 10分の1の時間しかかかっていないからです。女工に支払う時給は、1着あたり手縫いの 10分の1。ミシンを造るコストがどんなにかかったとしても、ミシンは1台あれば何万着も縫うことができます。イノベーション(技術革新)で優位に立った企業家は、市場価格と、自分の工場でじっさいに投入される労働量(=時給)との差益:『特別剰余価値』をふところに入れることができます。

「当然、ほかのシャツ屋も黙ってはいません。みんなミシンを導入して、」こんどは1着4000円で売り出して、A社のシェアを奪おうとする。そこで、A社は 3000円に値下げする‥‥こうして、「最終的にみなが同じ技術水準に追い付けば、」相場(市場価格)は、生産費の 1000円にまで下落し、「『特別剰余価値』は消えてしまいます。」

もしも、昔ながらの手縫いにこだわって、1着1万円かけて作り続ける業者がいたとしたら、まったく売れないか、売れば売るほど損失が出るかして、早晩"淘汰"されてしまうでしょう。

「『商品を安くするために、そして商品を安くすることによって労働者そのものを安くするために、労働の生産力を増大させることは、資本の内在的衝動であり、不断の傾向である。』〔『資本論』第1巻, MEW Bd.23 ,S.338〕

〔…〕これが、資本主義のもとで生産力が飛躍的に上がっていく理由なのです。」

斎藤幸平『100分de名著 資本論』,2021,NHK出版,pp.73-75.

「労働者そのものを安くするために」――とは?

シャツを買うのは誰か? 労働者自身です。もちろん資本家も貴族も買うけれども、人数からいえば、消費者の大半は労働者です。あらゆる産業でイノベーションが進むと、衣料品も、食料も、住宅も、あらゆる生活資材の価格が下がる。あらゆる商品の価格が下がれば、私たちは暮らしやすくなるか? 残念ながら、そうは言えません。「労働力」という商品の価格も下がってしまうからです。

資本主義を”野放し”にした場合、イノベーションは大量の失業者を生みだします。ミシン縫製になれば、同じ数のシャツを作るのに 10分の1の人数ですみ、手縫いの針子は必要がなくなります。仕事にあぶれた人はいくらでもいるのですから、資本家は「生存の最低限」まで賃金を切り下げることができます。あまり下げ過ぎて余暇も楽しめないほどにしてしまうと、労働意欲も湧かなくなってしまうので、けっきょく、「健康で文化的な最低限度」の水準に、賃金の平均は落ちつきます。その水準は、生活資料の価格が下がれば下がるほど、低水準になりますから、総体として見れば、イノベーションによって、生活は豊かになるのではなく、むしろ「窮乏化」するのです。

そんなことはないじゃないか! はるか昔の 19世紀や明治時代はそうだったかもしれないが、今では、ホームレスの人が街にあふれているほどではない。日本の失業率は、そんなに高くない。テレビでは、人手不足が深刻だと毎日のように言ってるじゃないか!‥と言うかもしれません。しかしそれは、資本主義の”野放し”の姿がおもてに現れると社会不安を助長するので、国家がさまざまな施策を加えて、いわば“お化粧”をほどこしているからです。たとえば、イノベーションが進んでも、名目上は物価が下がらないように、さまざまな金融・財政措置をほどこす。賃金水準を一定に維持しながら、消費者物価を徐々に上げてゆく。それでも、長いスパンで統計をとってみると、「窮乏化」は明らかに進行しています。↓下のグラフを見てください。

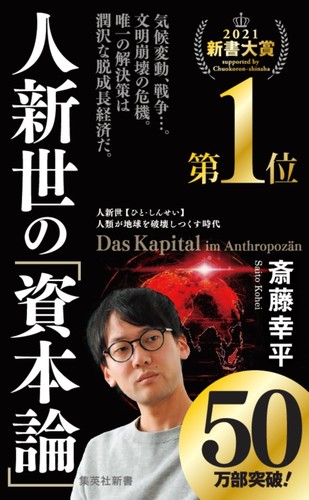

『人新世の「資本論」』,p.121.

『労働分配率』とは、企業において生産された付加価値全体のうちの、どれだけが労働者に還元されているかを示す割合です。そこでの「労働」には、賃金のほかに、福利厚生費や役員手当てなども含まれています。しかし、それらを含めても、先進国の『労働分配率』は、顕著に下がり続けています。なかでも、日本の下がり方は、どの国よりも急激です。この間に、福利厚生費や役員手当てが減ったということは考えられませんから、この下げカーブは、もっぱら賃金の実質的な低下によるものです。

もっとも、「窮乏化」しているように見えないという、さきほどの反論には

一理あります。資本主義の"野放し"の暴力による社会的不安を避ける

ために、この2世紀のあいだに各国政府は、さまざまな"飼い馴らし"の

テクニックを蓄積し、先進国の首脳が集まって協議しながら、それを

実践しているからです。単なる"まやかし"ではない施策も

その中にはあります。とくに大きなものは、

①ニュー・ディール。そして、

②戦争・海外進出などの『外部化』です。

①ニュー・ディールは、第2回に触れたのでお分かりと思います。

第2回の最後に引用したジジェクが言うように、ニュー・ディールは、

現在ではもはや限界に達しています。規制や財政出動では乗り切れ

ないほど難しい局面に資本主義が達しているからこそ、福祉国家を

切り崩して”野放し”の資本主義に戻そうとする『新自由主義』が

幅をきかせているのです。かつて、1930年代のニュー・ディールも、

結局、アメリカを恐慌から救うことはできなかったと言われています。

アメリカと世界の経済を救ったのは②戦争でした。皮肉なことに、

真珠湾攻撃は、またとない全面戦争の口実をアメリカに与えて、

世界の資本主義を救ったのです。当時は、②『外部化』は、

政治的暴力を伴なう「植民地支配」という形をとりました。現在では、

その必要はありません。現地の政府を通じて、「同盟国」に対しては

同盟国なりに、露中イラン北朝鮮のような非同盟国に対しては

非同盟国なりに、資本主義の狩り場・市場・ゴミ捨て場として

利用するノウハウが、すでに十分に蓄積されているからです。

(その場合でも、最後の決め手は「米軍」という世界最大の武力です。)

「イノベーションに資本家が求めたものは、『価値』の増殖ばかりではありません。彼らの、もう一つの狙い――それは労働者に対する『支配』の強化。〔…〕

資本家は労働者を〝効率的〟に働かせようとします。その際、効率性は、労働者にとっての〝快適さ〟を意味しないということが重要です。

資本主義のもとで求められたのは、労働者を重労働や複雑な仕事から解放する新技術ではなく、彼らがサボらず、文句も言わずに、指示通り働いてくれるようにするためのイノベーション、つまり、労働者を効率的に支配し、管理するための技術なのです。〔…〕

生産力が上がれば上がるほど、労働者は〔…〕資本に『包摂』されて自律性を失い資本の奴隷になると、マルクスは指摘しています。」

『100分de名著 資本論』,p.78.

マルクスの哲学によれば、人間の労働は、自然とのあいだで

物質代謝を行なう過程です。動物の場合には、物質代謝は本能に

みちびかれて行われます。ミツバチは、人間の鉄筋コンクリート住宅

にも匹敵する精巧な巣を作りますが、その設計図は、進化の過程で

獲得された彼らの本能の中にしまい込まれています。しかし人間は、

明確な目的をもった意識的な『労働』によって、自然との物質代謝を

行なうのです。

「この意識的かつ合目的的な労働のプロセスは、大きく二つに分けることができます。それは『構想』と『実行』です。〔…〕

例えば、『温かいものが食べたい』『そのために煮炊きするための道具が必要だ』と考えたとしましょう。すると人間は、どんな素材で、どのような形の物を作ればいいか、耐熱性や耐久性を持たせるにはどうしたらよいかと、あれこれ知恵を絞る。これが『構想』です。その結果、土鍋のようなものを作ればいいとなったとしましょう。」

『100分de名著 資本論』,p.79.

この『構想』をもとに、次には、実際に手足を動かして、まず適当な土を探し、水を加えてこねたり、うつわの形に成形したり、焼いたりします。

「こうした一連の労働を通じて構想を実現する過程が『実行』です。

〔…〕構想の作業を、マルクスは『精神的労働』と呼んでいます。実行は、自身の身体を使った『肉体的労働』です。本来、人間の労働は、構想と実行、精神的労働と肉体的労働が統一されたものでした。

ところが、資本主義のもとで生産力が高まると、その過程で構想と実行が、あるいは精神的労働と肉体的労働が分断される、〔…〕『構想』は特定の資本家や、資本家に雇われた現場監督が独占し、労働者は『実行』のみを担うようになる〔…〕

構想と実行が統一されていた労働として、イメージしやすいのは土鍋作りなどの職人仕事でしょう。〔…〕熟練の土鍋職人なら、炎の色や揺らぎ具合を見ただけで窯の温度がわかり、その日の気温や湿度、土の状態から、最適な焼成温度や焼成時間を判断できる。こうしたノウハウは明文化されておらず、お金で買えるものでもありません。〔…〕

しかし、こうした状況が、資本家にとっては不利・不都合なのは、すぐにわかるでしょう。〔…〕資本家は、短時間で、できるだけたくさん生産して剰余価値を増やしたい。そのために、労働者もどんどん増やしたい。競争は差し迫っているので、何年も修行しなければ働き手になれないようでは困ります。

〔…〕その際に、重要だったのが、労働者の『構想』と『実行』の分離なのです。」

『100分de名著 資本論』,pp.79-81.

『構想』と『実行』の分離――もっとも簡単な方法は、生産工程を細分化することです。粘土をこねて成形し、窯で焼くという、ひとりの職人がやっていた作業を、①土を計って一定量の水を加える、②こねる、③型に詰める、④型から抜く、⑤窯に運んで並べる、⑥点火して温度を監視する、といった工程に細分化し、それぞれについて必要な注意をマニュアル化して、各人は一工程だけを担当するようにすれば、短期間の習練で熟練職人と同じ仕事ができるようになります。流れ作業にすれば、効率もずっとよくなる。

このやり方では、いつも決まりきった同じ形の土鍋しかできませんが、資本家にとってはそれでよいのです。時間をかけずに(時給を節約して)安く、たくさん作って、たくさん売ることが重要なのですから。

非熟練の工員にとっては、熟練職人とは比べものにならない安い労賃で働かされる(なぜなら、誰にでもできる仕事→代りに働く人は、いくらでもいる)だけでなく、仕事自体がつまらないものになってしまいます。同じ形の土鍋を、毎日何百となく永久に作り続ける。しかも、型に入れる人は型に入れるだけ、抜く人は抜くだけ。気の遠くなるような味気ない毎日です。工員たちは、『構想』に関与することは、まったくできない。他人が考えた『構想』にしたがって、その一歯車として動くだけです。こんな単純な作業を何万回繰り返しても、熟練知識も洞察力も身に付きません。かつて熟練の親方が誇りとしたような“人間的完成”の満足感など、望むべくもないのです。こうして、労働者は‥‥

「分業というシステムに組み込まれることで、何かを作る『生産能力』さえも失っていく、とマルクスは喝破しています。〔…〕単純な作業しかできない労働者は、分業システムの中でしか働けない(もはや自分一人では完成品を作る能力がない!)ので、生活していくには、分業を組織する資本の指揮監督・命令に従属せざるをえないのです。」

『100分de名著 資本論』,pp.83-84.

20世紀初頭のアメリカで確立されたテイラー・システムは、こうした

「分業」の論理を徹底して体系化し、科学の装いを着せたものと言えます。

テイラーは、工員たちの持つ熟練知識と器用さを徹底的に解体し、

『構想』を『実行』から完全に切り離して、すべての工員が

「最大の努力、最高に勤勉な働き」を、管理者の指示通りに、しかも

〝自発的〟に発揮する仕組みを考案し、体系化したのです。

「構想と実行が分離された結果、労働者は構想する力を失い、主体的に振る舞うことができなくなっていきます。〔…〕

『機械労働は、神経系統を極度に疲弊させる一方、筋肉の多面的な働きを抑圧し、心身の一切の自由な活動を封じてしまう。労働の緩和でさえも責め苦の手段となる。なぜなら、機械は労働者を労働から解放するのではなく、労働を内容から解放するからである。』〔『資本論』第1巻, MEW, Bd.23,SS.445-446〕

〔…〕機械によって作業がラクになることさえ、労働者にとっては責め苦になると指摘しています。なぜなら、機械が労働者を『労働』から解放するのではなく、労働の『内容』から解放する――つまり、無内容な労働を強いるからです。内容がないということは、自らの手で何かを生みだす喜びも、やりがいや達成感、充実感もない、要するに疎外されているということです。〔無内容で味気ない作業になっただけでなく、‥‥ラクになったということは、短時間により多くの作業をこなせるようになったということですから、当然に労働は強化されます。作業がラクになったぶんだけ、作業の量は増やされてしまう。以前よりも味気ない作業を、以前よりも集中してたくさんこなさなければならなくなるのです。――ギトン註〕」

『100分de名著 資本論』,pp.86-87.

しかし、今は 21世紀。テイラー・システムのような単純作業はロボットに

やらせればよい。完全にロボット化できるまでは移民労働者にさせれば

よい。途上国に工場を建てて、現地の人を雇えばよい(じっさい、そう

なりつつありますが‥)と言う人もいるでしょう。

しかし、現代の先進国における“構想と実行の分断”は、テイラーの

時代よりもさらに過酷な形をとりつつあります。現代の労働者は、

単に「最大の努力と最高の勤勉さ」を発揮するだけでは足りない。

より〝自発的〟に、つねに「経営者の目線で考えて自ら動け」

――と命じられます。

「経営者の目線で」と言うと、まるで自分が経営者になったように

自由に構想してよいかのように聞こえますが、そうではありません。

「経営者や管理職が『構想』した理念やマニュアルに従って――つまり、彼らの目線や意向を徹底的に内在化させて『実行』せよ、ということです。

本来、構想とは、自分で自由に考え、判断する能力を意味します。」 つまり、『構想』には、裁量の余地がなくてはなりません。与えられた理念や方向性を根本的に疑うことも、時にはできなくてはなりません。もしも、裁量の余地を与えられないままに、ただ単に『経営者の目線』で働け、と言われるのであれば、「現代の労働者は依然として『実行』しているだけで、『構想』からは分離されている」と言わなければなりません。にもかかわらず、自分が「経営者の目線」で考えて計画し、自律して働いているかのように錯覚できるのだとしたら、現代の先進国の労働者は、これ以上はない錯乱を信じこむよう、強いられていることになります。資本主義という“悪魔”に魂を捕獲されている、と言ってもよいでしょう。

『100分de名著 資本論』,p.92.

どんなに技術が発達しても、機械にまかせることのできない多くの

仕事が、私たちの社会にはあります。たとえば、

「コンビニ店員の業務は多岐にわたり、そのすべてを一つの機械に代替させるのは、ほぼ不可能です。介護や看護のように、一つ一つは一見単純そうにみえても、実際には、相手に合わせて細やかな要求に応えないといけない難しい仕事(エッセンシャル・ワーク)を、ロボットにさせようとすれば膨大なコストがかかります。問題は、こうした『人間にしかできない』仕事、しかも社会的に重要な仕事に従事するエッセンシャル・ワーカーたちに長時間労働と低賃金という負荷がかけられているという現実です。

その一方で、そもそも社会的にさほど重要とは思われない仕事、やっている本人でさえ意味がないと感じている高給取りの仕事――〔…〕そんな『ブルシット・ジョブ』(クソどうでもいい仕事)が、広告業やコンサルタント業を中心に、近年急速に増えている〔…〕生産力が高くなりすぎて、意味のない労働でも作り出さないと、週40時間労働を維持できない状態になってきていることの裏返しでしょう。

無益で高給なブルシット・ジョブがはびこる一方で、社会にとって大切なエッセンシャル・ワーカーが、劣悪な労働環境を強いられている。これが、資本主義が爛熟した現代社会の実態です。やりがいのない無意味な労働も、過酷な長時間労働も、人間を貧しくするという意味では同じです。」

『100分de名著 資本論』,p.94.

マルクスが構想していた、資本主義を廃棄したあとの社会――

コミュニズムの社会は、どんな社会だったのでしょうか?

人間があらゆる労働から解放され、働かずとも暮して行けるような

社会でしょうか? 若い頃の著作の下書きには、そう読める部分も

ないではありません。『ドイツ・イデオロギー』草稿には、毎日気ままに

魚釣りをしたり、絵を描いたりする共産主義社会のようすを述べた

部分があります。しかし、それは共産主義というよりは貴族の生活

ではないでしょうか? マルクスが思想の根本に置いた『労働』の哲学

からすれば、未来社会は、それとは違うイメージになるはずです。

「というのも、繰り返しみてきたように、彼が何より問題視していたのは、構想と実行が分離され、資本による支配のもとで人々の労働が無内容になっていくことだからです。人間の労働という豊かな『富』を回復するためにマルクスが目指したのは、構想と実行の分離を乗り越えて、労働における自律性を取り戻すこと。過酷な労働から解放されるだけでなく、やりがいのある、豊かで魅力的な労働を実現することです。

〔…〕

マルクスが思い描く将来社会の労働者とは、〔…〕ネジを留めるだけ、金儲けをするだけの個人ではなく、構想にも、実行においても自らの能力を発揮し、一人ひとりが自身の労働力という『富』を生かしながら社会全体の『富』を豊かにしていかなければならない。そのためには、〔ギトン註――自らの労働を、自ら意識的に自律して行なう・本来の〕能力や感性を取り戻さねばならない――そうマルクスは考えたのです。」

『100分de名著 資本論』,pp.95-96.

ところで、最近しばしば指摘されるのが、「イノベーションの停滞」という事態です。冷蔵庫、テレビ、洗濯機のような商品は、この半世紀間、ほとんど変化がありません。スマホの新機種も、変わり映えがしなくなっています。小手先の目新しさや、よけいな機能ばかりが増えていきます。

この「イノベーションの停滞」の一因は、

「行き過ぎた構想と実行の分離」にあります。「現実の生産者や利用者からかけ離れたところで、資本主義の商品開発のペースに合わせて無理やり知恵を絞り出」しても、意味のある変化は起きません。現実の必要に動かされなければ、いかなる発明も生じようがないのです。にもかかわらず、あたかも大発明であるかのように宣伝して、イノベーションの『特別剰余価値』を生じさせるべく、大量の『ブルシット・ジョブ』が動員されます。

「パラダイムシフトをもたらすような真のイノベーションのためには、労働者たち自身が、絶えざる競争から距離を置いたり、自由にいろいろな発案や挑戦ができるような環境整備が必要となるのではないでしょうか。

よく、みなが平等な社会主義では、イノベーションが停滞するといわれますが、マルクスによれば、その逆の可能性も、十分あるのです。」

『100分de名著 資本論』,pp.96-97.

今回は、『100分de名著』からの引用ばかりになってしまいました。

しかし、《労働の疎外論》を中心に『資本論』第1巻を読む――

という・この視点は、著者ならではの新機軸です。

マルクスの《疎外論》自体は、昭和戦後時代には盛んに

唱えられていましたが、マルクス初期の草稿類に基いて主張されて

いて、その後マルクスは《疎外論》を放棄して、『資本論』の認識に

達したのだと言われていました。しかし、『資本論』第1巻には、

断片的ながら《疎外》への言及が含まれていることも事実なのです。

著者は、マルクスの遺稿に含まれている晩年のノート・メモ類を解読して、

『資本論』刊行開始後のマルクスが、農学、農芸化学、地質学などの

自然科学を深く研究して、人間・社会・自然の物質代謝過程の解明を

進めていた事実を発見し、そこから『資本論』第1巻を逆に読み直して、

人間労働は人間と自然との代謝過程である――という本来的認識から

マルクスが目指した《労働の疎外論》を再構成しているのです。

このような議論は、ソ連が倒れ、公式マルクス主義が崩壊した今だから

こそできる、以前であれば、もし誰かが言っても左翼陣営の「大衆的」な

力で潰されていただろうという感慨が湧きます。

その意味で、この内容はぜひ取り上げたいので、今回は、まる1回を

《資本主義のもとでの労働の疎外史》にあてました。

また、『人新世の「資本論」』と比べると、新著『100分で名著』

のほうでは、↑上記の「イノベーションの停滞」とその克服や、

「ウーバー・プラットフォーム」の評価など、著者の考え方に進展が

見られるので、より新しい新著のほうを中心にした次第です。

さて、これまでは《資本主義》について見てきたわけですが、

次回と次々回の2回は、《労働の疎外》を克服した未来社会

について見て行きたいと思います。うち、次回は

マルクスが考えていた理論的な構想。ソ連、中国、旧東欧諸国

といった〝マルクス主義〟政党が運営していた〝社会主義〟国家

とは、あまりに違っていて驚かれると思います。じっさい、“マルクス主義”

というのは、マルクスの考えとはまったく別のものだと思ったほうがよい。

ただ、それは抽象的な理論的イメージですから、いくらわかりやすく

説明されても、いまひとつピンと来ないのも確かです。そこで、

次々回には、現在の世界で行われている『コモン(コミュニズム)』の実例を、著者の紹介にしたがって見ていくことにします。それらは、

『コミュニズム』というより、『コミュニズム』をモデルにしたさまざまな

試みであり、《気候危機》克服のみちすじでもあります。このような

「革命」でも「改良」でも、国家権力の奪取でもない「共産主義」は、

日本では目を瞠るほど新奇ですが、ヨーロッパやラテンアメリカでは

すでに長い実践の歴史をもっています。