今回は《気候危機》に関する部分。

《気候危機》は、3つのフェイズ(局面,時期)に分けて見ると

わかりやすい。各フェイズごとに《危機》にかんする議論も

《危機》の内実も異なっている。

① イギリスで《産業革命》がはじまった1750年頃から1945年まで。二酸化炭素排出量は徐々に上昇していたが、変化はゆるやかであったので、人びとは温暖化の危険に気づかなかった。

② 1945年から 2000年頃まで。二酸化炭素排出量の上昇がスピードアップした。温暖化の危険が叫ばれるようになり、1991年には、ノーベル賞経済学者ノードハウスが、経済成長と両立する最適なCO2削減率を提唱した。

ノードハウスの「最適解」は 2100年までに世界平均気温を3.5℃上昇させるというもの。しかし、このていどの削減では破滅的な結果を防げないという批判が多く、次の③フェイズで、より強力なCO2削減が国際世論となった(2016年パリ協定は、1.5-2.0℃未満を目標設定)

③ 2000年以後。グラフ↑を見ると、上昇カーブはさらに急激になっているように見える。上昇が急になっただけではなく、それ以上に、さまざまな異常な気象変動が起きて、人びとの危機感をあおった。

議論のなかでは、この「異常な気象変動」という部分

が重要です。単に「平均気温が上がる」というだけ

なら、「縄文時代にはもっと気温が高かった。関東

平野は館林市まで海だった。+3.5℃なんて、

どおってことはない。」と思うかもしれない。私自身

ついこの間まで、そう思っていました。

しかし、地質時代の・ゆっくりとした変化ではなく、

人間の活動による急激な変化が起きた場合には

気象は異常なジグザグ現象を起して混乱するのだ、

としたら、どうなのでしょうか?

異常な高温、低温、豪雪、豪雨、台風の異常発生、

砂漠化、… ――これらは多くの人命を奪い、

途上国を中心に農業を壊滅させて

社会を危機に陥れるでしょう(陥れつつある)。

ただ、これらの現象とCO2増加・温暖化との

因果関係は証明されていません。おそらく

近20年足らずのデータで証明することは不可能

です。気象は《非線形》――どんな変化が

どんな現象を引き起こすかを予測しがたい

分野なのです。ニュートン物理学のような

わかりやすい「解」は、気象にはありません。

それでは、どうするのか? 「因果関係は証明されて

いない」と言って無視していればよいのか?

そんなことをしていたら、《気候危機》の進行に

追いつかなくなる。破滅的結果を避けられなくなる

――著者をはじめとする人びとは、そう警告します。

つまり、専門家にはまかせられないということです。

“ほんとうの原因”は何なのか?――科学的に

証明することはできないのですから。もちろん、

政治家にも「閣議決定」にもまかせられません。

インターネットから流れてくる出所不明な情報を安易に

コピーして、「これが真実だ」などと垂れ流すような

無責任な態度は、もっとも有害です。

著者が提唱する解決法は、

市民が公(おおやけ)の立場で意見を言い

討論して決めることです。前回ご紹介したフランスの

「気候市民議会」はその例ですが、同様の取り組みは

スペインのバルセロナなどでも行われています。

さて、1991年のノードハウスの「経済成長と

両立する最適解」は、今では国連によっても

否定されています。《気候危機》の回避は

経済成長とは両立しないのか?

以下、諸説に対する著者の反論を見て

いきましょう。

㋑ 《グリーン・ニューディール》

――「気候ケインズ主義」

バーニー・サンダースが選挙公約に掲げ、韓国・文在寅政府が

推進する・1930年代「ニューディール」政策の現代版。

文在寅氏らには、《気候危機》をむしろ経済成長の好機

として捉える政策意図がうかがえる。

「再生可能エネルギーや電気自動車を普及させるための大型財政出動や公共投資を行なう。そうやって安定した高賃金の雇用を作り出し、有効需要を増やし景気を刺激する〔…〕好景気が、さらなる投資を生み、持続可能な緑の経済への移行を加速させる〔…〕

かつて20世紀の大恐慌から資本主義を救ったニューディール政策の再来を、という願いがここには読みとれる。」

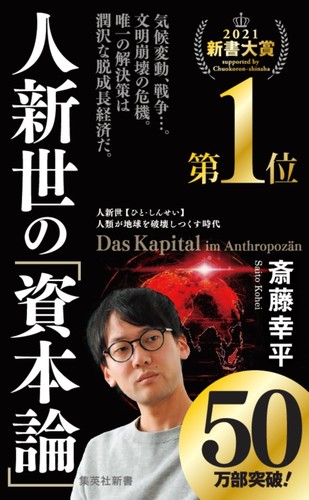

『人新世の「資本論」』,p.59.

「新自由主義」による・緊縮財政と「小さな政府」を

否定し、大胆な財政出動による景気刺激と

手厚い社会保障、労働擁護政策を打ち出すのです。

日本の野党がめざす政策も、基本的にこの方向に

あると見てよいでしょう。

しかし、経済成長と両立させながら「脱炭素経済」に転換

することが可能かどうかは、たいへん疑問なのです:

1 《グリーン・ニューディール》は、景気を刺激して経済活動を活発化することが基本です。ガソリン自動車の生産をやめて電気自動車に切り替える、といった技術革新には、莫大な投資と雇用創出が伴います。資源の消費量も増えます。たとえば、電気自動車に必須のリチウム電池の製造に必要な各種レアメタルの採掘・製錬、生産設備の建設、そのためのエネルギー。

その結果は、二酸化炭素排出量の増加です。排出を削減するための経済活動が、他面で排出を増加させるというパラドックス。また、ある部門で省エネ化の技術革新が起きれば、他の部門を刺激して従来型設備の生産量を増やしてしまうので、全体としてエネルギー消費は減らない結果になります。けっきょく、差し引きを計算してみると、どうなるのか?

「2-3%のGDP成長率を維持しつつ、1.5℃目標を達成するためには、二酸化炭素排出量を今すぐにでも年10%前後のペースで削減する必要がある。だが、市場に任せたままで、年10%もの急速な排出量削減が生じる可能性がどこにもないのは明らかだろう。」

『人新世の「資本論」』,p.69.

《グリーン・ニューディール》は、景気を刺激するだけで、経済活動を規制することは基本的に考えません。資本主義の市場システムにまかせて技術革新を行なう以上、企業活動を抑制するわけにはいかないからです。その結果、CO2排出量は全体として見ればほとんど減らないことになります。けっきょく、この方式で《気候危機》を乗り切ることは、一国だけを考えても不可能なのです。

2 しかし、《グリーン・ニューディール》の問題点は、それだけではありません。先進国でイノベーションが成功し、脱炭素エネルギーに切り替わったとしても、↑さきほどのグラフでもわかるように、急速な経済発展を遂げている新興国の排出量は増加していきます。

新興国が悪いのか? そうではありません。先進国は、国内で消費する食糧や工業製品の生産を、労賃が安く、省エネ技術にする必要もない新興国に移しているから、国内のCO2排出量が減っているのです。輸出入を計算に入れれば、先進国の排出量は減ってなどいない!

この「外部への転嫁」は、資本主義の本質的特性です。生産に伴う廃棄物や排ガスは「外部」の住民に負わせて、そのぶん利潤を増やそうとする。国内の消費と生活水準を高めながら、生産は労賃の安い海外に移転して、コストを「外部化」し節約する。先進国の《グリーン・ニューディール》が気候目標を達成している時に、新興国・途上国では、資源の採掘と原料の生産が、より苛酷化しているのです。資本主義の至上命令である「利潤極大化」のためには、そうならざるをえない。

「結局、『緑の経済成長』をめざす先進国の取り組みは、社会的・自然的費用を周辺部へと転嫁しているにすぎない。」

『人新世の「資本論」』,p.86.

㋺ 「プラネタリー・バウンダリー〔地球の限界〕」

《グリーン・ニューディール》は、「地球の限界」を越えないように

調整して行なう必要がある。つまり、《グリーン・ニューディール》

の修正版です。「地球の限界」とは、地球がもつ「自然本来の

回復力」の臨界点。《グリーン・ニューディール》の経済活動が

活発化すると、環境への負荷が大きくなって、「回復力」の

限界を越えてしまう。《ニューディール》政策は、これを越えない

ように行わなければならない。環境学者ロックストロームは、

「気候変動」「生物多様性」「窒素・リン循環」など9項目について

その「限界」値を測定しました。

ところが、測定の結果、4項目で、人類はすでに限界値を

越えてしまっていることが判明しました。

けっきょく、ロックストロームも最終的には、

「地球の限界を越えない経済成長は不可能である」

「緑の経済成長」は不可能である。気候変動についていえば

「1.5℃」目標を達成するためには、経済成長は

あきらめなければならない、と認めるに至ったのです。

㋩ 「NET〔ネガティヴ・エミッション・テクノロジー〕」

排出量の削減が難しければ、大気中からCO2を除去

してしまえばよい、というわけで開発が進められている技術。

しかし、大気中のCO2はわずか 0.03%。これを分離して

回収するためには、膨大な量の空気を装置に送り

こまなければなりません。それだけでも巨大なエネルギーを

消費することになる。分離装置が消費するエネルギーを、

CO2を排出しない水力発電によってまかなうには、

米国のCO2排出分をゼロにするためだけで

年間1300億トンの水が必要になる。

そんなに沢山のダムは、途上国に大規模な環境破壊を

押しつけて建設する以外には造りようがありません。けっきょく

「NET」は、資本主義につきものの「外部化」の弊害を、

これまでになく大規模に現出させることになります。

(著者は書いていないが)ここで、別の「NET」を検討してみよう。

CO2を吸収した植物体(バイオマス)を地中に埋めてしまったら

どうか? バイオマスの一部は分解してCO2を排出するが、

かなりの部分が腐植化し、最終的には地層の一部となって

鉱物化する。東京の隅田川温泉や新宿温泉の褐色の湯は、

こうしてできたバイオマス鉱物が鉱泉化したものだ。

植物の光合成を利用するこの方法なら、たいしたエネルギー

は必要としない。しかし、著者によると、世界のCO2排出量を

相殺する量のバイオマスを育てるには、インドの国土面積の

2倍の面積の農地が毎年(!)必要だという。

「緑の経済成長」を可能にするようなバイオマスの生産

など、とうてい不可能なのだ。

㋥ 「加速主義」

今度は、「生産力至上主義」のマルクス主義者による提言。

イギリスのジャーナリストアーロン・バスターニは、「資本主義の

技術革新の先にあるコミュニズムにおいては、完全に持続可能な

〔CO2排出も無く、他の環境負荷も生じない〕経済成長が可能に

なる」と主張して人気を博している。完全にオートメ化された

「豪奢な共産主義」! 現在の《気候危機》は、そこに至る道に

立ちはだかる大きな壁だが、現在進行している技術革新を加速

して乗り越えることができると言う。

広大な牧場で牛を飼うのはやめて、工場生産の人工肉で代替

すればいい。遺伝子工学の進歩で、病気はなくなる。工場生産は

ロボットが行ない、人間は働く必要がなくなる。ロボットを動かす

電気は太陽光発電で供給し、太陽電池に必要なレアメタルは、

宇宙の小惑星から採掘し、地球には負担を負わせない。そして、

一見すると空想的なこれらの技術も

「『ムーアの法則』による指数関数的な技術開発のスピードによって、近いうちに、〔…〕実用化されるようになると予測するのだ。

〔…〕

指数関数的な生産力発展を推し進めていけば、あらゆるものの価格は下がり続け、最終的には、自然制約にも、貨幣にも束縛されることのない、『潤沢な経済』になる。」

『人新世の「資本論」』,p.209.

それが、「豪奢な共産主義」社会なのだと言う。

このような技術革新の“予測”が不可能であることは、《グリーン・

ニューディール》について述べたことを繰り返せば十分でしょう。

《グリーン・ニューディール》をさらに「加速」するのであれば、

いっそうの環境負荷をもたらし、《気候危機》の破局を

早めるだけです。

しかし、バスターニのような「左翼ポピュリズム」の問題性は、

それだけではありません。「加速主義」は《気候危機》を「加速」する

だけでなく、人々をとほうもない夢に酔わせて民主主義を空洞化し

《気候独裁》体制をもたらしてしまう危険が大きいのです。

それを、次の㋭で見ることにしましょう。

㋭ ジオエンジニアリング〔気候工学〕

「共通する特徴は、地球システムそのものに介入することで、気候を操作しようとすることにある。成層圏に硫酸エアロゾルを撒いて太陽光を遮断し、地球を冷却しようとするもの、太陽光を反射する鏡を宇宙に設置するもの、海洋に鉄を散布して水中を肥沃化させ、植物プランクトンを大量発生させることによって光合成を促進するものなど、さまざまな技術が考案されている。」

『人新世の「資本論」』,p.224.

しかし、硫酸(硫黄)、鉄といった物質が気候・海洋システムにどんな

影響を与え、生態系をどう攪乱するかは、まったく未知です。

酸性雨、大気汚染、水質・土壌汚染が、農業・漁業にどんな打撃を

与えるか不明です。“やってみなければ、何が起きるかわからない”。

しかも、上で述べたように、地球気象は《非線形》のシステムです。

地球大気全体が「温暖化」してゆく過程で、ある地域では逆に豪雪や

極低温が襲うことになる――そういう現象が珍しくありません。

ジオエンジニアリングが地球全体の気候や降雨のパターンを変えると

特定の地域ではかえって《危機》が深刻化してしまう‥‥そういう

結果になることを否定できないのです。

それだけではない。この種の大規模で専門性の高い技術プロジェクト

がかかえている危険性は、それが一握りの専門家と政治家に独占

されてしまうことにあります。《原子力》技術を考えてみれば

わかることです。独占された技術は、一部の人間が有利になる

ように用いられる可能性が高い。「専門家むら」と「上級国民」以外

の人びとの安全は、いつもなおざりにされます。

「ジオエンジニアリング」のように、地域ごとに影響が異なる

プロジェクトは、先進国地域に有利に、途上国地域に弊害が集中

するように綿密に設計されるだろう、と著者は警告するのです。

「ジオエンジニアリング」のような巨大技術、また㋥でバスターニが

喧伝していたような革新的な諸技術は、「技術専制」「資本の

専制」をもたらす危険がひじょうに大きいと言えます。

私たちの未来を「構想」し、どんな技術をどう使うかを決める仕事は

少数の政治家と専門家の手に委ねられ、私たちは彼らのふりまく

“夢”に酔いながら、盲目的に彼らの決定にしたがうことになります。

あたかも、自分が望む未来を自分で決めているかのような幻想に

溺れながら。そこでは、《選挙》は、私たちが幻想を真実と思いこむ

ための装置にすぎなくなります。

㋬ 旧世代の脱成長論「定常型社会」

1980年代のソ連崩壊に前後して、リベラル左派のなかから

「定常型社会」を主張する脱成長論が唱えられるように

なりました。ソ連型の「生産力至上主義」と決別して社会主義に

対する“幻想”を捨て、資本主義市場経済を安定的に運営

することによって持続的な福祉国家をめざすことが

主張されました。つまり「右でも左でもない対案」として

成長を目指さない「定常型社会」が提唱されたのです。

しかし、資本主義市場経済を維持しながら――そこには、巨大企業も、

所得格差も、利潤極大化を至上命令として活動する諸資本も、そのまま

あります――成長をゼロにする、などということが、長期に渡って

可能なのでしょうか? そうやって「持続的な福祉社会」を建設する

ことが可能なのでしょうか?

私たちは足もとを見る必要があります。

“資本主義市場経済はそのままで、成長率は限りなくゼロに近い”

―――それは、しばらくまえから現在までの日本経済の姿

そのものではないでしょうか? この間、実質賃金と社会保障は

切り下げられ、「福祉国家」は萎縮し、所得格差は際限なく拡がって

こなかったでしょうか? もし「定常型」の資本主義経済によって

「持続的な福祉社会」が可能ならば、それはとっくに実現して

いなければならないはずです。

「いや‥それは政治が悪かったせいだ」「自民党のせえだ」

―――と言うかもしれない。しかし、国家権力と法律によって

市場経済を規制するにも限界がある。実現しなかったのは

それが“できなかった”からではないのか?

ここで、スロヴェニアのマルクス主義哲学者スラヴォイ・ジジェク

に耳を傾けてみましょう:

「法律や政策の変更だけで、本当に資本主義を飼い馴らせるのだろうか、とジジェクは疑問視する。そもそも、法人税の増税や社会保障費の拡充が可能であれば、とうの昔に行われているのではないか。1970年代に利潤率が低下した際に、資本主義はきわめて深刻な危機に直面したがゆえに、さまざまな規制を必死に撤廃させ、税率を下げさせたのではないか。そうであればこれから、かつての水準か、それ以上のレベルまで規制を強化したら、資本主義は崩壊してしまうのではないか。それを資本主義が受け入れるはずがない。また必死に抵抗を繰り返すだろう。」

『人新世の「資本論」』,pp.130-131.

ジジェクの言う「資本主義の必死の抵抗」こそ、「新自由主義」に

ほかなりません。“低成長の時代”の私たちの社会を席巻して

いるのは、「福祉国家」ではなく「新自由主義」です。

「資本主義の必死の抵抗」は、資本主義が最後の息をひきとるまで

執拗に続いてゆくことでしょう。。。。