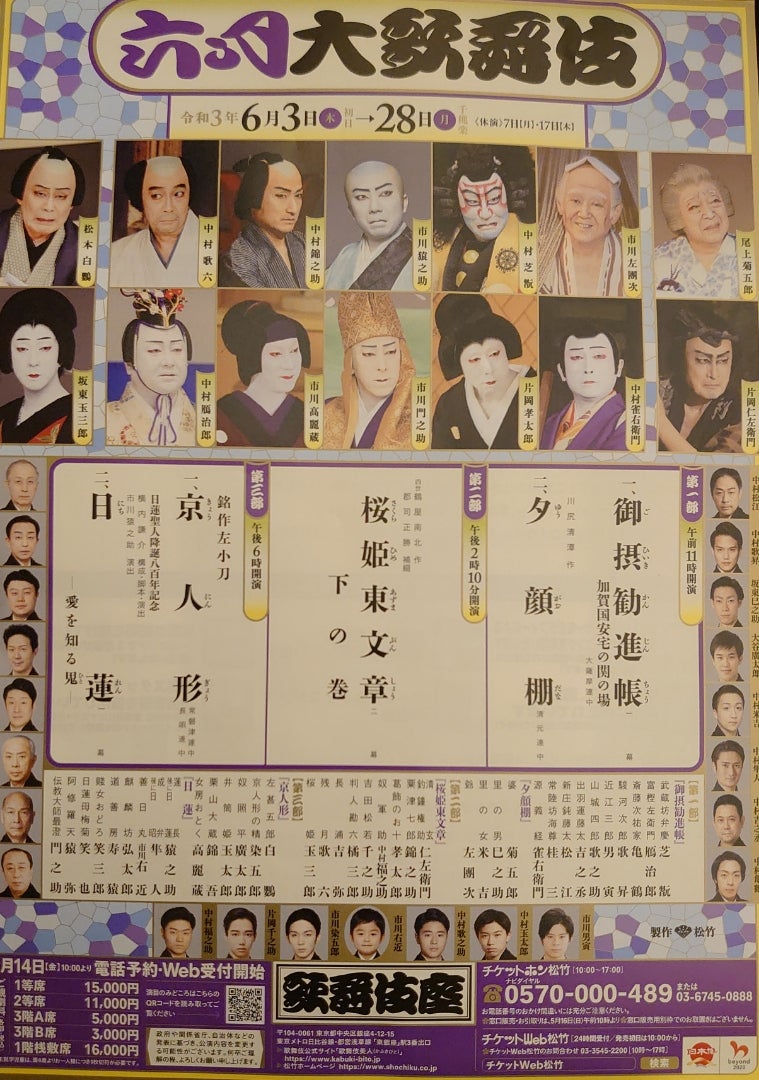

今回は前回に続き六月大歌舞伎の観劇の記事となります。

六月大歌舞伎 第二部観劇

前回最後に「もし、奇跡が起きて第二部が観劇出来たらまた投稿します。」と書き終えた僅か30分後(笑)あっさり奇跡が起きてチケットが手に入り念願の桜姫東文章の下の巻が観劇出来る事になりました。

参考までに上の巻の四月大歌舞伎

第三部はこちら

主な配役一覧

清玄/釣鐘権助/大友頼国…仁左衛門

粟津七郎…錦之助

葛飾のお十…孝太郎

奴軍助…福之助

吉田松若…千之助

判人勘六…橘三郎

長浦…吉弥

残月…歌六

桜姫…玉三郎

演目の内容については上の巻の時に書きましたのでそちらをご覧下さい。

今回は清玄が死ぬ岩淵庵室の場、続いて桜姫がお家の仇と分かった権助と自身の赤子を殺害する山の宿町の場、そして無事お家再興を成し遂げる三社祭の場の三幕から成っていて今回の場合1ヶ月空けての上演の為に冒頭8分程かけて上の巻を見ていない人の為に映像を交えながらの解説が付いています。

上の巻を見た人にとっては意味の無い部分ですがこれに関してはまあ、致し方無いのかなと思います。

まず清玄が死ぬ岩淵庵室の場は桜谷草庵の場で三枚目の役割を果たしていた残月と長浦が物語の実質的な主役であると同時に葛飾のお十も初めて登場するなど山の宿町の場への伏線もの役割も果たしています。

歌六の残月は彼にしては珍しくカネ欲しさに清玄を殺めたり色欲のある役ですが、品のある彼のニンもあってかその辺りの要素は薄く代わりに前回と同じく三枚目の要素がどうしても目立ちました。

それ故か清玄を殺める前半よりも権助に脅されて身ぐるみ剥がされて追い出される後半の方が面白かったです。

同様の事は吉弥の長浦にも同じ事が言えて高僧と卑しい坊主崩れ、あるいは姫付きの局と夫の女癖に嫉妬する浅ましい女という南北の演目の特徴である相反する要素を併せ持つ役柄を片方しか満たしていない感じを受けました。

対してこの場で清玄と権助を演じた仁左衛門は巧みに二役を演じ分けていました。清玄の方は毒薬を顔に浴びて因果の伏線を張る以外はあっさり殺されてしまう前半は大した事なく終わりますが、後半雷によって息を吹き返し、白菊丸と愛を誓い高僧まで登り詰めた男が零落し惨めな有髪姿になりながら生まれ変わりの桜姫に醜く心中を迫り最後は穴に堕ちた後刺さった出刃包丁が喉を貫通し死ぬまでをを演じきり南北の演目の真骨頂の一つであるグロテスクと非現実的な世界観を現す事に成功しています。

そして二役の釣鐘権助は清玄とは対照的にアウトローに生きる無頼さを出しながらも残月夫婦を追い出し久しぶりに再開した桜姫までちゃっかり手に入れる洗練された悪党を清玄との早変わりを含めて颯爽と演じています。

また台詞廻しも低音、高音共に実に明瞭で同い年で休場している二代目中村吉右衛門や彼の兄で第三部に出演している同年代の二代目松本白鸚と比較してもその差は雲泥の差がある程です。この点は年下の玉三郎とてここ近年は台詞廻しでは少しづつではありますが聞き取り辛くなってきているのを考えると実に驚異的ですらあります。

そして桜姫を演じた玉三郎は台詞廻しこそ上記の様に衰えつつありますが台詞が聞き取れない程ではなく、若かりし頃に比べて少しふっくらしたせいか、桜姫においてはお姫様らしい風格が備わりました。そして清玄とのやり取りでも次の権助殺害と違いあくまで清玄は偶然の産物で亡くなり、彼女は権助に言われるがままに行動を共にするも一方で幕切れに権助との「毒喰わば」「去(皿)りゃあしねえよ」という台詞にもある様に自身を取り巻く輪廻転生の中でそれまでの周囲に流されるだけのお姫様からの脱却も垣間見えるなど桜姫を幾度と演じたいるが故に演目をよく理解してる安定感もありました。

続いて物語を通してやりたい放題をしてきた釣鐘権助が最期を迎える山の宿町の場ですが今回も2人の演技は概ね同じですが、仁左衛門の釣鐘権助は幽霊として出て来る場面を除けば清玄との早替わりが無くなった分、権助に集中出来る為か動画の二代目市川月乃助とは段違いに上手く、声を張り上げず中音域が太い台詞廻しの憎らしさを始め敵役としての太々しさ、綱右衛門や粟津七郎と葛飾のお十夫婦に見せる悪党面と反対にすっかり女郎言葉が入り混じり太々しくなった桜姫と2人きりになった時に見せる心を許した者同士のさり気ない会話など色気たっぷりで殺される時の見得も南座の動画と違ってゆっくりながらも浮世絵の様な美しさが印象に残りました。

そしてこの場の主役ともいえる玉三郎の桜姫はすっかり女郎になり月日が経ち姿かたちは女郎姿が板についているのは無論の事、

「よしねえな、わっちゃァ一つ寝をする事はしみしんじつ嫌気だ、今夜は自らばかり寝所に行って、仇な枕の憂いものう、旅人寝が気散じだよ」

(よしなさい、私はセ○○スはしみじみ嫌だ、今夜は自分だけ寝床へ行って、一人寝の仇な枕も鬱陶しいが、それでも自由気ままに寝たい。)

と歌右衛門も苦戦した有名な姫様の言葉遣いと女郎言葉が入り混じる南北独特の台詞すらも違和感無くさらりと言ってのけるなど安定した運びでこの難役を演じています。そしてここではそれまでのお姫様ではなく、我儘な女郎から清玄の霊の示唆を受けて権助が引き取った赤子が実の子供である事、権助が父と兄の仇である事が判明し記憶の彼方に置きっぱなしにしていた姫君としての人格に変わっていくという内面性の変化もある中で実に自然に演じていて我が子を殺す苦悩や愛した男が敵の相手と知り意を決して刺し殺す様も実に素晴らしかったです。

強いて難点を上げるとすればやはり声量で動画の時よりも姫に戻ってからの台詞廻しは少々言葉の音が曖昧に聞こえがちでしたが女郎としての台詞は以前とそんなに変りなく聞こえました。

また権助殺害の場面は前幕では清玄に刃物で脅され逃げるだけであった桜姫が今度は逆に明確な殺意を以て権助を追いかけるという対になっていて前世の白菊丸の時から男達に翻弄され続けた桜姫が遂にその手を汚してでも輪廻を断ち切り晴れて自由になる意図もきちんと読み取れました。

そして大詰めの三社祭の場観劇した日が新形コロナウイルスの隔離期間を終えた片岡千之助が復帰したばかりで孝太郎のお十、仁左衛門の国頼ともに親子三代揃って元気な姿で現れ観客も復帰祝いもあってか盛大な拍手で迎えました。

この幕自体はオマケみたいな場面で姫君に戻った桜姫が国頼に家宝の都鳥の一巻を渡して弟のお家再興が認められるだけで仁左衛門の国頼も特に演じ所は無い御馳走に近い役でした。そういう事もあってか演じ終わると舞台にいる役者全員で座りお礼の口上を述べる形で幕を閉める趣向でした。これは以前に同じく南北が書いた絵本合法衢の一世一代の時も同様の演出をしていてこれが正真正銘の一世一代である事をまざまざと示す形になり観客の多くもそれを知ってか再び盛大な拍手の中で幕を閉じました。

この様に4月の上の巻含めての通しを見て改めて南北物の面白さ、2人の素晴らしさを感じれると同時にこの2人亡き後にこの桜姫東文章を再び演じきれる役者が出てこれるのか一抹の不安も覚えました。本来であれば九代目中村福助は上演経験もあり桜姫に適している方ではあったと思いますが脳梗塞による半身まひの現在ではまず演じれるのは不可能に近く、今現在では七之助と愛之助位しか浮かばず彼らが歌舞伎座の本舞台で演じれるまでに芸の継承が出来るかが今後の上演に影響してくるのではないかと思えます。

今現在はこの後も全席完売状態になっていますが、夜遅くになるとチケットが戻って来ている事がちらほらあるので見たい人は是非大枚をはたいてでも見る事をお勧めします。