バーンスタイン/シカゴ

ショスタコーヴィチ交響曲第1,7番

曲目/ショスタコーヴィチ

交響曲第1番ヘ短調 Op.10

01. Shostakovich: Symphony No.1, Op.10: 1. Allegretto - Allegro non troppo [8:54]

02. 2. Allegro - Meno mosso - Allegro - Meno mosso [4:46]

03. 3. Lento - Largo - [Lento] (attacca:) [10:19]

04. 4. Allegro molto - Lento - Allegro molto - Meno mosso - Allegro molto - Molto meno mosso - Adagio - Largo - Più mosso - Presto [10:37]

交響曲第7番ハ長調 Op.60『レニングラード』

05. 1. Allegretto [31:43]

06. 2. Moderato (poco allegretto) [14:48]

07. 3. Adagio [19:25]

08. 4. Allegro non troppo [18:52]

指揮/レナード・バーンスタイン

演奏/シカゴ交響楽団

録音:1988/06/23 シカゴ・シンフォニーホール

D:ハンス・ウェッバー

P:ハンノ・リンケ

E:カール・ヨアウグスト・ネーグラー

DGG 00289 479 3019-20

今日はショスタコーヴィチの命日ということで、今週はずっとショスタコを取り上げています。手元にあるのは「100 GREAT SYMPHONIES」というボックスセットに収録されたCDです。これもDGGのボックスセットですが、やはり手抜きで曲目と演奏時間を期したデータしか記載してありません。別冊の小冊子もあるのですが℗マークの表示があるだけで詳しいデータはありません。

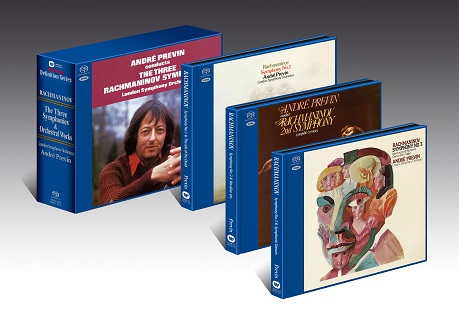

ジャケットもこんな安っぽいものです。

バーンスタインによるショスタコーヴィチの交響曲第1番は、メインプログラムは7番だが、この1番も圧倒的な存在感を示す必聴の録音。演奏としてはやや遅めの重心の低いテンポで演奏される楽章もあれば、そこから加速していく音楽の流れというのも中々に面白い印象を受けます。ライヴといってもほとんどがゲネプロの演奏中心でしょうから抜群の安定感を感じ取ることができる演奏となっています。何よりも機能性抜群のオーケストラ全体が一つにまとまっているというのも大分聴きごたえがあるように思えます。当時はショルティの棒のもとで鍛え上げられた弦楽器のアンサンブルは申し分なく、金管楽器のシャープな馬力のある咆哮も素晴らしいものです。木管楽器も歯切れの良い美しい音色も聴いているだけでその凄さが伝わってきます。バーンスタインは作曲家としての視点からショスタコーヴィチの作品を捉えているようで、特にこの第1番はニューヨーク時代も晩年になってから取り上げてもので新旧でそれほど解釈の違いは感じられません。ここでは第2楽章の金管の鳴りにゆとりがあって心地良い。さすがシカゴ響。ピアノも実に安定している。ややもすると転びまくる難易度の高い曲ではあるが、アンサンブルも乱れることなく、難なくこなすシカゴのパワーに圧倒されます。打楽器も全般的に硬質で音量も大きめ。ドン!バン!と決まる大太鼓とティンパニが気持ち良いディスクです。

ショスタコーヴィチの『レニングラード』は、バーンスタインとシカゴ響の数少ない共演で、バーンスタイン晩年様式というべき巨大なアプローチと、当時世界最強とうたわれたシカゴ響の圧倒的なパワーが相乗効果をもたらした演奏で、その壮絶をきわめた大音響では右に出るものがないと評される空前の演奏。第1楽章の有名な“ドイツ軍侵攻”の場面における洪水のようなサウンドには驚くばかりで、名高いシカゴ響ブラス軍団の威力のほどをまざまざと示してくれています。

非常に重量級な演奏であり、編成も拡大化された曲ということも重なって非常に重厚的かつパワフルな演奏を聴くことができるようになっている「レニングラード」であることは間違いない。テンポの緩急からなる躍動感はそれほどないとしても、楽章が進んでいくごとに鎮魂歌としての役割を成していくこの曲の深みある音色と圧倒的なまでのスケールは中々に聴きごたえのある仕上がりを誇っている。ライヴならではの臨場感を味わえるとはこのことで、金管楽器による群としての分厚さはもちろんのことUHQCD仕様の高音質盤だからこそ体感できるダイナミック・レンジの幅広さや、全てを包み込む金管楽器の圧倒的な音圧と弦楽器による壮大なスケールを余すことなく堪能することができるようになっている。

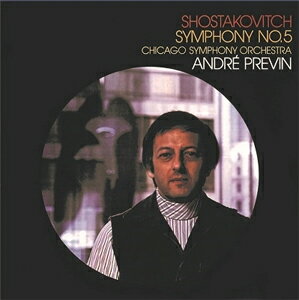

そして、こちらが第1番です。

シカゴ響という、おそらくは世界最強のブラスセクションを有するオーケストラを使って録音したバーンスタイン盤は極めて魅力的です。旧盤のニューヨークフィルも名盤でしたが、このシカゴ響との録音はそのスケールの大きさからさらに名演になっています。ヴォルコフによる「ショスタコーヴィチの証言」以来ショスタコーヴィチの音楽は政治・思想から切り離して解説されることが少ないと思っいますが、バーンスタインの演奏は、ショスタコーヴィチの音楽が仮に音響だけであっても、聴き手を完全に圧倒することを教えてくれます。

曲全体は遅めのテンポで、丁寧に仕上げています。第1楽章はスケールたっぷりだし、第2楽章は叙情的。中間部は気だるい感じが出ている。第3楽章は特に良いと感じます。出だしの音からハッとさせられます。美しいだけではなく、どこか悲痛な叫びにも聴こえます。複雑な音色が絡み合って、この作品が作られた当時のショスタコーヴィチの一筋縄ではいかない心情が表れている感じです。バーンスタインはまるで自分の音楽のようにこの作品を手の内に入れているのですが、非常に感情豊かな演奏になっています。まさに同じ作曲家という目線からこの曲にアプローチしています。

この曲を実演で聴いた人は、舞台に所狭しと並ぶオーケストラに目を見張ると思います。打楽器を含む大オーケストラに、作曲家はさらにトランペットを3本(4-6番)、ホルンを4本(5-8番)、トロンボーンを3本(4-6番)追加しています。この追加された金管セクションは極めて強大であり、「レニングラード」の音響上、最もおいしいところをさらっていきます。先日の名フルと愛知芸術大学管弦楽団との共演でもそうでしたが、その理由は第4楽章にあります。

終盤にさしかかった583小節目、この第4楽章が緊張を孕みつつ最高度に盛り上がってくるところで、フォルテで朗々と演奏されるホルンのパートソロはこの追加部隊に割り当てられています。このあたりのかっこ良さといったら他に類例がありません。音楽はそのまま膨張に膨張を続け、壮大なファンファーレを奏でつつ最強音で終了するのですが、そのファンファーレもこの追加部隊が決めています。