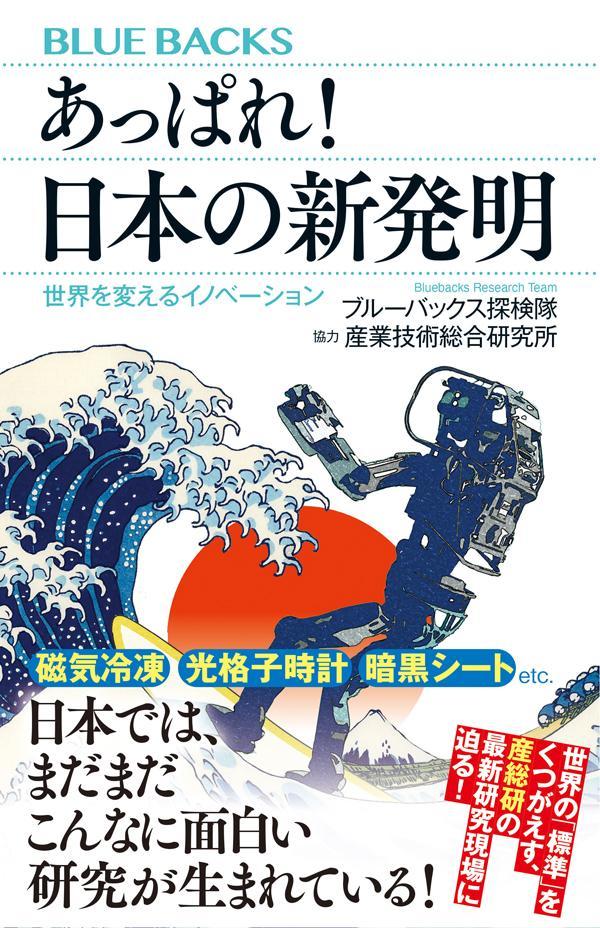

あっぱれ! 日本の新発明

世界を変えるイノベーション

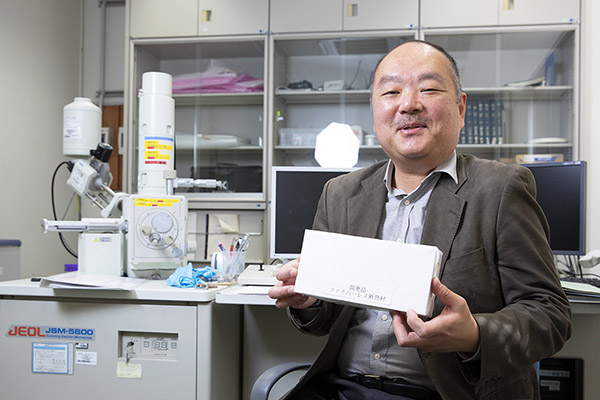

著者:ブルーバックス探検隊 , 産業技術総合研究所

出版:講談社

世界的に奪われていく産業シェア、低迷する経済、深刻さを増す人材不足……。かつて隆盛を誇った「ものづくり大国」日本の凋落は、もはや免れないように見える。だが、そんな逆風のなか、創意工夫と緻密な技巧で、日々、奮闘する研究者たちの姿があった。わが国最大級の研究機関・産業技術総合研究所における、世界の「標準」をくつがえす驚きの新発明の数々に、あっぱれ!---データベース---

日本が世界に誇る技術がこの本に詰まっています。いゃあ、面白くて一気読みです。小生はいわゆる文系の人間で物理とか化学には全く疎いのですが、小説でSFを齧っていることもあって興味はあります。その文系の小生でも分かりやすく、産総研のものづくり最前線をレポートしてくれています。 冷蔵庫を冷やすのに「磁石」??接着剤がなぜ剥がれるかを解明??プルシアンブルー(昔のベロ藍です)といえば、安全地帯と北斎と思っていたけど、アンモニア??というように、凡人には思いつくことのない、凄い研究が産総研で行われているのだ!読んでいる側も心が熱くなります。

この本の章立てです。

<目次・おもな内容>

第1章 冷やすメカニズムを根底から変える!「磁気冷凍」という革命

代替フロンから脱却せよ! 日本発の磁力で冷やす冷蔵庫が、世界中の冷蔵庫シェアを席巻する日は近いのか。

第2章 その力仕事、おまかせあれ!「ガテン系ロボット」いざ出動!

Youtube再生回数120万回! 想定外の事態まで自分で考えて対応できる、すごいヒト型ロボットHRP-5Pの意外なスペックとは?

人型ロボットの究極のスタイルがここにあります。それを日本の技術はAIを使わずにパソコンクラスの頭脳で成し遂げているのはすごいです。

第3章 300℃でもさわれる!レンガを進化させた「意外すぎるもの」

ほぼ空気でできたレンガは、強度そのままに断熱性は98%。それを実現させたヒントはなんと、高野山と北海道の魚にあった!

第4章 エネルギー問題が変わる!日本の「地中熱」のすごい可能性

地面のちょっと下の生ぬるい温度が起こすイノベーション! 日本の地下には、いったいどんな「お宝」が眠っているのか。

欧米ではすでに実用化されているこのシステム。日本は後進国です。しかし、ハンバーグチェーンのびっくりドンキーが既にこのシステムを導入しているとは驚きました。

第5章 世界初「どう剥がれるか」を撮影! 接着剤の謎が見えてきた

じつはいまだに「なぜくっつくのか」は謎だった。接着剤だけで自動車を組み立てるいま、職人技が探る接着のメカニズム!

これはいまいち理解に苦しむテーマでした。

第6章 その誤差、3億年に1秒!「光格子時計」は時間を再定義する

ノーベル賞候補ともいわれる、「1秒」を新たに定義する光格子時計。相対性理論を体感できる、その驚くべきしくみとは?

小生の子供の頃世界の標準時はイギリスのグリニッジ天文台でした。しかし、今は昔です。GPSで使われているのはセシウムの原子時計が使われています。しかし、それすらも凌駕するのが光格子時計というのです。なんと2億年で1秒ずれるだけの制度というのです。

第7章 まるで小さなブラックホール!「暗黒シート」はなぜそんなに黒い?

99.98%の光を吸収する「手のひらサイズの暗黒」が実現! その用途は、自動車のフロントガラスにとどまらない!

これは最近のニュースで知っていました。全くの暗闇はブラックホールや1万メートルの深海でないと体験できないものが今の技術で99.8パーセントの光を吸収する素材が開発されたのです。

第8章 クルマが「感情」を読む!「自動運転」の驚くべき未来図

大切なのは「操作感」。心理学のデータが生かされた新しいテクノロジーで、自動なのに運転が楽しくなるしくみを紹介。

第9章 音楽の楽しみ方が変わる!「サビ」も探せる「音楽地図」

じつは難しかった、コンピュータによる音楽解析。「能動的」に聴くことで、好きな曲と出会い、仲間と楽しむ発明があった!

第10章 「臭い」を除去して資源に!「プルシアンブルー」のすごい力

悪臭やPM2.5を生むやっかいなアンモニアを吸収するプルシアンブルーが、地球環境問題をも解決するかもしれない。

地球温暖化はCO2だけではないのです。窒素も近い将来温暖化のネックの物質として浮上してくるのです。アンモニアとペアで解決できるこの発想はもうすぐ実現するのでしょう。

個々の技術もさることながら、学術的な研究でもなく、企業における研究でもない、その中間にあるような研究って、お題の設定から守備範囲まで、そもそも何をすべきなのかという設定が難しそう。結果が出ていないものも多いのだろうけど、学術研究を実社会に実現してく過程で重要な役割をしているんだろう。

それがゆえに研究者が語る言葉も、一般に興味を沸かせるようなものであるので、読んでいて楽しいものになっています。ただ、接着剤の話はくっつける方はBMWの方が先をいっているようで、はがし方に焦点があるのはなんだかなぁ、という感じがしました。

Youtubeの産総研チャンネル(https://www.youtube.com/@aistchannel/featured)は暇があったらのぞいてみるといいでしょう。この本は産業技術総合研究所とコラボしていますから、その他の話題は蚊帳の外ですが、この記事をかいているところへ「へロブスカイト」を量産することを積水化学が発表しました。その話題が欠落していたのはもったいないなぁと思いました。