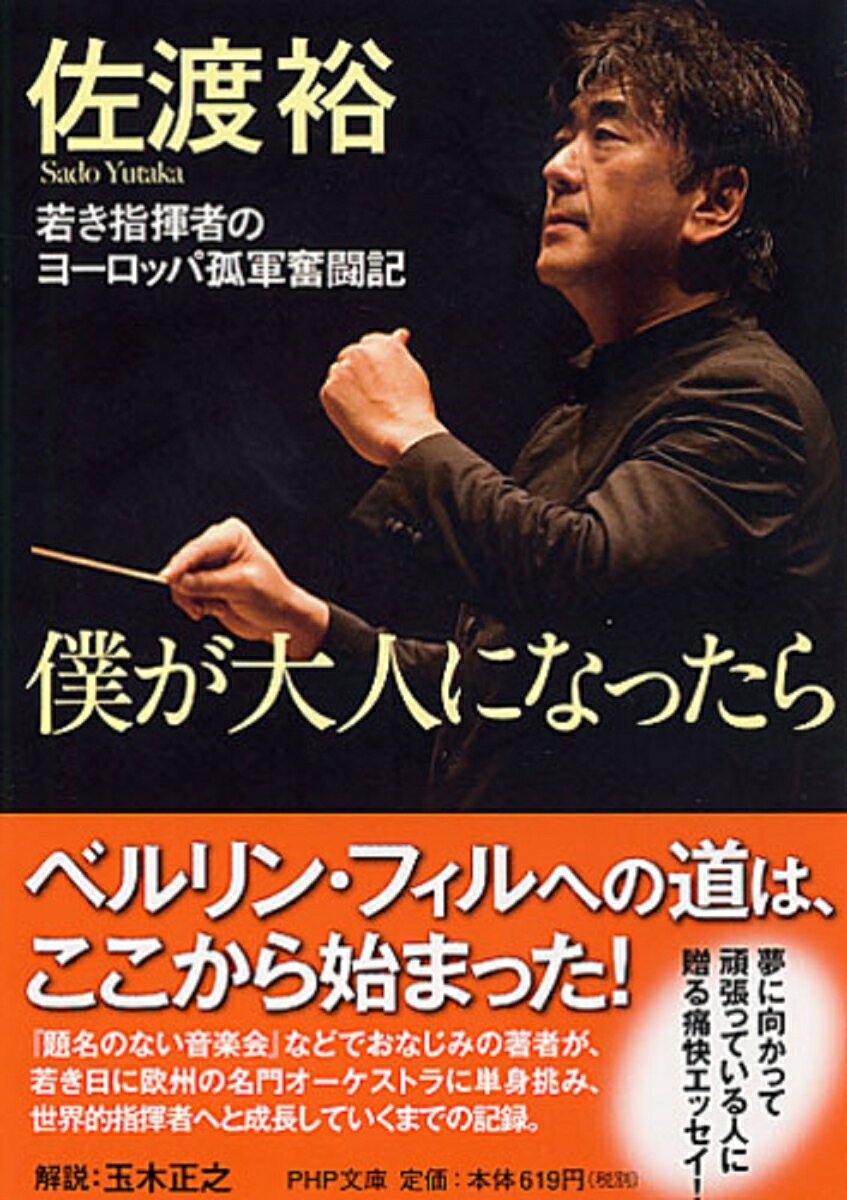

僕が大人になったら

若き指揮者のヨーロッパ孤軍奮闘記

佐渡裕氏を知っている人ならご存知の人もいるかもしれないが、彼は2011年5月にベルリン・フィルを振っています。東日本大震災が発生した直後のことでしたが、その模様はCDで発売され、またBDで映像でも発売されました。その時のベルリン・フィルを振った直後の本人の感想は「勉強不足」ということでした。個人的にも曲目選定に失敗したかなとは思いましたが、日本中が注目したのは間違い無いでしょう。その時までにはコンセール・ラムルーの指揮者として17年間も活躍したほかに、ヨーロッパにある管弦楽団を振りに振りまくっていた実績をかわれてのことでしょう。パリ管やバイエルン放送交響楽団からも声がかかり、射程圏内に入っていた頃の話がこの本で語られています。

以前取り上げた「僕はいかにして指揮者になったのか 」の続編の様な内容です。こちらはブザンソンで優勝して以降のフランスを中心とした活躍を綴っています。もとは、CDジャーナル(1997年5月号~2001年4月号)に連載されていたエッセイをまとめた物ですが、ただ再録するだけではなく、そのエッセイの最後にはその話に基づくエピソードがさらに追加されています。まあ、今から遡ること10年前のこの当時、コンセール・ラムール管弦楽団を中心に活動し、ボルドー、チェコ、マルメ、ミラノ等欧州各地のオーケストラを振るために飛び回っていた演奏記録の様な側面もあります。ただ、どうしても彼がベルリンフィルにデビューした直後の2011年6月に発売されているので便乗商法に乗って急遽纏められたという感はあります。

この本の章立てです。

第1章 一日二十四時間じゃ足りない!

坂本龍一との“異種格闘技"ツアー

僕の宝、コンセール・ラムルー管弦楽団

久しぶりのボルドー。そしてヒヤヒヤものの本番

第2章 音楽ってやっぱり素晴らしいんや!

マルメ(スウェーデン)から、シュトゥットガルト(ドイツ)へ! いいオーケストラは良い指揮者を育てる

“音楽バカ"には音楽はできない!?

僕の出発点、ブザンソン。十年ぶりの指揮で実感したこと

第3章 僕は雑草。いくら踏まれても大丈夫

日本のクラシック音楽界は「すき焼き」を目指せ!

バーンスタインが僕らに残してくれたもの

≪ラプソディ・イン・ブルー≫で山下洋輔と「他流試合」!

第4章 真の「自信」、見せかけの「自信」

僕の音楽を聴いて元気になって!

「あの瞬間」を求めてリハーサルは繰り返される

伝説の佐渡家のおじいちゃんのこと。そして「パリ管」デビュー決定!

第5章 夢は言い続けていると不思議と実現する

正式ドイツ・デビューは「ポゴちゃん」との奇跡のような音楽体験!!

ヤッホー! ミラノ響の第一首席客演指揮者に就任決定!

なんと! ヨーロッパ、オペラ・デビュー!! inナント

第6章 プレッシャーで眠れぬ日々

いよいよ名門パリ管でのデビュー!(上)眠れない夜に考えたこと、思ったこと

いよいよ名門パリ管でのデビュー!(下)無事に踏み終えた「最初の一歩」

最近出会った、心から尊敬できる「プロ」たち

第7章 感動のベルリン・デビューで流した涙

ローマからベルリンへ! 食べ物も人も土地それぞれ

誰もいないステージに呼び出されて……ベルリン・ドイツ響とのコンサート

やっぱりミラノは奥深い!! ミラノでの毎日、そしてジュリーニとの出会い

エピローグ 夢はまだかなっていないけれど…

解説 玉木正之

ブザンソン指揮者コンクールで優勝した指揮者のエッセイは3冊目でしょうか。小沢征爾(1959)、松尾葉子(1982)、そして佐渡裕(1989)です。小沢征爾の「僕の音楽武者修行」はつとに有名ですが、松尾葉子氏のエッセイは「揮者にミューズが微笑んだ」があるんですけどあまり知られてないかな?どれも、ブザンソン指揮者コンクールにまつわる話は面白いですね。で、ここではブザンソン以降の活躍が綴られています。佐渡裕といえば、ラムルー管弦楽団です。まあ、のだめカンタービレの千秋真一を地でいったような展開です。元々はレコーディングにも活躍していたオーケストラで、ラヴェルなんかはこのオーケストラで「ボレロ」を録音していますし、ジャン・マルティノンやイーゴリ・マルケヴィッチなどが常任を務めていました。今年の「ラ・フォル・ジュルネ」ではこのオーケストラが登場しますが、先の「La Folie Francaise『フランスの熱狂』」で取り上げたシャブリエの狂詩曲「スペイン」やフォーレの「パヴァーヌ」なんかはこのラムルー管弦楽団が初演しているのです。ただし、この本で佐渡氏はラヴェルのボレロを初演したオーケストラと紹介していますが、これは事実ではないようです。何となればボレロはバレエ曲で、本当の初演はワルテル・ストララム(Walther Straram)の指揮、イダ・ルビンシュタインのバレエ団によって行なわれています。演奏会形式の初演という意味ではラヴェルはラムルー管の指揮台に立っていますのであながち間違いではないんですけどね。

ラムルー管弦楽団と佐渡裕の結びつきはこのオーケストラに再興のチャンスをもたらし、レコーディングに復活すると供に財政的にも立ち直る支援を勝ち取っています。このコンビの最初の一枚はナクソスから発売されましたが、以降はエラートがセッションを録音しています。「ボレロ!」と題された一枚はテレビCMにも使われたので記憶のある方もあるのではないでしょうか。佐渡氏のエッセイは楽しいもので気楽に読めます。そのなかで、このラムルー管弦楽団のこともあちこちに書き散らかしていますが、面白いのはラムルー管のコンサートマスターは、バリ管の第2ヴァイオリンのトップも兼ねているということです。ですから、佐渡氏がこのパリ管にデビューした時は、リハーサルに入るときラムルーのコンサートマスターのクリスティアン氏が佐渡氏を紹介したということです。

この中では、佐渡氏がパリの4大オーケストラ、パリ管、ラムルー管、フランス国立管弦楽団、そしてフランス放送フィルと全部を制覇していることを自慢しています。多分、この4つのオーケストラを全部指揮している指揮者は他にはいないのではないでしょうかね。まあ、ポジション的にはラムルー管はマイナーということでしょう。現在の指揮者はファイサル・カルイですが果たして、このコンビでメジャーから録音は発売されるでしょうか?

バーンスタインの最後の弟子ということで、PMFへは長年にわたって関わっていましたし、バーンスタインが実践した「ヤング・ピープルズ・コンサート」の日本版を続けているのも佐渡氏です。また、様々なアーティストと共演して話題になっているのも特徴でしょう。この本でも坂本龍一、山下洋輔、ジャズトランぺッターの原朋直と登場していますし、一万人の第9企画などにもチャレンジしています。

この本を読むまで知りませんでしたが、佐渡氏は2000年のシーズンからミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団の第1主席客演指揮者に就任していたのです。まあ、この経緯は本を読んでもらうとして、リッカルド・シャイーがシェフを務めるこのオーケストラ、カルロ・マリア・ジュリーニが存命の時は、たびたびこのオーケストラを振っていたとのことです。その関係からマエストロ・ジュリーニの家へ招待されヴェルディとプッチーニの違いを勉強するようにとアドバイスを受けています。

ドイツの正式デビューはベルリン・ドイツ交響楽団でした。それも、共演したピアニストのポゴレリッチだったそうですが、いざドイツに乗り込むとポゴレリッチはキャンセル、急遽ペーター・ヤンブロンスキーに出演依頼してガーシュインのピアノ・コンチェルトとシェエラザートを振りハプニングを乗り切ります。そして、感動はコンサートの後にやって来ました。オーケストラが去っても終了後いつまでも観衆の拍手が鳴りやまず、1人でステージに呼び出されるのです。一流指揮者では良くあることですが、この観衆の温かい歓迎に佐渡氏は涙です。もちろん自身初の体験です。

さて、この本はベルリンフィル・デビューまでは書かれていません。なにせ、1997/01~2000/12のエッセイですからね。しかし、最後のエピローグで2011年のベルリンフィルデビューまでの間にオーケストラからオファーがあったことを告白しています。1999年秋、トイレの中でその電話を受け取ったそうです。アバドの代役での定期演奏会の出演依頼で、オール、ストラヴィンスキー・プログラムだったそうです。まあ、スケジュールの都合で幻となってしまったわけです。

さて、一度はベルリンフィルの敷台に立った佐渡氏ですが、2度目はいったいいつになるのでしょうか。