ヴィトルド・ロヴィツキ

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

曲目/ショスタコーヴィチ

交響曲第5番ニ短調Op.47

1.. 第1楽章: Moderato 16:20

2.第2楽章: Allegretto 4:48

3.第3楽章: Largo 15:30

4.第4楽章: Allegro non troppo 10:09

指揮/ヴィトルド・ロヴィツキ

演奏/ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

録音/1958年9月、10月 ナショナル・フィルハーモニック・ホール ワルシャワ

タイムライフ TLI1010(DGG原盤 138031)

マトリックス 104420 138031

レーベルには全てタイムライフのシールが手張りしてあります。

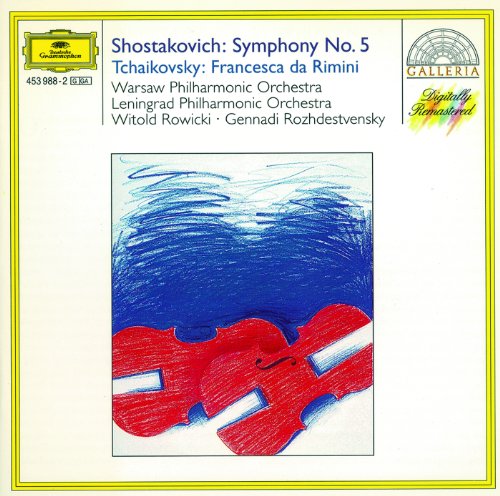

ビトルド・ロヴィツキの名前は昔から知っていました。フィリップスにロンドン交響楽団と入れた録音は承知していましたが、この録音はこのレコードを聴くまで知りませんでした。これもタイムライフ社の「ホーム・クラシカル・コレクション」の中の一枚です上のジャケットはステレオ初期のDGGの黄色と白のそっけない一連のデザインの中のものです。

ロヴィツキは1914年、ポーランドのクラクフ音楽院でヴァイオリンと音楽理論を学んだ後、ドイツに渡りヒンデミットの弟のルドルフ・ヒンデミットについて指揮法を学んだといいます。卒業後はしばらくヴァイオリニストとして室内楽を中心に活動し、1938年に母校のヴァイオリンの教授を勤めています。大戦直後の1945年に設立されたポーランド放送交響楽団の常任指揮者に迎えられ、このオーケストラを短期間でポーランドを代表するオーケストラに育て上げています。こちらは現在マリン・オールソップが芸術監督兼首席指揮者になっています。

そして、1950年のシーズンからはワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督に迎えられ、以後1977年までこのオーケストラを率い、ヨーロッパで高い評価を得ました。ショパンコンクールのバックを務めるのもこのオーケストラで現在でも続いています。現在の指揮者はクシシュトフ・ウルバンスキが今シーズンから音楽監督として活躍しています。

さて、このロヴィツキのショスタコちょっとテープヒスが耳につくのが難点ですが演奏はこの当時からどっしりとしていてなかなかの好演です。第1楽章冒頭の「ダダーン」のアウフタクトがアウフタクトらしくなくハッキリ音を分けています。バーンスタインよりも明確な押し出しでびっくりしました。その後もロマンティックにフレーズの変わり目を大袈裟にテンポ落としたり、独自の強弱をつけたりして、大時代的といえばそれまでですが、今聞くとなかなか面白い演奏になっています。

第2楽章は超速でびっくりです!早いバーンスタインでも5分をようやく切るぐらいですがここでのロヴィツキはそれよりも飛ばしています。そして、ヴァイオリンのソロで急ブレーキをかけるという演出はこの曲の持つアイロニー性を強調しているようでなかなか難い演出です。

第3楽章は遅い!ここでは意外と普通です。じっくりと腰を落ち着けた演奏でせつせつと哀歌が奏でられています。ただ、中盤のチェロのアクセントなど思いっきり強いスタッカート気味な演奏になっていて度肝を抜かれます。

第4楽章は遅く始まり、最後は速くなっていきますが、ロヴィツキはあまりテンポを上げることなくじっくりと主題を演奏していきます。最近は冒頭だけ遅い演奏ですぐにテンポを上げていくというのが流行っているようですが、こういう演奏も好きです。もちろんコーダに向かってはテンポアップしていて最後は結構早くなっています。ただ、面白いのは意外なところで弦にテヌートかけたりしてハッとさせられます。これは結構掘り出し物の演奏ですねぇ。そうそう、聴いた感触ではコントラバスは右から聴こえますが、チェロは中央やや左、ヴァイオリンは対抗配置になっているような聴こえます。

下はウラニアから発売された音源です。これで聴くとかなり音が立っていて、テープヒスが抑え込まれているのかわかります。