近衛秀麿

「運命」と「未完成」

曲目/

ベートーヴェン/交響曲第5番ハ短調Op.55

第1楽章 Allegro con brio

第2楽章 Andante con moto

第3楽章 Allegro. atacca

第4楽章 Allegro - Presto

第1楽章アレグロ・モデラート

近衛秀麿は自身で近衛版ともいうべきベートーヴェンの交響曲全曲の改訂版を作成しています。ライブでは札幌交響楽団との演奏で第1番と第7番が近衛版で演奏されていますが、ここでは当時のブライトコプフ・ウント・ヘルテル社(のものを使用しているのでしょうか。第1楽章の提示部のリピートは行っています。

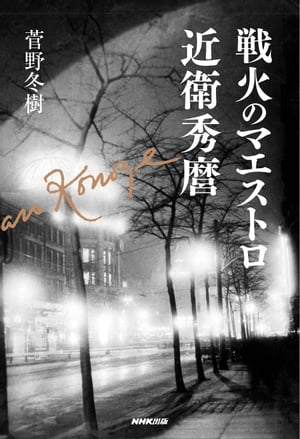

全曲

さて、2015年8月8日午後8時から放送されたNHK BS-1スペシャル「戦火のマエストロ・近衛秀麿~ユダヤ人演奏家の命を救った男」で番組全体のテーマとして流れる『未完成』に、『運命』をカップリングしたものですが、このドキュメントの元となった菅野冬樹氏の「近衛秀丸 亡命オーケストラの真実」ではこの2曲がポーランドての演奏会のキー曲であったことは間違いないようです。このドキュメントは玉木宏がナレーションを務めていましたが、60名のポーランド人演奏家で編成されたオーケストラが演奏、指揮者にはウィーン大学名誉教授の前田昭雄氏を迎え、現代によみがえらせていました。ナチスドイツの支配下にありながら、ポーランド人のみのオーケストラが演奏できたのも奇跡ですが、そこに同盟国であった日本人の近衛秀麿が指揮を務めていたということも奇跡でした。このオーケストラでコンマスを務めていたのは1964年5月にワルシャワ・ピアノ五重奏団で来日したタデウシュ・ヴィロンスキや「戦場のピアニスト」で描かれたシュピルマン、ブロニスワフ・ギンベルなども含まれていました。ヴィロンスキなどはもっぱら室内楽の人で、オーケストラで演奏などしない人でしたが近衛秀麿とレジスタンス活動でつながっていたんでしょうなぁ。正式な外交ルートでは外交官の杉浦千畝が6000人ものユダヤ人を救済していますが、近衛秀麿は音楽家としてコンセール・コノエというオーケストラを組織して、ユダヤ人音楽家の救済に当たっていたんですなぁ。かのフルトヴェングラーさえ、スイス経由の脱出に際しては近衛が仲立ちを下アンセルメの助けを借りながら活動していたことも明るみになっています。

そんな背景を持つ近衛の 「未完成」もセコセコしたところがない、スケールの大きい演奏です。ポーランドでは第2の都市、クラクフやレンベルクとワルシャワの3か所で演奏会が持たれています。ポーランド以外のコンサートでは当時のドイツ・ポーランド総督府のハンス・フランクの招きでポーランドに移動することができました。この時代近衛秀麿はドイツ大使の大島屋ゲッペルスから演奏禁止令が出ていましたから、公式にはドイツで指揮活動は出来なかったのです。そういう背景を知ると、いかに後年の録音とはいえ、秀麿の未完成に込める意気込みは晩年の演奏にもい築いていることがうかがえます。

ここでは、第一楽章では展開部に向かうまでを息の長いクレッシェンドにしており、特にチェロの弓の飛ばし方は見事です。近衛はテーマ毎に微妙にテンポを動かしていて、フレーズの終わりの音をきちんと処理して収めるところが至芸と感じます。従来は全く顧みられることが無かった録音ですが、研秀出版がこういう録音を遺してくれたことに感謝です。

未完成