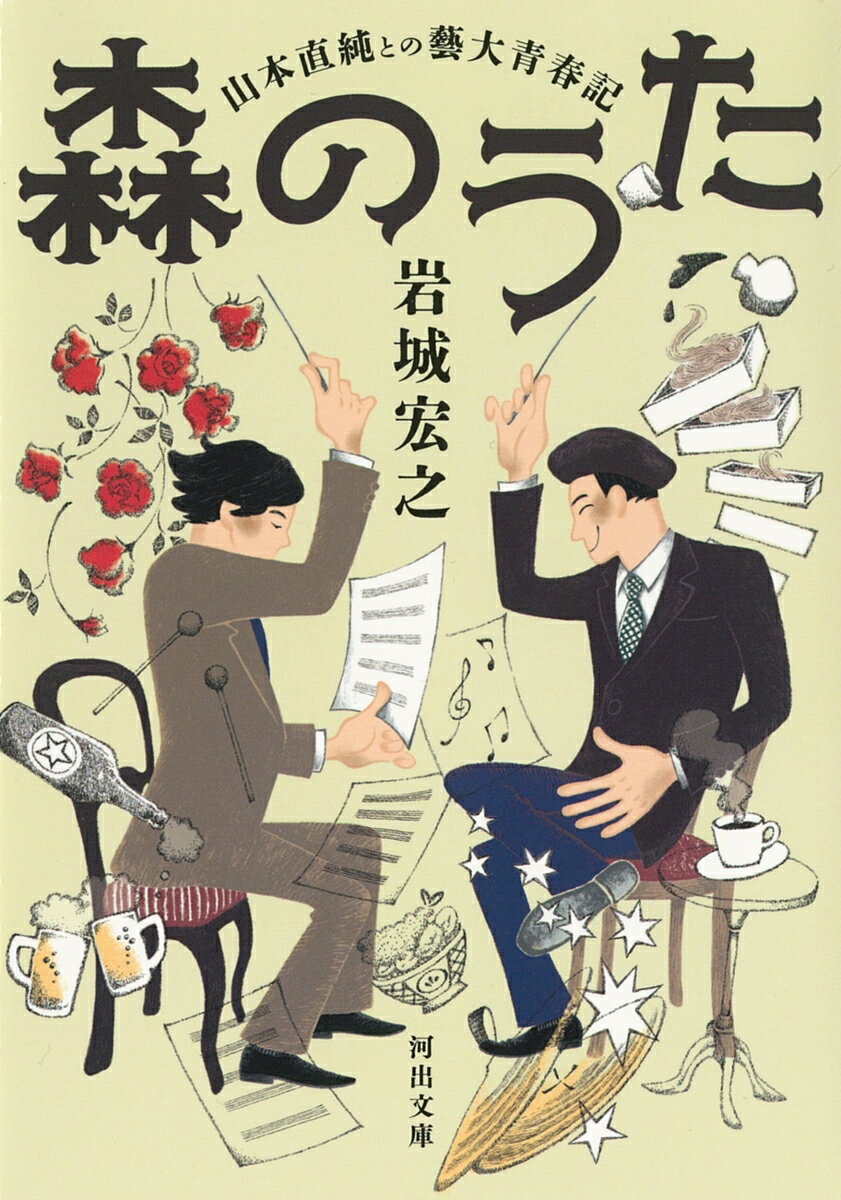

森のうた

山本直純との藝大青春日記

著者:岩城宏之

出版:河出書房新社 河出文庫

オーケストラを指揮したい!東京藝大で指揮者修業に奮闘するイワキとナオズミ。師と出逢い、カラヤンやマルティノンの指揮をモグリで観、学生オケで練習を重ね、ケンカと失恋を越えて、いよいよ「森の歌」演奏会の日がやって来た!日本を代表する名指揮者にして名エッセイストが綴る、涙と笑いの傑作音楽青春記。---データベース---

この本で初めて知ったことは岩城宏之氏も桐朋学園の斎藤メソッドを学んでいたということです。この本の「幻想と歓喜」で直純氏に連れられて目白の自由学園にあった斎藤教室に出かけ斎藤メソッドの基本「タタキ」のテクニックを習得しています。これが指揮というものを勉強したのはこの後の一年間だけだったということです。この「タタキ」のテクニックはカラヤンは独自で習得していたようで直純氏をして完璧だと言わしめています。

芸大時代の二人

岩城氏の本はかなり読んでいますが、この「森のうた」は、初めて読みました。もう何度も再発売されていて、今回は2022年に河出書房新社から発売されたものを読みました。昭和時代に書かれた本で、今となってはかなり不適切な発言があちこちに登場していますが、TVドラマの「不適切にもほどがある」が流行っている今にはちょうど良いタイミングです。この本の章立てです。

目次

前奏曲

調子はずれの木琴

原宿参り

「学響」のとき

酔っ払った用心棒

恋の涙

無銭旅行

幻想と歓喜

森の歌

本書の履歴は、1987年朝日新聞社刊行、1990年朝日文庫、2003年講談社文庫、2022年この河出文庫と変遷しています。

■前奏曲

藝大打楽器科の二年の岩城氏が紹介された作曲科一年の山本直純です。彼は一浪して入学していますから同い年です。イヨーッと言って自己紹介「ナオズミって言ってよと、気さくに話しかけてきます。

■調子外れの木琴

小学時代、病弱ゆえに独学で木琴を覚え、コンクールで優勝していきます。才能はあったんですな。藝大入学後、学生ながら近衛秀麿楽団の打楽器を務めます。その頃に、英才教育を受けたナオズミ氏と出会います。

■原宿参り

作曲科の林光を自由学園同級のナオズミから紹介されます。林は尾高尚忠の遺作曲を完成させ入学前から有名でした。この彼の家に詣でることを「原宿参り」と呼びました。

■「学響」のとき

指揮者渡邉暁雄が藝大教授として講義が始まります。二人は副科でしたがこのクラスに入り先生の家を繁く夜中でも訪問するようになります。指揮科学生は学生オケを振るチャンスがありますが、二人には有りません。そんなことで、二人は「学生の、学生による、学生のためのオーケストラ」を旗印に大学と掛け合い結成します。ただメンバーが集まらない事態に直面し、有名な「盛り蕎麦事件」が発生します。まあ、このことについては本書を買って顛末をご確認 下さぃ。

下さぃ。

■酔っ払った用心棒

「学響」の第一回演奏会はモーツアルト39番、ベートーベンのピアノ協奏曲3番、エロイカを演奏します。二人ともエロイカを振りたいのですが岩城氏はじゃんけんに負け、前半を岩城、エロイカをナオズミ氏が指揮することになります。聴衆には好評だったのですが、解釈を巡り二人は互いに厳しく批判し合います。

■恋の涙

岩城の彼女はピアノ科三美人の一人。気が強いので時々絶交されます、その絶交期間に海外留学してしまう。この彼女が中村かおりさんです。二人とも現代音楽に強いわけです。一方、ナオズミ氏も気位の高い美人にアッシー君よろしく尽しますが、アッサリ断られてしまいます。ナオズミ氏も最終的には同業の作曲家だった山本正美さんです。彼女は交響曲を7曲も書いています。でも、録音はないようです。

■無銭旅行

近衛管弦楽団の大阪公演の時、一人で向かうことになったためナオズミ氏を誘って特急つばめ三等に乗ります。最後尾の一等展望台で見物している所へ検札の車掌が来て見つかります。いつものように二手に分かれて逃げまくりますが、狭い列車内、先頭車両で捕まってしまいます。また事程左様に、無銭飲食、キセル乗車、コンサートはただで潜り込みとハチャメチャな行動を繰り返します。そういうことがある意味許容されていたじだいだったんでしょうなぁ。まるで話題の「不適切にもほどがある」を地で行く世界です。

■幻想と歓喜

1953年フランスの指揮者マルティノンがN響の客演指揮で来日します。威張ったN響にカネなど払えるかと日比谷公会堂のステージの裏側から潜入して指揮者を正面から見る暴挙を企てます。この時のコンサートには正規のカメラマンもピアノの陰に隠れていたようで、下のような写真が撮られています。

この翌年、カラヤンが二か月間もN響を指揮しています。この時も練習場や会場に入り込み警備の人と追っかけっこをしています。ただ、このコンサートは衝撃的だったらしく、のちに、ナオズミ氏に勧められて齋藤秀雄の指揮教室の生徒になり、「タタキ」について基本を学んでいます。

■森のうた

「学響」は定期公演の他に秋の藝術祭でも特別演奏会を開催しました。岩城氏は自作の演奏機会がない作曲科の学生のための世界初演も積極的にしました。入場は無料は当たり前でした。最後の年の藝術祭でナオズミ氏が選んだ曲がショスタコーヴィッチのオラトリオ「森の歌」でした。この曲は当時話題になった作品で、今では考えられませんが人気がありました。コンサートは長蛇の列で、1回の予定のコンサートを2回開催しないとお客さんを収容できませんでした。ナオズミ氏が選んだ「森のうた」は、歌のソリスト二人、合唱団付きの壮大な曲。スターリン時代、期待の第九交響曲が軽い曲で批判され、ショスタコーヴィッチが御機嫌伺いに書いてスターリン賞を取った曲。世界的人気でレコードが何種類も出ていたという。こんな曲です。

この曲、最近は演奏される事が再び増えたショスタコーヴィチですが、『森のうた』は、演奏される事は今では稀です。岩城氏が本書で書いているように、「血のメーデー事件」と「60年安保」の間と言う時代的背景と合わせると当時の社会情勢がうかがい知れます。そういう歴史を感じる一冊でもあります。