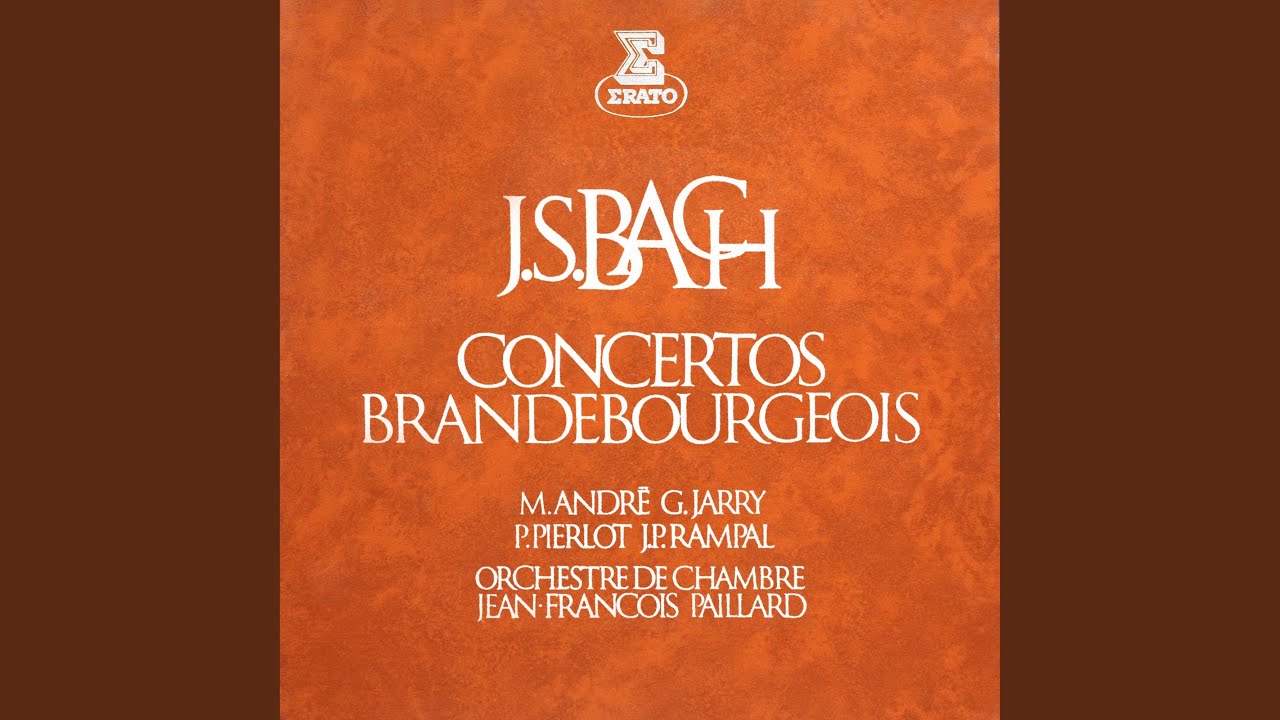

パイヤール指揮パイヤール室内管弦楽団

J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲(全曲)

曲目/J.Sバッハ

ブランデンブルグ協奏曲 第1番 ヘ長調 BWV1046

1. I-(Allegro) 00:04:28

2. II-Adagio 00:04:35

3.III-Allegro 00:04:45

4. IV-Menuetto 00:08:23

ブランデンブルグ協奏曲 第2番 ヘ長調 BWV1047

5. I-(Allegro) 00:05:32

6. II-Andante 00:03:47

7. III-Allegro assai 00:02:57

ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調 BWV1048

8. I-(Allegro) 00:06:39

9. II-Adagio 00:01:04

10. III-Allegro 00:03:24

ブランデンブルグ協奏曲 第4番 ト長調 BWV1049

11. I-Allegro 00:07:19

12.II-Andante 00:03:58

13. III-Presto 00:05:24

ブランデンブルグ協奏曲 第5番 ニ長調 BWV1050

14. I-Allegro 00:10:42

15. II-Affettuoso 00:06:08

16. III-Allegro 00:05:19

ブランデンブルグ協奏曲 第6番 変ロ長調 BWV1051

17. I-Allegro moderato 00:07:05

8. II-Adagio ma non tanto 00:06:13

9. III-Allegro 00:06:00

指揮/ジャン=フランソワ・パイヤール

演奏/パイヤール室内管弦楽団

ジェラール・ジャリ(ヴァイオリン)

ジャン=ピエール・ランパル(フルート)

アラン・マリオン - Alain Marion (フルート)

ピエール・ピエルロ(オーボエ)

ジャック・シャンボン(オーボエ)

ポール・オンニュ(バスーン)

モーリス・アンドレ(ホルン)

アラン・マリオン(フルート)

ルーアンヌ=マリー・ベッケンシュナイダー(ハープシコード)

P:ミシェル・ガルサン

E:ピーター・ヴィルモース

録音:1973/06/04-6,18-20

グリジー=スウィヌ、ノートルダム・デ・ローズ教会

ERATO STU70801/2

昨年末の地元のハード・オフで手に入れた掘り出し物のレコードです。これは仏エラートから発売されたもので、このレコーディングの時はまだ日本コロムビアが日本での発売窓口でということもあり、共同制作のもとに録音されたものです。ということで、日本国内では現在でも日本コロムビアから発売されていますが、全世界的にはワーナーからリリースされているという変則発売の録音になります。ちなみに、発売権がRCAビクターに移ったのは1975年です。

このフランス盤のライナーは12ページ立ての豪華なもので、録音に関する様々なスナップが収録されています。ライナーを確認するとフランスではもうこの時RCAの翼下にあることが確認できます。

録音場所のグリジー=スウィヌはパリ中心地から南東方向に約40km向かった所にあるバラ栽培が盛んな小さな村です。この村の教会、ノートルダム・デ・ローズ教会で、日本コロムビアとフランス、エラート社による日仏共同制作のJ.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲全曲の録音が行われました。1973年に建てられた三角錐の鐘楼が中央にそびえるモダンなデザインの教会で、教会ながら大聖堂ではなく響きが長すぎることはなく適度な残響で、左右に広く展開しそれぞれの楽器が見事に定位します。

多くの管楽器が活躍する第1番ではピエール・ピエルロ、ジャック・シャンポン、クロード・メゾヌーヴという三人のオーボエ奏者にポール・オンニュがバスーンで加わり、そして驚くことは世界的なトランペット奏者、モーリス・アンドレが第1ホルンを、ロベール・タサンが第2ホルンを吹いています。

トランペットとホルンでは楽器も、そしてマウスピースの形状も非常に異なるので、趣味のレベルならともかく、録音でトランペット奏者がホルンを吹くなんて驚きです。さらにこの曲で指示されている通常のヴァイオリンより短三度高く調弦されたヴィオリーノ・ピッコロ独奏はもちろんコンサートマスターのジェラール・ジャリが演奏しています。余談ですが、この曲でソロを吹いているオーボエのピエルロとバスーンのオンニュは翌年パリ・バロック・アンサンブルの一員として来日しています。

続く第2番ではジャリのヴァイオリン、ピエルロのオーボエ・ソロと共に、アンドレが本職のトランペット・ソロを吹いています。これまでに現代楽器、古楽器を含めて、多くの名だたるトランペット奏者がこの難曲を録音しているが(中にはトランペットからホルンに替えて録音したものもあります)ここに聴かれるアンドレほど輝かしく、しかも楽々と演奏している例を知りません。この演奏だけでも一聴の価値があると言えるでしょう。

第3番では通常の演奏とはちょっと違い第三楽章でのリピートが省略されています。

パイヤール室内管弦楽団の弦楽器奏者達で演奏される第3番に続く第4番では、バッハはヴァイオリンと2本のリコーダーをソロに指定している。しかしここではリコーダーを用いること無く、ジャン=ピエール・ランパル、アラン・マリオンという名フルート奏者が共演しています。

そういうことで、この第4番はしっとりとした演奏になっています。

「世界最初の鍵盤楽器協奏曲」とも呼ばれる第5番ではアンヌ=マリー・ベッケンシュナイダーのハープシコードに加えて横笛の指定なのでフルートのランパルが、そしてヴァイオリンのジャリがソロを行っています。

最後の第6番でのバッハの楽器指定はヴィオラ・ダ・ブラッチョ2本とヴィオラ・ダ・ガンバ2本、チェロ、そして通奏低音となっているが、ここではヴィオラとチェロに置き換えられて演奏されています。

実はこの録音、この後展開される日本コロムビアのヨーロッパ録音の先駆けとなるもので、この1年半後にPCMヨーロッパ録音が開始されます。その時のエンジニアはここで登場しているピーター・ヴィルモースが担当することになります。

デジタル収録の日本コロムビアの古楽シリーズ、アリアーレには数々の名盤が録音されていますが、未だにブランデンブルク協奏曲の全曲録音はなされていません・それはランパルやアンドレに匹敵する奏者が見つからないからだそうで、このようなドリームキャストのブランデンブルク協奏曲は果たして今後

実現するのでしょうかねぇ。