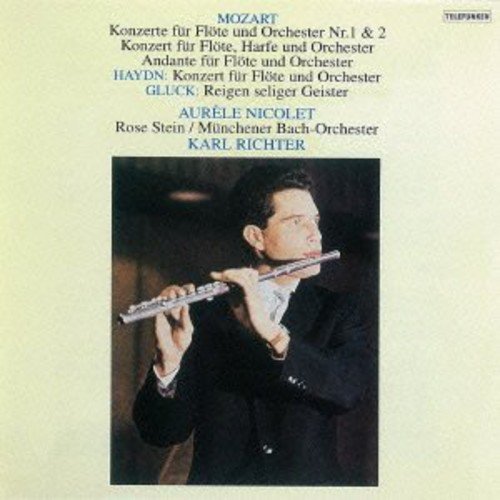

オーレル・ニコレのモーツァルト

曲目/モーツァルト

1.フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 KV299

2.フルート協奏曲 第1番ト長調 KV313*

3.フルート協奏曲 第2番ニ長調 KV.314

フルート/オーレル・ニコレ

ハープ/ローゼ・シュタイン

指揮/カール・リヒター

演奏/ミュンヘン・バッハ管弦楽団

録音1960-62*

キング GT1063(原盤テレフンケン)

当時1,000円の廉価盤のLPレコードで、この曲のはじめて購入した音源です。1971年に発売されたもので、キングレコードの「世界の名曲1000シリーズ」の第2期の発売物の中の1枚です。このシリーズの特徴は長時間の詰め込みが特徴で、通常のLPならフルート協奏曲2曲で一枚なのにそこに、フルートとハープのための協奏曲を収録しています。そのため、フルート協奏曲第1番は第1楽章のみがA面に、第2楽章烏賊はB面に収録されています。

ここでフルートを吹いているオーレル・ニコレはフルトヴェングラー時代のベルリン・フィルの首席奏者を務めたフルート奏者で1950年から1959年までその地位にありました。ベルリン・フィル時代はフルトヴェングラー、チェリビダッケ、カラヤンの下で演奏し、とくにチェリビダッケに対する尊敬は終生変わりませんでした。1978年3月に来日した時に、チェリビダッケも読売日本交響楽団の招きで来日しており、演奏会を聴いたニコレはレスピーギの交響詩《ローマの松》の演奏後、「ブラボー!チェリビダッケ!」と叫んでいたという逸話が残っています。楽屋では両者10年振りの再会を喜んでいたそうです。ニコレは2016年に亡くなっていますが、門下生には、エマニュエル・パユ、イレーナ・グラフェナウアー、フェリックス・レングリ、カール=ハインツ・シュッツ、日本の西田直孝、藤井香織、小山裕幾などのフルーティストが活躍しています。

華やかさと言うよりさわやかさでしょうか、ニコレのフルートは透明で暖かい音色を持ち当時はランパルばかりが目立っていましたが個人的にはこのニコレの音色の方が好きでした。ここではアルヒーフのアーティストと認識していたカール・リヒター/ミュンヘンバッハ管弦楽団との共演ということで迷わず購入した一枚です。「フルートとハープのための協奏曲」では優雅さと気品ある豊かな音にリヒターが合わせ、見事な演奏を聴く事が出来ます。

昔から名盤と言われていたレコードですが、初出時はフルートとハープのための協奏曲とフルート協奏曲第2番がカップリングされて1960年に発売されています。

さて、ここでハープを演奏しているローゼ・シュタインですが、この人物については解説は一言も触れていませんし、ネットでの記述もありません。それでも、テレフンケンには1953年にこの曲をフルートのウィリー・グラスと録音しています。そのバックはロルフ・ラインハルト/南ドイツ室内管弦楽団が勤めていました。3人とも1956年発行の「現代演奏家事典(渡辺護著)に記載がありませんのでこの録音は日本では発売されていなかったんでしょうかねぇ。

とにかく当時初めて廉価盤で発売された曲でもあり、食い入るように聴き込んだ記憶があります。1970年代での評価はランパル盤と評価を二分するような演奏であったと記憶しています。ランパルのような華やかさはありませんが、しっとりとしたモーツァルトは格別です。

録音年月日がレコードには書かれていませんが、この第1番だけは1962年の録音のようです。初出時は、偽作とされるハイドンのフルート協奏曲とカップリングされて出ていたと記憶します。ベルリンフィルでドイツ式の響きを会得したニコレはここでも、カール・リヒターをバックにジャーマン・フルートのいぶし銀の美しい魅力を十二分に満喫することが可能な素晴らしい名演に仕上がっています。

こちらは、ニコレがベルリン・フィルを退団してソリストとして活躍を始めた頃の演奏でしょう。まだ30代の若々しい演奏ですが、すでにしっとりとした落ち着きのあるフルートの音は、テクニックと合わせ、素晴らしいモーツアルトを聴かせてくれます。

キング時代には同じカップリングで再発売もされています。ただ、テレフンケンはのちにテレフンケンーデッカからテルデックと名前を変えますが、その後本家のデッカがポリグラムグループ入りしてしまったために同じドイツのグラモフォンに飲み込まれてしまう危機感からワーナー系列に入ってしまいました。こういう企画のレコードは1970年代の良き思い出ですなぁ。