カール・ベームの「新世界」

曲目/

一応発売元はあり、ANF SOFT WAREというところです。1990年台に流通していました。輸入盤扱いでCDの製造は香港です。ということて安く流通していたのでしょう。定価は2000円となっていますが、ほぼ半値購入しています。ジャケットに2枚組となっていますが、もう一枚はクーベリック/ローマ放送交響楽団によるスメタナの「我祖国」が収録されています。言ってみれば海賊盤で放送録音を勝手にCD化したものと言えるでしょう。このセットではこのベムの録音のみがステレオでチェリビダッケのスラヴ舞曲はモノラル収録となっています。

しかしこのベームの「新世界から」はライブ盤ならではの熱気と緊張感が感じられます。今では流通してませんから貴重な音源と言えます。セッションとしてはDGGから5月の録音で今ではシューベルトの未完成とカップリングされて発売されています。で、ベームのドヴォルザーク自体が珍しいものでライブでも残されているのはこの「新世界から」一曲のみです。この録音はDGGの録音からさらに3ヶ月後のもので演奏会場はザルツブルクの祝祭劇場です。この会場は奥行きがなく横に広い会場です。で、ムジークフェラインでは聴感上はウィーン風の第1ヴァイオリンの後ろにチェロ、その後ろにコントラバスを配した古典的スタイルで収録されていますが、このライブは近代的な第1、第2ヴァイオリン、チェロ、ビオラという配置で録音されています。ここがDGGの録音と違うところです。本来のステレオ感で言ったらザルツブルクのライブの方が感じられます。

第1楽章はチェロからホルン、木管につながれていく導入部分。この印象がずいぶん違います。ホルンはセッションでは第1音と第2音が同じ強さで吹かれていますがライブでは第2音を強調して吹かせています。また、この後のティンパにもセッションは平凡なバランスの取れた叩き方ですがライブは乾いたマレットで激しく打ち込んでいます。店舗もセッションはやたら遅く、9:56かけていますが、このライブは9:06といわゆる通常のテンポで演奏しています。当日の会場の雰囲気とプログラムの内容でこういうテンポになったのかもしれません。この日のコンサートは次の様なプログラムでした。

Weber,C.M.von : Opera "Der Freischütz" - Overture

Mahler,G. : Song Cycle "Kindertotenlieder" Yvonne Minton/Bar

Dvořák,A. : Symphony No.9 in e "Z noveho svĕta[From the New World]" B.178(Op.95)

この2日前には同じ会場でカラヤンがオペラの「ドン・カルロ」をウィーンフィルと上演しているのです。豪華なプログラムですなぁ。

話がそれましたが、この祝祭劇場の音はウィーンフィルの最上の響きを捉えています。多分オーストリア放送協会の収録でしょうが、主部に至るドラマティックな展開においても、必要以上に荒々しい処理をほどこさず、弦はシルキーなVPOの美観を堅持した音を捉えています。

第2楽章の弦群による繊細さを極めた響きのグラデーションに代表されるように、どこをとってもオーケストラの柔らかく上質なハーモニーが保持されています。まあ、この年はこの曲はずっと演奏し続けていますからオーケストラ自身がその内部で互いの響きを聴きあって自発的に創造しないとこのようなトーンを作り上げているのでしょう。

しかし、ベームは放任主義でこのドヴォルザークを仕上げているわけではまったくありません。響きの主導権をオケに委ねながらも、この人らしい堅固な語法をしっかり守らせてもいるのです。土臭くも汗臭くもならない「新世界から」ですが、気品に満ちたぬくもりの美が全編から伝わるえんそうになっています。多分1990年中頃には購入していたCDですが、今となってはこういう「新世界」が聴きたかったのですなぁ。最近のはどうもテンポや解釈が特徴のない演奏が増えてきていてあまり聴く気がしない曲です。たらねばですが、こういう演奏ならベームでドヴォルザークの第7番や第8番が聴きたかったものです。下は同じ1978年のユニテルに録音したベームの「新世界から」です。こちらの方がライブに近いテンポになっています。

カップリングされているチェリビダッケのスラヴ部局は1975年の収録でありながら音質はよくありません。イタリアとオーストリアのライブに対する意識の違いなんでしょうか。ラジオがFMとAMの違いのようなものでモノラル州区で音がだんごになっています。ここはチェリビダッケのニュアンスを聴き取るだけの音になっています。それでも、リハーサルはしっかりするチェリビダッケですから、アンサンブルは見事です。一つ一つのフレージングが見事でボヘミアの空気感は聞き取ることができます。小生はケルテスがイスラエルフィルと録音したデッカの演奏が一番好きですが、ここにはその雰囲気と似たものを感じることができます。こういう録音がありながら、音質がこのレベルということは残念でなりません。ミュンヘンフィルとの東京ライブで8番だけはステレオの名演が残されたことは奇跡に近いですなぁ。下

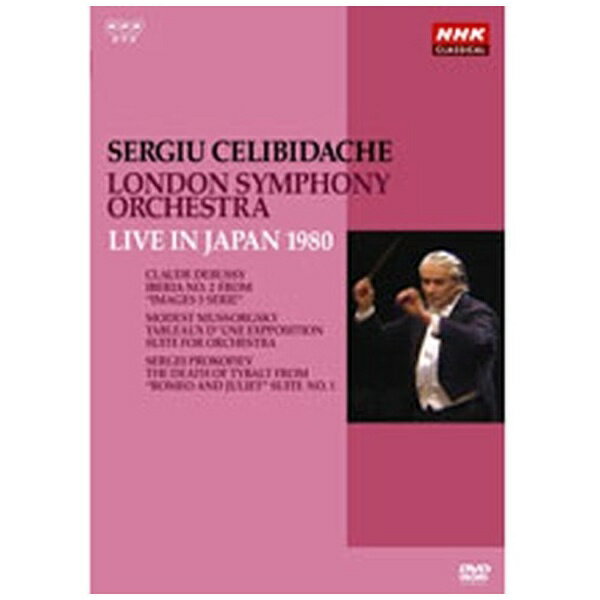

それとは違うロンドン交響楽団との1980年の映像です。実に楽しそうに演奏しています。