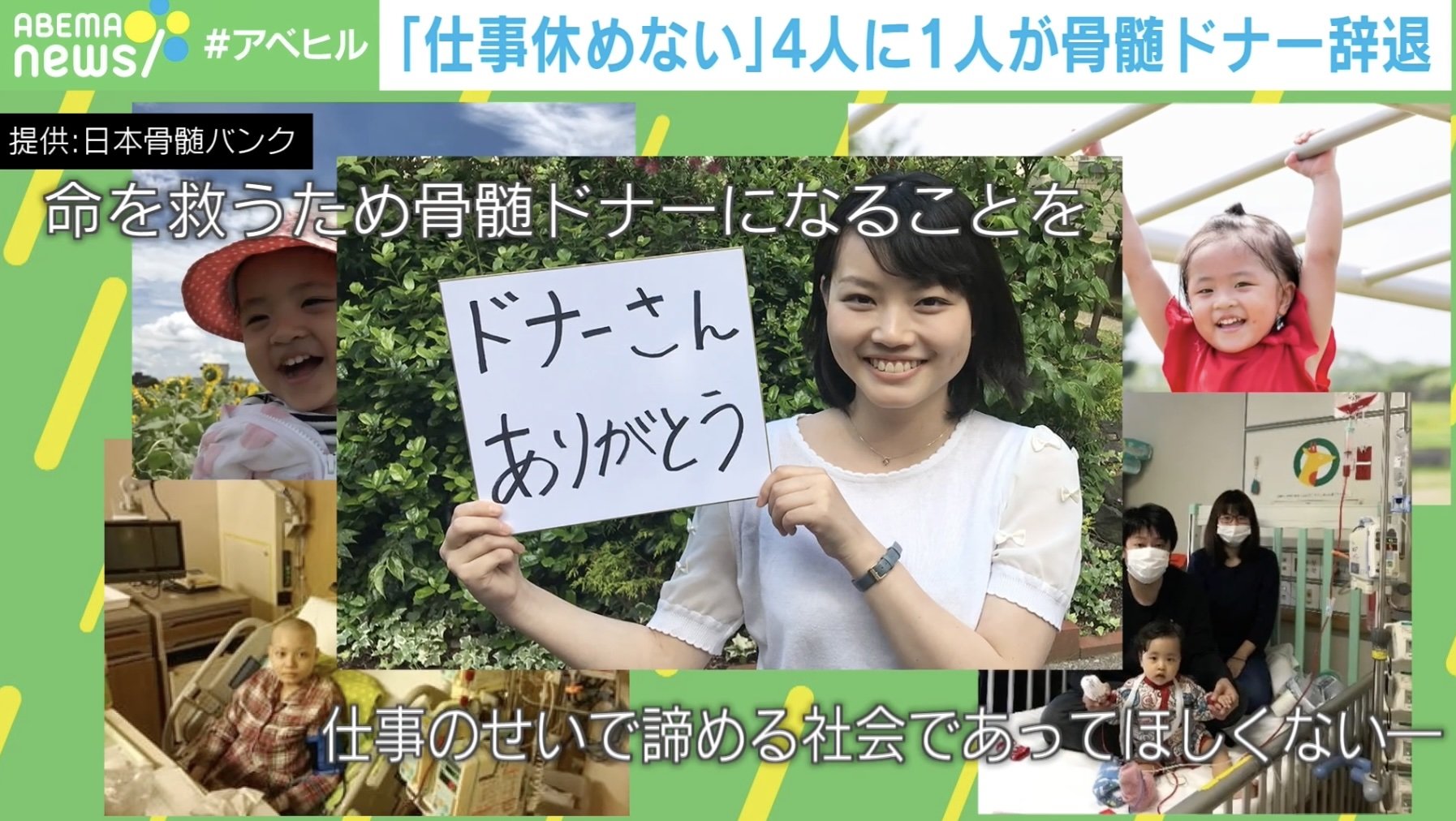

少し前のABEMA TIMESに、骨髄バンクの登録されたドナーの方と患者の方のHLA型が適合しても、辞退者が後を絶たないという今も続く問題点の解決策を考えた興味深い記事と映像として、次のようなものがありました。

確かに、会社等の仕事があるために仕事が休めないというのは、ドナー登録をされた方にとって非常に大きな問題であることはよく理解できます。また、そのためには、骨髄バンクがこれまで推進してきたドナー休暇制度を採用する事業所等が大幅に増えることが非常に重要な解決策であるといえます。しかし、民間企業や団体については、ドナー休暇制度を採用するか否かは当該企業又は団体の自由であることも認めなければならず、骨髄バンクの様々な努力にもかかわらず、全国でドナー休暇制度を採用する事業所・団体は漸増しているとはいえ、2025年7月31日の時点で906であり(日本骨髄バンク「ドナー休暇制度導入企業一覧」)、ドナー休暇制度を採用しているのは医療機器・製薬関係を中心とする会社、非営利団体、大学等に集中しているのが現状です。加えて、自営業の方、バート・アルバイト、フリーランス、子育てや家事労働を担う専業主婦ないし主夫、学生等の場合、正社員や正規の職員を前提とするドナー休暇は意味がありません。これらの登録者の方が適合通知を受けた場合に、通院や入院のための時間が自由にとれるわけでなく、仕事、子育て、家事、勉学等にかける時間を通院や入院にあてる必要があることに変わりはなく、何らかのインセンティブがない限り、提供に伴う負担やリスク、家族の反対等から、提供に至らない結果になることは十分に考えられます。

そこで、企業や団体のドナー休暇制度を補い、ドナーの方の受ける様々な不利益やリスクを軽減して、ドナーが提供しやすい環境を作るための公的な制度として、地方自治体が実施するドナー助成制度が重要であり、非血縁者間の同種移植を推進して行くためには今後ともこの自治体のドナー助成制度を拡充して行くことが必要であると考えます。具体的にこの制度の適用例からこの制度の意義を検証してみると、大和郡山市で第1号の助成金の交付を受けた20歳の大学生の方は、アルバイトしていたので「大変助かりました」と述べており、学生でもアルバイトで生活費や学資の一部を得ている場合、アルバイトを休むことで生ずる収入減少を補うドナー助成制度は重要です(「大和郡山市のドナー助成第1号!」全国協議会ニュース331号3頁(2020))。また、ドナー休暇制度のない会社(日本の民間の会社のほとんどすべてがこれに該当します)に勤務する方の場合、仮に仕事を休むことはできたとしてもその間の収入が得られないため大きな不利益が生じます。しかし、24歳の時に適合通知を受け、専務に相談してようやく特別休暇が認められた上原友希さんは、「入院のためにかかった日数7日で14万円が出て、正直とってもありがたかったです。若い世代にとっては、休業補償があるかどうかはとっても大切だと思います」と、ドナー助成による休業補償の重要性を率直に述べています(水野梓「24歳で経験した骨髄ドナー『やってもいいかな』の背中を押すには」Wihtnews 2023年10月23日)。このほか、福井市のドナー支援制度の適用一例目となった福井市の30代の男性会社員の方も、「(市の支援)制度は骨髄の提供を決断する大きな後押しになった。この制度が県のほかの市町にも広がって行けば」と語っています(中日新聞福井地方版2020年11月3日「骨髄支援制度で初適用 福井市が提供者と会社に助成」)。

以上に示したようなドナー助成制度が果たしている機能を踏まえた上で、骨髄バンクを通じた非血縁者間移植の促進を目的とする活動する全国骨髄バンク推進連絡協議会も、「ドナー休暇制度」だけでなく、「ドナー助成制度」の更なる普及を活動項目の一つに掲げ、自治体への働きかけを支援する方針を一貫してとっています(梅田正造「都道府県別『ドナー休暇制度』及び『ドナー助成制度』導入実績」全国協議会ニュース第386号(2024))。この点に関し、全国骨髄バンク推進連絡協議会の理事長である梅田正造氏は、2022年12月の厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会の審議の中で、「善意であってもドナーに甘えるだけ」ではまずいこと、「ドナーの環境の改善を図ることが非常に重要」であり、そのための一つの方法が「お金である程度補助する」ドナー助成制度であることを指摘して、ドナー助成制度の重要性を説かれています。そして、この説明に対しては、同委員会の小澤敬也委員長(当時)も、「おっしゃるとおりではないかと思います。」と賛意を表しています(第59回 厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会議事録 13頁(2022))。

このように非血縁者間の移植を促進する上でその重要性が認められている自治体のドナー助成制度は、現時点で、日本の全市町村のうちの約69%に及ぶ1,190の市町村が実施しています(本ブログの骨髄バンク作成の「ドナー助成を実施している地方自治体」の補足版参照)。そして、本ブログの自治体のドナー助成制度は骨髄バンクを通じた非血縁者間移植の推進に貢献しています!の中で具体的に示しているように、これらの自治体のドナー助成制度によって助成金がドナーの方に交付された件数は筆者が知り得たものだけで1,100件を優に超えていると考えられ、実際にドナー助成制度は非血縁者間の同種移植の推進に重要な役割を果たしていることを確認できます。その一方で、残念なことに、人口の多い大阪府吹田市、大阪府岸和田市、秋田県秋田市、岩手県盛岡市などにはドナー助成制度はまだなく、登録者の方が提供する際に受けるであろう収入減を含む種々の不利益やリスクに対して何らの手当のない状態であり、ドナー登録自体や登録者の方でも骨髄等の提供を躊躇させる要因となっていると思われます。

以上から、まず第一に、国が自治体によるドナー助成事業に対し補助金を出す仕組みを作り、この補助金によって全ての自治体がドナー助成事業を実施することができる基盤を整備して、ドナー助成制度をより一層拡充して行くことが必要であると考えます(なお、これと類似する補助の案は、2024年度予算案における厚生労働省の概算要求にあったようですが(全国協議会ニュース第374号(2023年10月1日)「ドナー助成制度、国が制度化へ」)、認められませんでした。)。また、第二に、私見ですが、労働基準法などの国の法律の改正によって、骨髄バンク等を通じての骨髄等の提供者となった場合にドナー休業の権利を保障すること(例えば、骨髄バンクのドナーとなるために必要な範囲で仕事を休んだ場合、そのことを理由に提供者が労働条件等に関して不利益を受けないことを法律によって保障すること)も、今後検討すべき課題であると思います。以上のような形で国と自治体が互いに協力して骨髄等を提供しやすい環境を整備して行くことが、平成12年に成立した「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」の基本理念にも合致し、また、年齢の高く10年ほどで定年になるドナー登録者の方が大多数を占めるため、若い登録者の方が大幅に不足することが明らかなこれからの時代に、造血幹細胞移植という優れた治療方法を維持していくために必要ではないでしょうか。