上野の西郷隆盛像の除幕式で、妻が「こんな人じゃなか」と言った、というのは、

「西郷は生前写真を撮らせなかったので、顔が似ていない銅像ができてしまったんだ」

といったことを言う人が、よくいますが。

違うでしょう。「こんな人じゃない」は、顔ではありません。

主人は、こんなだらけた姿で人前に出るような人ではない、銅像を立てて皆に見せるなら、どうして陸軍大将の軍服を着ていないんだ! と怒ったんです。

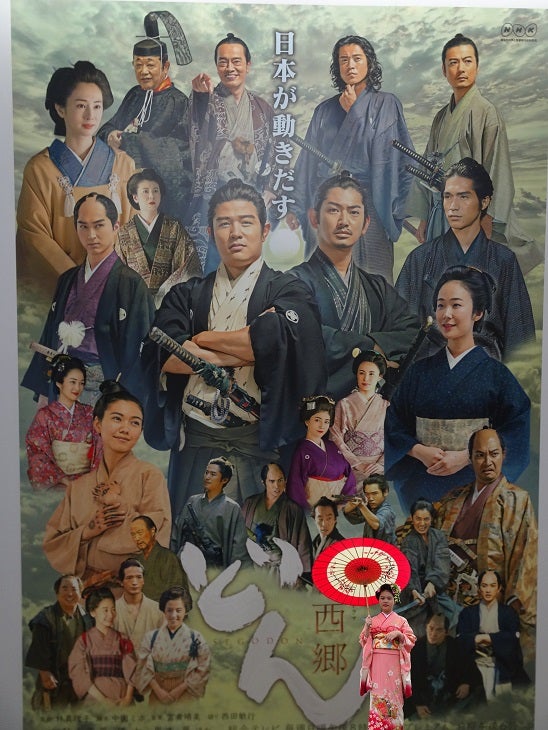

「西郷どん」の第一回のオープニングで、このシーンが出てきましたね。上野の銅像の除幕式で、妻の糸さんが「うちの人はこげな人じゃなかとよ」と叫んだ。黒木華、熱演でした。そんなに繰り返し叫ばなくてもいいじゃんか。高村光雲がせっかく作ったんだから。

しかし糸さんだって、顔が似ていない、だけでは、あんなに怒らないでしょ。

だいたい、除幕式のときにもちゃんと糸さんの隣に座ってた弟の従道(錦戸亮)はじめ、西郷の生前をよーく見て覚えてる人は、まだごまんと生きてるんであって。

写真があろうがなかろうが関係ありません。「ぜんぜん似てない」銅像は作れないはずです。

「こんなんじゃない」という意味は、着流しで犬を連れてるそこらの人畜無害なおっさんのような姿に「こんな(威厳のない)人じゃない」という意味です。

でも、明治政府としては、西郷の銅像は、あの姿形でないと、ダメなんです。

西南戦争で朝敵として討伐された西郷隆盛を、英雄の姿で復活させたら、それは「政府は間違ってました」と認めることになってしまうからです。

だいたい、生きていたときの西郷隆盛と、上野は、直接の関係はありません。

西郷さんが上野にいる理由は、現実的な話ではありません。

上野の山は、東京の「鬼門」にあたります。

江戸時代、上野の山には、寛永寺という大伽藍がありました。この寺は、かの天海大僧正が、京都の比叡山延暦寺に倣って、江戸城の鬼門を守るために造営したものです。

戊辰戦争のおり、寛永寺には彰義隊がたてこもり、これを官軍(薩長軍)が攻撃し、寛永寺は焼失してしまいます。「上野戦争」と呼ばれます。

この結果、江戸城を引きついだ皇居の「鬼門ががら空き」という、なんとも落ち着かない状態になってしまいます。明治政府としても、ここに何か新たに強力な「魔除け装置」を置かなければいけない、と考えないわけにはいきません。

つまり、皇居の鬼門を守る強力なシンボルが必要とされたわけです。

では、明治政府にとってそのような存在、「強大な反逆者であるが、鎮魂して恨みを晴らしてあげれば強力な守護神となってくれそうな存在」といえば誰でしょう。これはもう西郷隆盛、彼を措いていない、というのは衆目の一致するところです。

明治政府ともあろうものが鬼門だの怨霊だの前近代的なものを気にするはずがない、かというと、そうでもありません。明治になってから、東京を守る「結界」を張るために造られたモニュメントは沢山あります。

上野に西郷像を建てる必然性は、なくはありません。上野戦争のとき官軍の最高指揮官は西郷隆盛でしたから。といったものの、本当に戦勝記念ならば、直接の指揮官だった大村益次郎の銅像を建てるべきでしょう。しかし、大村は「御霊の必須条件」を満たしていません。つまり、いったんは国家の反逆者とされ、怨霊として荒れ狂ったというプロセスが必要なのです。

さすがに政府が公式に「鬼門封じに西郷像をつくります」というわけにはいきませんので、この銅像は「有志の募金により建てられた」という形になりました。が、ここには多くの明治人の「東京の鬼門を守りたい」という集団願望があったことは確かです。

上野の西郷像は、実は「上野戦争」の戦勝記念が目的ではないという証拠が、あの形なんです。

戦闘指揮官の格好をしていない、軍服姿ではなく、着物を着て犬を連れた長閑な姿なのは、すべての恨みを忘れて解脱した、霊的な意味の守護者としてそこにいるからなのです。

つまり、あの銅像の西郷は、生身の西郷ではなく、解脱して「東京の守り神」になった西郷なんです。

しかし、糸さんにしてみれば、「そっちの都合ばっかで、ウチの人を、そんなもんに使わないで」と思うのも、むべなるかな、です。

「うちの人は、国のために雄々しく戦った英雄なんだ。その姿を正しく伝えてくれないんだったら、こんな銅像なんかいらない!」

って怒るのは当然というものでしょう。

まあ、これは「せごどん」の黒木華を見れば「この解釈しかない」って話ですが。実際のところも、おそらくこれで間違いではないでしょう。

ただ、これ、苦労して銅像を立てた人たちにしてみれば、あんまり大きな声で言われたら困る、って話でしょう。だから、「顔があんまり似ていない、って奥さん思われた」という話にしておこう、ということにされちゃった、というところでしょう。

参考「西郷はいわゆる尊王攘夷派ではない」