人工知能(AI)の世界で注目を集めている「マルチモーダル」という言葉。Googleの最新AIモデル「Gemini(ジェミナイ)」の登場により、その重要性がさらに高まっています。マルチモーダルAIの概念と、Geminiが示す驚異の能力について解説します。

目次

マルチモーダルAIの定義

マルチモーダルAIとは、複数の異なる種類のデータ(モダリティ)を同時に処理し、理解する能力を持つAIモデルのことを指します。

従来のAIモデルが主にテキストデータのみを扱っていたのに対し、マルチモーダルAIは以下のようなデータを統合的に処理することができます。

-

テキスト

-

画像

-

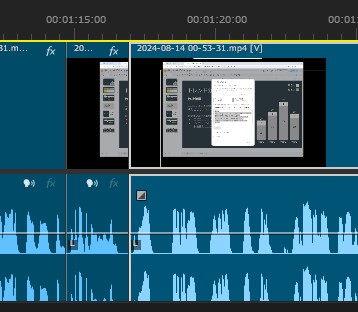

音声

-

動画

これらの異なるデータ形式を組み合わせて理解することで、人間の認知プロセスにより近い、複雑な情報処理が可能になります。

マルチモーダルAIの特徴

マルチモーダルAIの主な特徴は以下の通りです。

-

複数のデータ形式の統合処理

-

高度な文脈理解

-

より自然なコミュニケーション

-

複雑なタスクへの対応

これらの特徴により、マルチモーダルAIは様々な分野での応用が期待されています。

Geminiが示すマルチモーダルAIの能力

Googleが開発したGeminiは、マルチモーダルAIの能力を最大限に引き出したモデルです。

Gemini と話してアイデアを広げようBard が Gemini になりました。Google AI で文章やリストの作成、計画の立案、新しい知識の習得など、さまgemini.google.com

Geminiの能力には以下のようなものがあります。

1. シームレスな情報統合

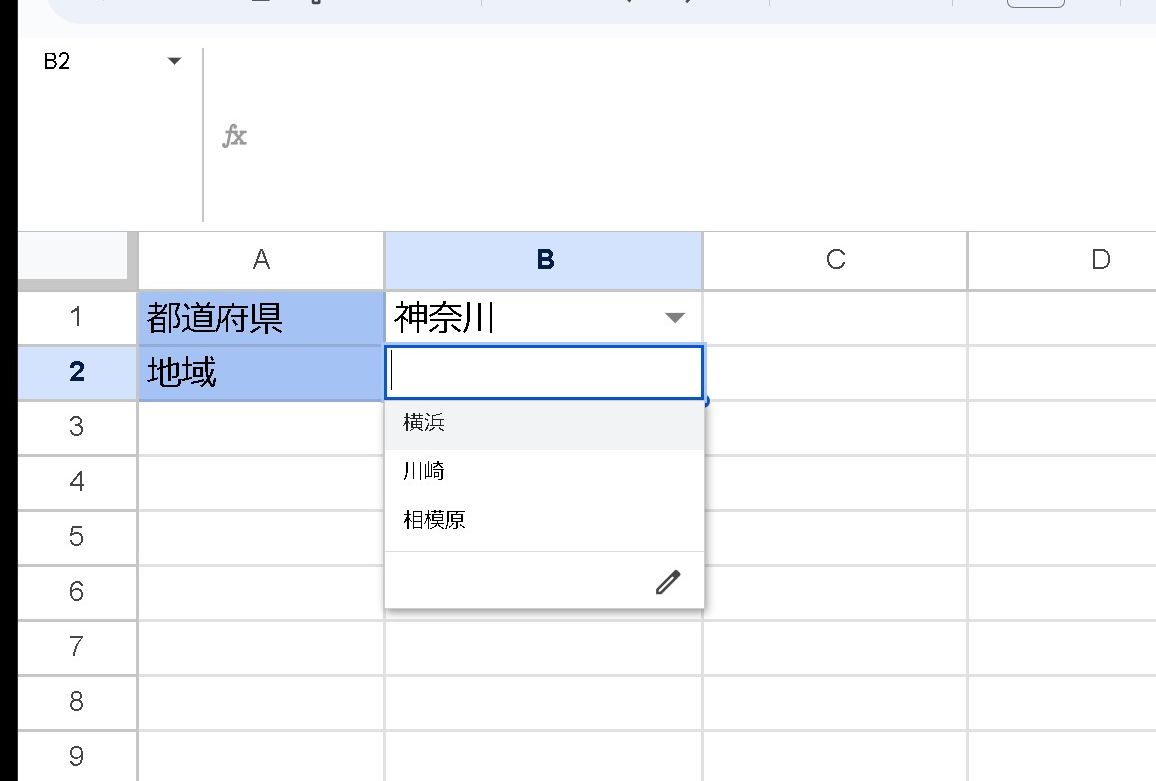

Geminiは、テキスト、画像、音声、動画を同時に理解し、それらの情報を統合して推論を行うことができます。

例えば、画像と関連するテキストを同時に分析し、より深い洞察を得ることが可能です。

2. 高度な推論能力

複数のデータ形式から得られた情報を基に、Geminiは複雑な推論を行うことができます。

これにより、科学や金融などの分野での研究や分析を加速させることが期待されています。

3. 自然なインタラクション

Geminiは、人間とより自然なコミュニケーションを取ることができます。

テキストだけでなく、画像や音声を用いた対話も可能で、より直感的なインターフェースを提供します。