こんにちは、デイヴです![]()

ご訪問ありがとうございます<(_ _)>

2020年3月半ばに脳出血を発症。

左片麻痺の後遺症があるも、リハビリに勤しみながら

五体満足の身体に戻すべく奮闘中💪

日々の暮らしの中で起きた小さな出来事や

半年間の入院中のエピソード、

自分の歩んできた半生、

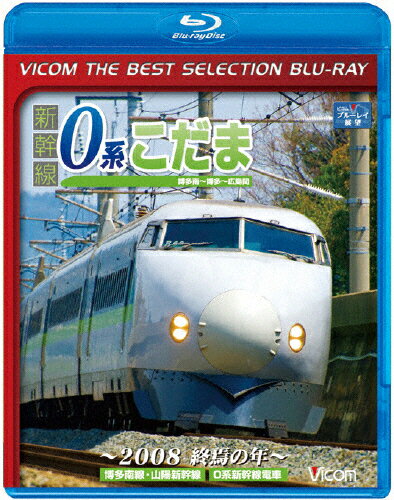

好きな鉄道ネタを気ままに綴っています![]()

よろしくお願いします![]()

画像はネットからお借りしていますm(__)m

今年(2024年)は、新幹線(東海道新幹線)が開業して60年。

アラカンとなった新幹線にまつわる話を

備忘録的に書いていきます。

1964年10月に開業した東海道新幹線。

東京オリンピックに訪れた内外の人々から

喝采を受けました。

その後、1970年には大阪で万国博覧会が開催されて

多くの人々を大阪まで運ぶとともに、

新幹線自体も「動くパビリオン」として話題になりました。

当時は移動手段が「遠距離は飛行機、中・近距離は自動車」

と世界的に言われていて、欧米ではもはや「鉄道は斜陽」と

言われ始めていた時代。

その論調に真っ向勝負を仕掛けた新幹線。

この成功譚に、各国の鉄道も触発されて

高速鉄道の開発が始まりました。

後に登場したフランスTGVやドイツICEが、

日本の新幹線の成功が開発の端緒となったのは有名な話です。

新幹線の利用者は順調に伸長し、『ひかり』や『こだま』の本数も

どんどん増えていきます。

しかし開業当初は、200km/h超のスピードの怖さが

イメージできなかったこともあり、

悲惨な事故も起きていたようです。

開業直後は、安全とダイヤを守るため、

線路保守を担う保線員が各所に配置され、

都度、レールの歪みを測定したり、

砂利(バラスト)の整備作業を

行っていました。

数分おきに列車がやってくる現代では

まるで考えられませんが、

開業当初は1時間おきにしか列車が来なかったので、

列車と列車の合間を見た、

こういう保線作業が普通に行われていたんです。

ところが、新幹線列車が通過する際の強烈な風に

保線員が吹き飛ばされて重傷を負ったり、

退避が遅れて列車にはねられ、即死するという

痛ましい事故がしばしば起きます。

この事故を通し、ようやく関係者が

「高速鉄道では想定外のことが起きえる」

ことを学び、

急遽、新幹線の運行時間帯と夜間の保守時間帯を

きっちりと分け、

「新幹線が走っている時間帯に

誰しも線路内に入ってはいけない」と

法律まで作って厳密に運用することになりました。

現在も新幹線の始発は朝6時以降、

終列車は終着駅に午前0時前に着くことになっているのは、

上の経緯があるからなのでした。

このように安全を守るさまざまなルールを決めても、

その隙を衝いた恐ろしい出来事が起こります。

1973年(昭和48年)2月のこと。

大阪府摂津市にある新幹線の車両基地(鳥海基地)で

それは起きました。

車庫を発車して新大阪駅に向かう回送列車が、

ATC(自動列車制御装置)の不具合により冒進、

慌てた運転士が急ブレーキをかけたものの停まりきれず、

車庫線と本線分岐部の分岐器(ポイント)で脱線、

分岐器を壊して

先頭車両が本線上にはみ出して停止しました。

たまたま、京都駅を発車した新大阪行きの『こだま』が

現場付近に差し掛かり、

列車在線を検知した信号システムが停止信号を出して、

『こだま』は急停止。

停止位置は、

脱線した回送列車のわずか400メートル手前。

当時、『こだま』には多くの乗客がおり、

関ヶ原付近の積雪の影響で遅れが出ていて、

ダイヤ回復のためにトップスピードで走行中でした。

すんでのところで衝突は免れましたが、

一歩間違えれば、大惨事になるところでした。

前人未到の高速鉄道であるがゆえに、

設備や車両のどこにどのような影響が出るかは、

さまざまな手法で予測はしたものの、

正直なところは手探りだった、という

心細い話も伝わってきます。

そういった想定外の経験を重ねて、

工夫とルール化の積み重ねを経て、

今安全神話の代表格の鉄道として君臨していますが、

黎明期は、このような苦い経験もあった、

という話でした。