超ひさびさの電子工作!

一般の方はスルーお願いします。

アンプの本格的な製作は、実に4年ぶりです。前回↓

https://ameblo.jp/dabanaka/entry-11900094516.html?frm=theme

断念した、フルバランスアンプへのリベンジです。

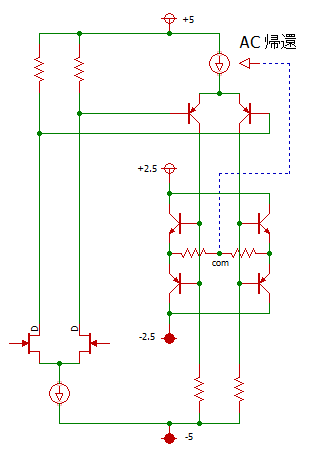

今回の回路は、差動2段です。特徴はバランス出力の中点のコモンモードのエラーを、2段目の定電流回路にAC帰還させるものです。

イメージ回路図

このような構成のアンプが実在するかは知りません(たぶんあるとは思います)。

したがって、成功するかどうかはわかりませんが、長年の構想だったので、レッツトライです。

試作機

電源

電源回路は「通電してみんべ」さんの、ここ

https://ecaps.exblog.jp/21760669/

や

https://ecaps.exblog.jp/23269534/

ここを参考につくりました。

記事では、大容量電解コンデンサーは必要ないとのこと。

半信半疑なので、コンデンサーを取り付けるスペースを一応確保しました。

メインの回路図

この回路のミソはAC帰還なので、AC帰還に関わる箇所のトランジスタは高hfeのBLクラスとしました。

入力部のHPFとバスブースト部。

バスブーストは、0db、3db、5dbの切り替えです。

AKI.DACの出力部は1.65V(L・Rに誤差あり)のオフセット電圧がかかっています。コンデンサでカップリングせずに、微調整が出来る1.65VのGNDをカレントミラーで、つくりました10mA(右側)。

これは、単純にコンデンサーを排除してDCアンプ化をねらうだけではなく、終段のオフセット調整もねらっています。

左側は、AKI.DACのVcomにつなげげるためにつくりました。

さらにAKI.DACのアナログ3.3Vをデジタル部と切り離しました。元電源の取り出しはポリスイッチの前です。先ほどの1.65VGNDの生成は、3.3Vを利用しています。

↑ドリルでもんでC16からのパターンカット。

配線間違いをを修正して、視聴!

まずは、DCが超安定しています。温度ドリフトもほぼ無し。

DC安定は合格です。

そして、しっかり低音がでてます。

「通電してみんべ」さんの電源スゴイ。大容量電解コンデンサーは不用です。

しかし、あまりにも音が不自然・・・妙に硬すぎます。聞き疲れる音です。

AC帰還が駄目なのかと思い、2段目の定電流トランジスタのベースを1500uFで接地しDC帰還のみにしてみますが・・・・どうも方向が違います。

エージングしても改善しません。てかエージング効果が最もある電解コンデンサーがありません。1週間しても改善の兆しはありません。

電源を改善します!

試作機の回路(上)はカレントミラーでレールスプリットした仮想GNDで結合していましたが、やはり電圧を確定させるには、甘い回路です。

一辺をGNDとして一本化します(下)。前回もそうでしたが電源の設計はアンプの重要部分です。

新電源は、TL431を使って帰還型の電源にします。更に左右独立に。

↑写真は一箇所間違ってます(不規則な石の向き)。

これにともないメイン回路で影響を受けるのは、2段目のRLとゲインです。

定数を

RL2を470→180

帰還抵抗を2.7K→2.2k

に変更しました。

おー良くなりました!

ずっとメインで使ってきた前回のアンプ

https://ameblo.jp/dabanaka/entry-11900094516.html?frm=theme

をかなりの部分で超えました。

ただ、やっぱり響きとか繊細さがありません凹。

いずれにしても、昔の人が「アンプの音は電源の音」と言ったのがよくわかります。

あと低音の量感が減りました。

5Vの終段電源のみ帰還なしの元の電源に戻して見ましたが、新型の方が全体的に良かったので、帰還ありの新型を採用しました。

そして、手こずったのがAKI.DACのVcomです。

用意したカレントミラー型の1.65Vをつなぐと駄目になります(それどころか、異常に発熱します)。

C11無しでは、ぺルケさんも書いているようにクロストークに問題が出ます。

http://www.op316.com/tubes/lpcd/crosstalk-issue.htm

最終的に1500uFを付けることとしましたが、このコンデンサーに電気がたまるまで?、立ち上げ時にスピーカー出力に4Vものオフセットがでてしまい、解消するまで2分間ほどかかってしまいます。

タイマーでコンデンサーを充電することも考えましたがそこまでするのもメンドクサイです。

入力インピーダンスをあげる、AKI.DACの負荷を軽く、

FETのソースフォロワで受けるか・・・

そうだ、平ラグで入力系統は交換が可能です。

負荷を軽くとは言ってもやっぱりNFBは高域を考えると10kが限界。

1.5k:10kのNFBに変更してみます。

うーん繊細さは若干良くなったもののリアル感が減った気がします。

やはり違うところに問題があるのではないか?

NFBは良いところ伸ばすために330:1.5kにと逆方向へ低インピーダンス化し、HPFとバスブーストをループ内に入れ込みます。

うん、リアルさは良くなりました。

しかし響きや繊細さはダメダメのままです。

1.5k:10kの高インピーダンス化で少し良くなったという事は・・・・

キタ━(゚∀゚)━!

ついに「癌」をハッケーン!!!

マイナス入力側にカレントミラー型で生成した1.65Vを1000uFでデカップリングしたら、一気に改善しました、へんなモヤモヤが取れました!!!

マイナス入力のインピーダンス下げないといけません。

ここまで来たら大容量コンデンサーでとはいきません。

早速設計。

定電流回路を2段重ねにしたシャント回路と、ダーリントンで2段重ねにした電圧検出回路(3.3k負帰還+コンデンサで安定化)を合わせた定電圧回路。これでもかのコテコテの回路に。

メイン回路より複雑かも・・・

接続。

あー音、「良い」「超良い」です。

もう前回のアンプの音は聞けません。

①贅沢を言えば高域が荒いです。

もう少し優しくならないか?

※各電源を3300pでデカップリングで、だいぶよくなりました。

②立ち上がりに時間がかかる。最初にめさオフセットが出る。

※一発で解決するコンデンサーカップリングに再度挑戦しましたが、一気に生々しさがなくなり、やはり却下。-inの電圧発生部にDCサーボ機能を持たせれば一番良いと思うのですが・・・・メンドイ。

まー課題はあるものの、良くなったのでとりあえず、今回はこれぐらいにして一旦蓋をするとします。

結局、試作機から電源回りはすべて変更しました。メイン回路は微調整との結果になりました。

ケースはタカチの新作。1000円ほどでリーズナブルです。

今回学んだ事

①

定数の変更で音の傾向に変わりはない。回路構成が命。

②

電源の設計は特に大切

③

差動回路の反転入力か非反転入力かは永遠のテーマ。

1つの答えは、差動2段の1段目をダブルにして非反転で受けて2段目で統合する。設計しだいでは前回(非反転)と今回(反転)のいいとこ取りが出来るかも知れません。

④

もう一つの答えは、ソース帰還。

次は差動を捨てて、いわゆる電流帰還アンプに挑戦したいです。

現実のセオリーは差動・非反転なのでしょう。←ある意味の答えとは思うのですが。DIYの醍醐味です。

⑤

見事に大容量コンデンサー無しの本回路(AKI.DACのVcomぐらい)。

トランスが良いとか、真空管が良いとか、、、ヤフオクが沸騰しています。ならばオールドオイルコンデンサーが良いとかなるわけです。

コンデンサー1つをなくすために、複雑な回路を組むのはいかがなものか?。僕は良い音を楽しむ前に、設計を楽しむ人なんだよなー。

けっこう、あたり前な結論でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おまけ

「通電してみんべ」さんの秋月TPA2006キット300円の記事に興味深々なのでつくってみました。

電源は左右独立にしました。

あーの、めっさ良い音でムカつきます(通電してみんべさん、すみません)。

音質的に負けたとは思いたくないけど、コストを考えると完敗です。(高域の優しさは負けました)

2.2cm×1.2cmで300円。

もちろん「通電してみんべ」さんの手間隙をかけたチューンナップの仕方が最高なのですが、が、が、が、、、、、

趣味としてディスクリートアンプに、手間隙かけて、配線を間違えて、一生懸命聞いて分析して。設計しなおして、オリジナルの1品をつくる自己満足に、お金と時間を費やして楽しんでる。

・・・と思わないとやってられへんわ!

などと、感情的になってはいけません

ディスクリート>IC集積回路

の時代に終わりが来ているからこそTO-92がディスコンになるのでしょうか。

しかし、新技術は、旧技術の基礎の上にあるのです。

1.5mmのドリルでC16-C17間をパターンカット

3.3Vの3端子レギュレータ装着。けっこう簡単なAKI.DACの高音質化です。

電源入力リレーなど。