小学校の先生からの質問です。

「君が代」の指揮はどのようにするのですか?

という質問が講習会などで多く寄せられます。

答えは「指揮はしません」ということです。

君が代を歌うか、歌わないかの議論はここでは避けます。

卒業式などの式典での指揮について考えてみましょう。

皆さんはオリンピックやワールドカップ、大相撲などで指揮者を見ながら

君が代を歌ったことがありますか?

国歌は「指揮なしで国旗を見て歌うもの」と考えるのが普通でしょう。

だいたい4分音符と2分音符で構成され、一定のテンポで歌われる「君が代」を指揮

したところで、指揮者が音楽的な表現を加味することをしなくても歌えます。

また「歌えるようにしなければならない」と指導要領にも明記されています。

(指揮については指導要領では触れていません)

それに君が代を壇上で指揮するとなると、指揮者は国旗に背を向けることとなり、

これこそ適切ではないと考えます。

校長先生など、管理職にはそのようにお伝えして、次回からは指揮なしでやってみては、

いかがでしょうか。

司会者(進行役)は、「国歌斉唱。前奏に引き続きご斉唱ください」

または「前奏に引き続きご唱和ください」柔らかい言い方ですと

「前奏につづいてお歌いください」で充分でしょう。

それでも管理職のご理解が得られない場合は、

「君が代は吹奏楽の伴奏に対して指揮はするものの、国歌を歌う人に対して指揮するものではありません。指揮がなくても子どもたちは歌えます。無いほうが神聖さや尊厳を表すことができるのではないでしょうか」と提案してください。

それでも理解が得られず、どうしても指揮することになったら以下のように指揮してください。

君が代は、手の動きは平均運動、等速運動で無表情に、ひたすら4拍子の図形を描きます。

厳かに、顔の表情は変えません。

以上です

校歌の指揮は、表情たっぷりに強弱をつけて、本来の指揮者の役割を果たしてください。

前奏からの入り、ブレスの指示、口パク、強弱をつける、左手を使って表現を補う、

最後の音を閉じる、などなど。

一番大事なのは歌うモチベーションを上げることです。

それより、問題なことは、式典の中で児童の合唱を指揮者なしで歌わせることです。

難しい曲になればなるほど、指揮者は必要です。

指揮がないと歌い手は目のやり場に困ります。当然心もこもらないことが多く、

テンポがどんどん早くなったりして、縦がずれ、その結果陳腐な音楽表現になって

しまうでしょう。

やはり児童は指揮者の先生に視線を向けて、心を込めて歌ったほうが音楽的な

高まりや満足感が得られるものです。

ぜひ子どもたちの前に立って、感動的な合唱に仕上げてください。

主役はあくまで歌う「子どもたち」です。

また、式典などで児童に指揮をさせることは、絶対にやめましょう。

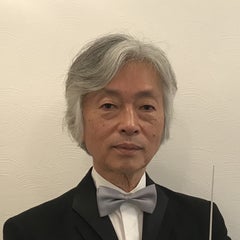

私の「指揮のDVD」でも解説していますが、指揮はそんな生易しいものではありません。

児童が指揮をしても、ただただ図形を描くだけ、歌う側のモチベーションを上げることはできません。

6年間の思い出を胸に、心を込めて感動的に歌うには、人生経験豊かな先生が促し、本番での音楽づくりをしてほしいと願っています。

(音楽集会などでは、子どもに指揮をさせることもあるかもしれません)

子どもが主役だから子どもに指揮をさせなさい、などと言う管理職には、

主役だからこそ、子どもには歌わせたい。指揮者は主役ではない、と言って

先生が指揮をしないと、音楽がまとまらないことを理解してもらいましょう。

ピアノも児童が弾く場合がありますが、これもあまり望ましくありません。

本番になって、緊張してテンポが上がったり、またミスタッチをしたら、その子の苦い思い出になってしまうでしょう。もしかしたら一生の汚点と感じてしまうかもしれません。子どもは主役ですからできるだけ歌わせて、ピアノ伴奏はピアノの上手な先生か、保護者や地域のかたでピアノの堪能なかたに協力してもらうのも良いでしょう。

とても上手な児童にピアノ伴奏をしてもらう場合、充分な練習時間ときめ細かい指導を施してあげてください。テンポや強弱、フィンガリングやペダリングも重要です。

以上、君が代、校歌、合唱曲の指揮について、私の考えていることを記しました。