白州正子さんや多くの文人も

鮎の解禁を待ちわびたという

創業400年「京都平野屋」さんが有名です。

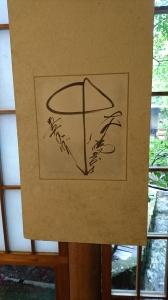

武者小路千家三代の画

一番左が八歳の頃の若宗匠

千宗屋さんの仏画です。

私も茶事で一度

ご一緒させて頂きましたが、

待合から本席の趣向の

読み取り方はほんまにエグい。

まぁ八歳から神童ですわ。

大川橋蔵さん、美空ひばりさん

もともと平野屋さんは

京都火伏の神として知られている愛宕神社の門前町、嵯峨鳥居本にある鮎問屋として

始まりました。

この世木の鮎は世木村、現在の日吉町で

6月1日から9月30日まで、夏のかせぎとして

漁が行われておりました。

投網で一網打尽が早そうですが、

傷がつきますから、ヒッカケ漁や

友釣りなどが主流のようです。

鮎を獲るアユトリさんから、

鮎を運ぶアユモチさんに

引き継いで、

平野屋女将 井上典子さん

中には炭を塗り込め暗くする工夫を

計50~70匹を入れ計27kmを

7時間山道をアユモチ桶に鮎を入れて、

鮎が心地よい様に揺らしながら

鮎を運んだそうです。

平野屋鮎の生簀

貴重な鮎を運ぶのに

かなり熟練を要したようです。

途中2~3Kmごとに新鮮な冷たい水を

鮎桶に補給しながら

慎重に慎重を期して運んだそうです。

そして一日置かれて、

鮎のストレスを取ってから

祇園祭で賑わう

祇園や先斗町の高級料理屋さんで

旬の鮎料理が振舞われたという事です。

平野屋鮎

茶店の菓子「志んこ」も有名。

抹茶、白、ニッキ

茶の湯と同じように、京都に育まれた鮎文化。

茶席に登場する鮎を見かけたときには

ぜひこんな鮎の流れを思い出してみると

さらに楽しくなると思います。

夏の京都に行かれたら

平野屋さんに寄って白州さんを

想うのも乙ですわ。