六本木の国立新美術館で開催されている”メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年”のご紹介の続き。

絵画や美術史に全くの素人が観た、絵画展の勝手な感想です。

”メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年”には、メトロポリタン美術館が所蔵するヨーロッパ絵画約2,500点の中から、名画65点(46点は日本初公開)が展示されている。

ニューヨークのメトロポリタン美術館には数回訪問し、多くの絵に馴染みがあるので、今回の企画展を楽しみにしていた。

今回の展示は三部構成となっている。

65点の珠玉の名画の中から、気になった絵画のご紹介。

一昨夜は第一部”信仰とルネッサンス”について、昨夜は第二部”絶対主義と啓蒙主義の時代”について記したので、今夜は第三部”革命と人々のための芸術”について。

第三部では、市民社会の発展を背景として絵画に数々の革新をもたらした19世紀の名画、18点が展示されている。

ロマン主義、写実主義、そして印象派、ポスト印象派の絵は好きなので、楽しみなコーナーだ。

あまりに有名な絵が並ぶので、説明は省略した方が良さそうだ。

まず目に飛び込んできたのは、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの「ヴェネツィア、サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂の前廊から望む」。

イギリスのロマン主義を代表する風景画家のターナーの絵は本当に美しい。

家に飾っておきたくなる絵だ。

次に目を引くのは、写実主義のギュスターヴ・クールベ。

「漁船」は存在感がある。

日本初公開の絵だ。

その隣には「水浴する若い女性」。

こちらも日本初公開。

クールベは裸婦像も多く描いているが、この絵では女性の肉のたるみやセルライトまで精緻に描かれている。

でもこの絵を観ていると、裸婦像は正確に写実すればよいというものではなく、やはりロマンが必要だと感じてしまう。

因みにクールベの「世界の起源」(ここで絵を掲載するのは公序良俗に反すると思われる)は女性の下半身を描いた作品で、19世紀で最も猥褻な絵と称されている。

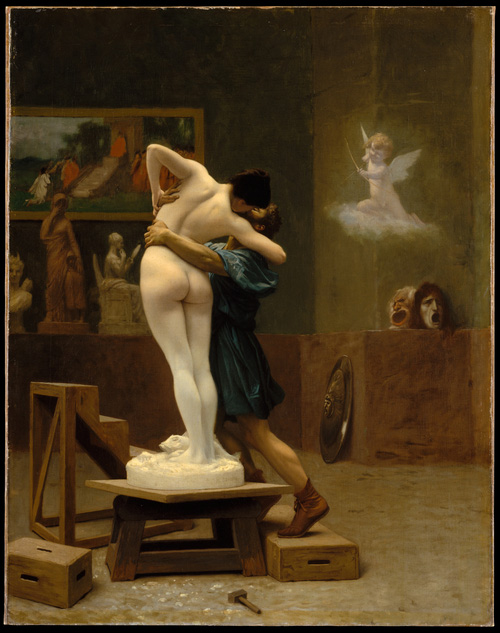

ハッとする瞬間の美しさを持っているのは、ジャン=レオン・ジェロームの「ピュグマリオンとガラテア」。

ジャン=レオン・ジェロームは19世紀後半のアカデミズム絵画を主導した人物。

自分が製作した彫刻に恋焦がれたキプロス王、ピュグマリオンの願いを聞き入れ、ヴィーナスが女性像に命を吹き込み、大理石から人間に変容する瞬間が美しく描かれている。

上半身は生身の人間になっているが、脚はまだ大理石のままのガラテアをピュグマリオンが情熱的に抱き留め、キスをしている姿だ。

この絵はロマンがあり好きだ。

このあとは、カミーユ・コローの「遠くに塔のある川の風景」、オノレ・ドーミエの「三等客車」、フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテスの「ホセ・コスタ・イ・ボネルス、通称ペピート(1970年没)」、エトゥアール・マネの「剣を持つ少年」と続く。

次に登場するのは、オーギュスト・ルノワールの「海辺にて」。

この絵は日本初公開。

ルノワールの絵があると心が和む。

同じくルノワールの「ヒナギクを持つ少女」。

とても有名な絵だ。

この絵を観ると、あどけない顔は可愛いが、少女にしては胸が大きいと思うのは私だけだろうか。

ルノワールと同じく19世紀後半に活躍したフランスの画家、シャルル・シャプランの「A Song Silenced」のほうが少女らしい。

この絵も好きだ。

実物は広尾のフレンチ、『レストランひらまつ レゼルヴ』で観ることができる。

コロナ前の最後のフランス旅行では、オルセー美術館でルノワールを始め、ゴーギャン、ゴッホなど多くの名画を観ることが出来た。

次は何時になったら海外に安心して行けるのだろうか。

オルセー美術館の記事はこちら。

クロード・モネの「木馬に乗るジャン・モネ」に続いて展示されているのは、エドガー・ドガの「踊り子たち、ピンクと緑」。

印象派のドガが描く踊り子はあまりに有名。

動きの中の一場面を切り取り描く手法には浮世絵の影響が見て取れる。

この絵を描いた頃はドガの視力は著しく衰えていたそうだが、作品の躍動感や色彩にはそれを感じさせないものがある。

ポール・ゴーギャンの「タヒチの風景」に続き、フィンセント・ファン・ゴッホの「花咲く果樹園」。

パリから南仏アルルに移り住んだゴッホは、果樹園の絵を多く描いている。

昨年の秋にゴッホ展を観たばかりなので、ゴッホの作品の変遷はまだ頭に入っている。

ゴッホ展の記事はこちら。

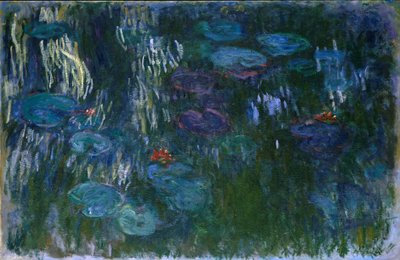

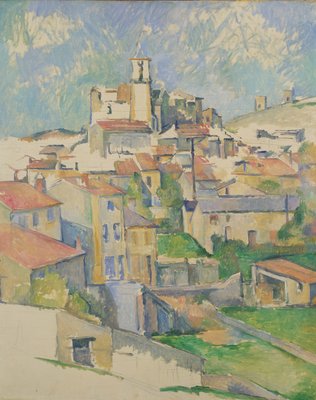

ポール・セザンヌの「ガルダンヌ」。

南仏のガルダンヌ村を描いた絵には、絵の具を塗っていない下地がそのまま残った部分があり、それが空の青、屋根の赤、樹々の緑を一層引き立てる役割を果たしている。

これも好きな絵だ。