○ amazarashi『1.0』

〈時間は平等と言いますが、

平等ほど残酷なものは

ないですね 〉

◇論壇誌『中央公論』2024年4月号

【このマンガもすごい!】

(p.198~199)

紹介:『 バンオウ -盤王- 』

綿引智也(原作)、春夏冬画楽(作画)/ジャンプ コミックス(集英社)

(↑数話分無料!)

評者:三木那由他(みきなゆた、言語哲学)

吸血鬼が将棋にのめり込んだら? そんな風変わりな設定で物語が展開するのが、本作『バンオウ -盤王-』だ。主人公は約550歳の吸血鬼である月山元(つきやまはじめ)。長すぎる人生に退屈しきっていた月山は、300年前にたまたま将棋に出会い、以来その魅力に取りつかれている。

(~中略~)

月山はもともと将棋の天才ではなく、将棋を知ったばかりのころには対局をしても負けることが多かった。けれど人間と違い、尽きることのない時間がある。眠る必要のない夜に研究を重ね、負けては反省を繰り返し、少しずつ上達してはさらに強い相手と出会い、といった日々を300年にわたって過ごし、その経験の量が月山を強者にした。吸血鬼の時間を生きるからこその強さが、本作では何度も語られる。

・・・・。

時間が平等じゃないッ!!

嗚呼、こんな理不尽な格差もこの世には存在するのか・・っ!

(↑この物語はあくまでフィクションです。)

そりゃあ、有限者である人間と不老不死の吸血鬼の間には埋められない絶対的な差があるでしょうよ。半永久的な生命を持つことができれば、たとえ生来の素質・才能が貧弱であっても、漸進的に訓練と経験を積み重ねてほぼ際限なく上達していくこともできる。

忍び寄る退屈と孤独、生活上のちょっとした不便にさえ耐えられれば、これ以上ない求道の至福を味わえるのだ。

だがしかし。

評者、三木那由他はこのように続ける↓。

◇(前掲文続き)

他方で、人間と同じ時間を生きていないがゆえに、月山はこれまで目立つことを避けて生きてきた。将棋教室を救いたい一心で竜王戦に挑んではいるが、長く大っぴらに活動するわけにはいかないから、月山にとっては竜王戦が一流の棋士と対局できる最初で最後の機会だ。人間と同じように将来を思い描くことも、「次に対局するときには」と無邪気に語ることもできない。

月山の姿が、私にはこの社会の「普通」を生きられない人々に重なって見える。社会的マイノリティであったり、不登校経験者であったり、障害や疾患を抱えていたりして、ほかのひとと同じ日々を、同じ時間を生きていない人間がこの社会には現に存在している。だから、月山が人間には必要のない工夫をしながら戦い続け、一局一局に喜びを見出す様子が、切なくも愛おしい。

(引用終わり)

物質世界を測る基準としての「時間」。アインシュタイン「相対性理論」を持ち出しでもしない限りは、誰にでも平等に訪れる変化の尺度。

しかし、ある人にとっては充実した凝縮された時間。1分も無駄にすることなく与えられた一日を使い切り、目に見える成果と精神の高揚を得て、深い充足感とともに日々を過ごす。

また一方、ある人にとっては耐えがたい空疎な時間。周りの人と同じ時を生きながら、不遇をかこって自堕落な生活を送り、或いは想定外のアクシデントによって長い停滞を余儀なくされる。

そのいずれにも等しく同じ時間が流れる。

どんなに充実していたって逆にどんなに空疎だって、止まることなく累積的に時は過ぎ、やがて収支決算をしなければならない瞬間が訪れる。

生まれや育ち、成り行きや偶発的出来事によっても、人生の歩みは大きく左右される。真っ当に生きられないのは自己責任か、人間の価値は努力と貢献の数によってのみ量られるのか?

◇ amazarashi『クリスマス』

〈小さな雪の粒も

積み重なれば

景色を変えるのは

不思議ですね

どうしようもない日も

積み重なれば

年月となるのは

残酷ですね 〉

○「普通」とは少し違った時間を生きること、の数例。それが絶望に転じるケースは減った方が良い、それが希望に繋がるシーンは増えた方が良い。

というわけで、「時間の流れが異なる」「普通とはやや異なる世界を生きている」と聞いて思い浮かんだ本をいくつか挙げてみる。

◇『発達障害者は〈擬態〉する 抑圧と生存戦略のカモフラージュ』

横道誠(翻訳家・発達障害当事者) 明石書店 2024年

◇朝日新聞デジタル「好書好日:じんぶん堂」内

『発達障害者は〈擬態〉する』書評

評者:向坂くじら(さきさかくじら、詩人)

同書「はじめに」を引用:

自閉症スペクトラム症者の場合は、そもそも第一次的な体験世界、つまり感覚や認知のあり方という点で定型発達者と大きなズレがある

向坂くじらの評から:

世界を共有していないかもしれない読み手へ

発達障害を持つ人が、その特性を隠して発達障害を持っていないかのように=定型発達者のように振る舞いカモフラージュすることを、発達界隈では「擬態」と呼ぶと。

周囲から浮いてしまうような言動を控えたり、一般的と考えられる行動様式を模倣習得したり。あるいは社会が求める標準に無理して自分を合わせ、過剰な抑圧に疲弊して二次的に適応障害を起こすことも。

近頃聞くようになった「ニューロダイバーシティー(神経学的多様性)」の語が示すのは、そもそも私たち人間の一人一人が異なる神経体系・体験世界を持つがゆえに、その多様性に基づく柔軟な社会モデルの構築を求めるという新しい考え方である。

「誰もが同じ世界を生き、誰もが同じ感覚を共有している」との一元的な認識を疑い、個別の体験世界を尊重し、標準・定型に合わせようとする事で生じる体の無理と心の抑圧を減じる方向へ。

この観点に立てば、「みんないっしょがいい」「普通の人ならこうする、こう考える」「模範的な進路コース」など、これまで自明とされてきた定型発達者基準の価値観がひっくり返る。

しかし社会を漸進的に改良していくためにはその価値観の動揺こそが必要で、専門家による当事者研究、あるいは一般の当事者自身が語る体験世界の話は、価値観の変容を促す最初の大きな一歩になるか。

◇本田秀夫(精神科医・発達医学)

『知的障害と発達障害の子どもたち』ソフトバンク新書 2024年

発達障害についてメディアで発信を続けている本田秀夫先生の近著。

本作では発達障害と近接することもある知的障害の情報を取り上げ、「ゆっくり」と「早く」という2つのテーマを掲げて知的障害の人に対する理解と支援の要諦を簡明に伝えている。

えっ、何が「ゆっくり」で何が「早く」かって? この矛盾する2つのテーマの中身は、詳しくは上置した出版社サイトを見てもらえれば分かります、っていうか買ってでも立ち読みでも図書館とかでもいいから本書を全部読め。

おっと、ちょっくら荒ぶってしまいましたが、語気が荒くなるぐらい画期的な好著なもんで、つい。

発達障害については一般書から専門誌、ネット記事やコミックエッセイなどでここ20年ほどの間にかなり知見が広まってきましたが。

反面、知的障害に関してはその影に隠れる形になってやや周知が遅れているように感じる。その間にも医学・福祉・教育分野の研究と実践で考え方自体は数段進歩しているのに、これはもったいない。

特に定型的な発達と知的障害との間、「軽度知的障害」と「境界知能」の人たちへの支援については、最近になってやっと認知が始まったという印象。関連書籍についても発行点数が充実しているとは言えないと思う。

そこで本田先生の本書、軽度知的障害と境界知能の人たちの主に児童・学生期の成長発達に潜在する課題にも目配せして支援の基本方針を示している。

ゴリゴリの専門書と現場の実践の間の隔たりを埋める、格好の入門書であると思う。

◇『ケッペキゲーマー』あまの

完結、ビッグコミックスペリオール コミックス(小学館)

極度の潔癖症のためずっと引きこもりだった少年は、ある日一人の少女と出会い、eスポーツの存在を知る。身体的接触の少ないゲームの世界でなら生きられるかもしれない、その出会いは少年の運命を変えるか・・・?

第1話、ひきこもる主人公の少年のぐるぐる回る脳内思考の描写が圧巻。身体はほとんど動かしてないのに頭の中は過剰な反芻思考と置いてきぼりの焦燥、行動への意欲と決断の留保との間で揺れる心理的葛藤で目一杯で。そりゃ何もしてなくても疲れるだろうと。

不登校や引きこもりの人の多くとその家族は、それを経験したことのない人々が想像すらできないような、過酷な脳内時間を生きているのかもしれない。

◇「致知主版社」Web記事

「絶望シリーズ」(←勝手に命名)の著書がある作家の頭木弘樹(かしらぎひろき)さん。

大学生の時に難病を突如発症し、13年に及ぶ壮絶な闘病生活を続けた。青春期のほとんどを絶望の中で過ごした頭木さんが、再び起き上がる力を得たのは古今東西の古典・名作からであった。

近代文豪の文学作品などに見られる、結核や他の難治性疾患の患者が主人公や主要人物として登場する物語。

結核などは健康な青少年でも発症し、最悪では死も覚悟しながら根気よく治療・養生を続け、ひとたび治癒しても再発のリスクが常につきまとう難病であった。

病魔に冒されるとそれまでの日常は一変し、思い描いていた夢や希望を諦めざるを得ないこともある、やむにやまれぬ人生設計の変更を余儀なくされる。そんな病者の心理を出発点として編まれた著作の数々。

「当たり前の生活」から遠く離れた生き方を辿らざるをえなかった、それゆえの独特の視点、思考の道筋が脳を揺さぶる。

◇『絶望名人カフカの人生論』頭木弘樹(編訳)新潮文庫

◇『絶望名言(文庫版)』飛鳥新社

○再び〈時間は平等と言いますが、平等ほど残酷なものはないですね〉

平等に与えられているものだからこそ、それを上手く活かせた者は人生の勝者に、反対に活かせなかった者は自己責任論においては敗者・落伍者に。

なんて残酷な「時間」の物差し。

福祉や介護の観点から言えばこの流れる時間の不平等、人によっての格差はあまり大きくない方が良いし、不遇に苦しむ時間はできれば少ない方が良い。

それが独自性、ユニークな個性に結びつく可能性もない訳じゃない、それでも現実的にはあんまり不均衡になるようなら、何らかの補助や介入は必要だろうなと。

◇『バガボンド』③巻 井上雄彦

モーニングコミックス(講談社)

( 腕利きが集う京の吉岡道場に、単身道場破りに入った宮本武蔵。門主の弟・吉岡伝七郎との立ち会いで深傷を負い窮地に陥る。しかし伝七郎も手負いで、折からの火事にも妨げられてその場は痛み分けとし、一年後の再戦を約して武蔵が退くのを見逃した。)

武蔵:

「時間を・・くれるというのか、俺に・・・。」

伝七郎:

「時間は誰にも平等だ。俺にも。」

( しかしその後の一年間で多くの出会いと死線を経た武蔵の剣は飛躍的な進歩を遂げ、反対に伝七郎の腕は伸び悩む。そして一年後、京で再び対峙した両者の明暗は大きく分かたれたのだった・・・。)

時間は平等と言いますが、平等ほど残酷なものはないですねホントに・・・。

あと時間だけじゃなく場所や機会、人生の重要なTPOについても、体験格差や不平等の垣根が社会上のあらゆる場面に横たわっている。それを着々と均していく取り組みは、21世紀中に大きく前進したい宿題であるだろう。

その一つ、これも最近耳にすることが増えた「体験機会の不平等/体験格差の不公平」。

少し前から国内レジャーやインバウンド消費の分野で「モノ(商品)消費からコト(体験)消費へ」、なんて経済標語が飛び交ってますが。物質的なモノを買ってその場限りの欲求を満たすのではなく、後々まで記憶に残る感動を求めたり有意義な時間を過ごすことを目指す、コト体験が重視されるようになった。

物質至上主義から半歩抜け出して自分なりの精神の充足を図る、これはこれで面白い価値観の変化ではあります。

しかし反面、そのコト体験の総量が少なくなりがちな人たちにおいては、体験を通しての心理的充足や成長の機会などをやむなく逃してしまうことが多いのではないか、と。

◇『体験格差』今井悠介

講談社現代新書 2024年

◇「gooddo」〖 子どもの「体験格差」とは?〗

いろんなケースがあるでしょう。幼少期から病気がちな人、不登校やひきこもりの経験者、身体障害や発達障害や知的障害がある人。また家庭環境の悪化や家計の苦しさから学齢期の体験や進路選択の幅を大きく狭められた人、人間関係の悩みや心の繊細さから集団生活に馴染めない人。災害に遭遇してそれまでの生活から離れざるをえなかった人。

そのような種々の理由からさまざまな体験の機会を奪われてきた人たちの存在に、徐々に日が当たるようになってきた。そしてその不平等・不公平の解消に向けての取り組みも、小さな所からではあるが着実に始まっている。

◇日経新聞 2024.4.24(水)朝刊

40面「文化」

〖 ミュージアム より包摂的に 〗

〖「排除」される人々 作品で問う 〗 (執筆:赤塚佳彦)

ミュージアムで多様な人たちを受け入れる動きが広がっている。身体的な障害にとどまらない。乳幼児連れ、引きこもり、発達障害など、これまで来館者としては見過ごされがちな事情を抱えた人々に目を向ける。

「作品を展示する位置を車椅子/子ども目線にする」「乳幼児向けの託児室を設ける」

国立西洋美術館(東京・台東)で開催中の展覧会「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」では、アーティスト田中功起が美術展への提言を作品「いくつかの提案 美術館のインフラストラクチャー」として問うている。

「公共の場所である美術館が、誰を排除してきたのか考えてみたかった」と田中は言う。提案という形をとった作品はその内容通り、子どもや車椅子の人たちの目線と同じ高さに設置したパネルに書かれている。

自身も数年前に子どもが生まれた。「目が離せないので、短いテキストも読めない。乳幼児を抱えた親は美術館の想定する来場者に含まれていないと痛感した」という。

今展では田中の提案に応答して、日時限定で託児サービスを実施。田中は「提言はこの展覧会だけに向けられたものではない。ミュージアムに行くことが特権的なものになってはいけない」と語る。

「博物館は一般に公開され、誰もが利用でき、包摂的であって、多様性と持続可能性を育む」。

2022年ICOM(国際博物館会議)のプラハ会議で博物館の定義がこう採択された。多様な人を受け入れる重要さは増しているが、その範囲がどこまで及ぶのかは想像力に委ねられる。

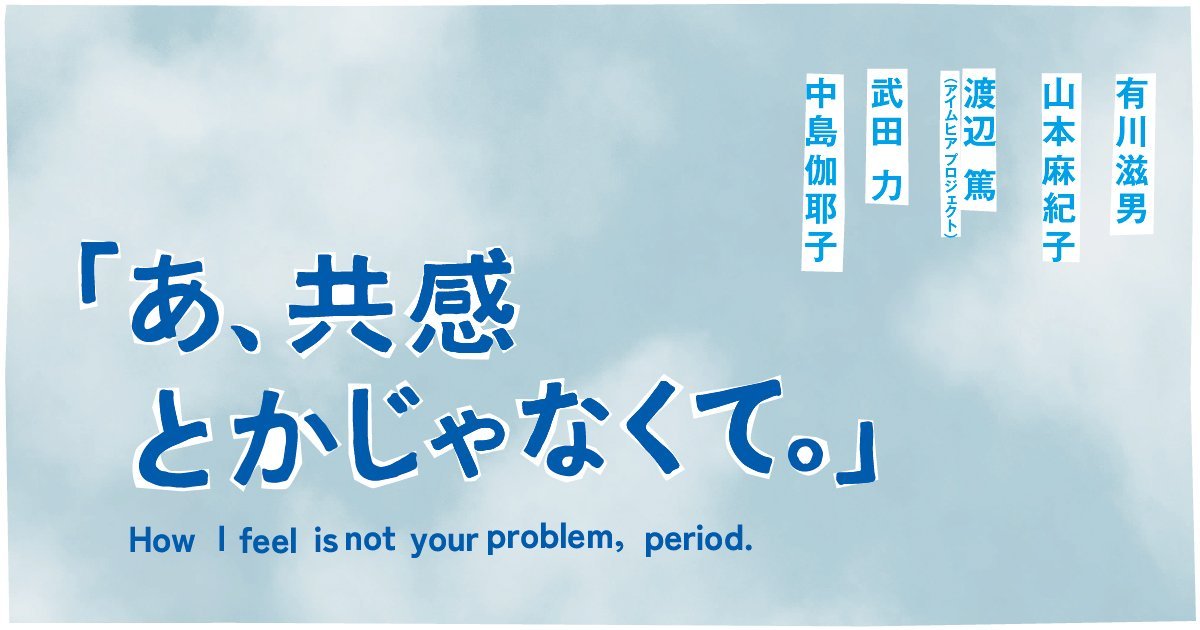

2023年7~11月に東京都現代美術館(東京・江東)で開催された「あ、共感とかじゃなくて。」展では、ひきこもりの人や生きづらさをかかえた人らを対象にしたツアーが行われた。自らもひきこもりの経験があり、このテーマに長年取り組むアーティストの渡辺篤(アイムヒアプロジェクト)が企画した。

「当事者にとって、社会の中で安心できる場所は少ない。美術館をその一つにしたい」と渡辺は言う。当事者にとって多くの人の目がある美術館に来るハードルは高いため、休館日を利用。多数の参加者があった。「美術館は特別なものではない。接点を生むことで、自分の居場所でもあるんだと感じてもらいたい」。

美術館にとっても気付きが生まれる。渡辺は「いない人について考えることは想像力が必要で難しい。結果、来られる人のためだけの場所になってしまう。来られないリアリティーを知ることが、多様な人を受け入れる下地になる」と指摘する。

近年、ミュージアムでは、手話通訳付きのツアーや視覚障害の人との観賞会など身体的な障害を持つ人たちを受け入れる取り組みが進む。一方で、発達障害や知的障害などがある人たちを対象にしたものはまだ少ない。

国立アートリサーチセンター(東京・千代田)と国立美術館7館は、発達障害の人などに向けた冊子「ソーシャルストーリー」を制作した。訪問前の準備から館内の様子や過ごし方を写真とやさしい日本語で説明する。同センターの鈴木智香子研究員は「発達障害には多様な症状があるが、初めての場所に不安を感じる方が多い。事前に知ることで、多少でも安心感が得られる」と話す。

多くの海外の美術館では、ホームページ上にソーシャルストーリーを掲載。館内で強い光や音を発する場所を示す「センサリーマップ」の作成も進む。鈴木研究員は「来た人を受け入れるのではなく、これからはミュージアムの方から迎えにいくという姿勢が必要」と話す。

(引用終わり)

◇朝日新聞 2023.11.3(金)朝刊

1面連載「折々のことば」

鷲田清一(No.2899)

「共感しないことは相手を嫌うことではなく、新しい視点を手に入れて、そこから対話をするチャンスなのです。」・・東京都現代美術館

【鷲田:評注】

共感は他の人と気持ちを通いあわせること。人への思いやりや優しさはそこから生まれるが、共感を強いられたり、「共感できる」とあっさり言われたりすると、つい抗いたくなる。人はみな違うものだから分かりあえなくてあたりまえだと考えれば、逆に相手をもっと知りたくなる。展覧会「あ、共感とかじゃなくて。」のちらしから。

(引用終わり)

◇「あ、共感とかじゃなくて。」展

(*会期終了)

◇「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展

(会期:~2024年5月12日まで)

○最後にあと一つ、ちょっと前の刊行だけどこれも好著から

◇『発達障害と一緒に大人になった私たち』モンズースー 竹書房 2020年

▼自身も当事者である著者、モンズースーさんの体験談(p.18~19)

そんな人たちから学び、時に叱られ、たくさん失敗しながら。トゲトゲしていた私が(無表情・世の中全部嫌い)、だんだん社会人っぽく矯正されてきた(仕事用に笑顔が作れるように・世の中全部どうでもいい)。

この頃ようやく周囲に合わせた行動や自分にあった「ちょうどいい」を意識するようになるが、「私 変じゃないかな? 普通っぽく見えるかな・・」「勧められた音楽聴かないと、このドラマも勧められたな見てみよう」

自分の感性が信じられなかったので、周囲を観察しネットや本などメディアで情報を集める癖がついた(インテリア、持ち物、マナー、お金)。

でもメディアの「普通」は「平均」より「理想」に近く、私には高すぎる目標になってしまうことも多かった。こんなことできない、やっぱり私はダメなんだ、どうすればいいんだろう。「ちょうどいい」がわからず不安だった。

普通にしようとしてもやっぱり不自然で頑張ってる人って感じだよな・・、でも自分に正直に生きても個性的ぶってるみたいに見られて面倒だしな。だんだん好き嫌いがなくなり何も夢中になれなくなってきた。何してるのかな私・・・。

▼当事者、はいろーどさんの話(p.39)

世の中にはいろいろな人がいる。でも日本は欧米のように他者の価値観を受け入れることに柔軟ではないように思う。この国は「普通」や「常識」に入らない僕には窮屈で生きづらい。

「世の中いろいろな人がいていいんだよ」という考えを持つ人が増えて欲しい。そう思う・・・。

▼当事者、いくさんの話(p.42~44)

・・ん? なんだろう、体が・・重い? と言っても体調が悪い感じはしない、むしろ頭はスッキリしてるというか・・。なんだか世界が静か?

あ! そうかこれが、薬の効果なのかも・・。

私は今「ストラテラ」という薬を飲んでいる。この薬は発達障害のひとつであるADHDの特性、不注意・多動性・衝動性の改善に効果があるとされている。

数ヵ月飲まないと効果が出ないって聞いてたけど、それが効いてきたのかも。わー不思議だな。今までは周囲の声や音が気になったり、頭の中がザワザワして落ち着かなかったけど。今はとっても静か、音は聞こえているのに気にならない。

これなら気が散らず落ち着いて行動できるかも。定型発達の人はこんな世界でずっと生きてるのかな。私ももっと早くこの世界に来られれば・・もしこの世界に生まれていれば・・ちゃんとした道を生きられたのかな・・。

(p.52~53)

料理や掃除は嫌いじゃないのに・・生活がダメになったら学校のこともできなくなったし、何ひとつ上手くいかない・・。みんななんであんなに何もかもスマートにこなせるんだろう、私とは別の生き物みたいだ。

眠たいのも体調が悪いのも世間から見れば甘えだ・・自己管理ができない私が悪い。でも今の私はどうしたらいいのかわからない。私より苦労している人がいることも、私よりも頑張ってる人がいることもわかってる。でも今の私は頑張れない。

私だって本当はちゃんとしたい、人に迷惑かけたくないし、変に思われたくないし、頑張りたいのに。なんで私は頑張れないんだ・・。

・・もういいや、私なんかいない方がいい気がする。(ジャラ、ごくん)

自殺しようとしたけど、死ねなかった。

(p.59)

視野が広がったせいか今まで見えなかったことも見えてきた。たとえば私が思ってたより他人は私のことを気にしていないし、一度 道を踏み外しても生きて行く方法はたくさんあるし、友達はいなくても死にはしない。

あいかわらず人付き合いは得意じゃないし、自分の気持ちをうまく伝えられないけど。私の人生はそこまで最悪ではないようだ。人に誇れるような生き方じゃないけど、私は私が嫌いじゃない。だからこれからも、私は私を生きて行きたい。

▼当事者、まむさんの話(p.109~110)

担当医師:

検査結果ですが、まむさんはADHDで間違いないですね。

まむさん:

やっぱり私は他の人と違ったんだ、だから同じようにできなかったんだ・・。なんでこれまで気づかなかったんだろう、早く気づいていればみんなに迷惑をかけずに済んだのに。私がちゃんと自分を管理・・

担当医師:

しかし今まで周囲も自分自身も気づかないとはすごいですね。発達障害の方が周囲と同じことをするのは、見た目ではわかりづらいのですが簡単じゃありません。自覚はないかもしれませんが、まむさんは今まで他の方より大変努力されてきたはずです。

まむさん:

え? そうなの・・?

じゃあ努力が足りなかったんじゃなかったってこと? なんだ・・私・・ちゃんと頑張ってたんだ・・!

自分は他の人と違い、頑張ってもできないことがあるのだと証明された。でも同時に、私が頑張ってきたことも証明されたような気がして、そうしたらなんだか安心し、号泣してしまった。

▼当事者、よしこさんの話(p.172)

そうだ、私も「困ってた子」なんだ。何をやってもうまくいかなくて、誰もわかってくれなくて。がんばってもできなくて、どこをがんばればいいのかわからなくて・・。

ずっと誰かにわかってほしかったんだ・・。

理解してくれる人がいるとこんなに安心できるんだ。クラスの子たちを見ると教師の存在は子どもたちの成長に大きく影響してる。私も幼い頃からこんな先生に出会えてたら・・。

でももう子どもの頃をやり直すことはできない。だけど私も発達障害の子を支援する教師にはなれるかもしれない。私と同じような子たちの力になりたい。

きっとこれが私のできること。特別支援教育が私の生きる道だ・・!

▼【好きって大事】(p.40)

いただいたエピソードでは半数の人が二次障害を経験し、生きづらいと感じていました。そんな中、生きる希望を趣味に見つけている方も。「この作品が完結するまで死ねない!」

モンズースーさん:私も昔どん底に落ちた時、死ねない理由は家族だったけど、生きる糧は趣味だったかも。

(引用終わり)

◇ amazarashi『1.0』

〈それでもしがみ付く光を

生きてく為の言い訳を

死んではいけない理由を

悲しむ家族の顔とか

掴みたかった憧れとか

希望と呼べる微かなもの

見つかりますように

見つかりますように 〉