いや本当にだから

この時期には何故だか、

至極強力なアルバムが

続々と登場してきていて、

本作もその中に数えて

然るべき一枚だったことは

断言して間違いがない。

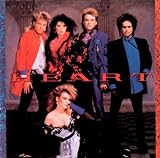

Heart/Heart

¥930

Amazon.co.jp

彼ら、というか彼女たちの

実に8枚目にして

キャリア初となったいわゆる

セルフ・クレジットの一枚が

85年発表のこの作品である。

時期的に当然ながら僕自身も

このアルバムから入っている。

ちなみにこのハートは

上のジャケットからもうすでに

十分明らかかも知れないが、

アンとナンシーという

ウィルソン姉妹の二人を

メイン・ヴォーカルと

リード・ギターとに擁した

男女混成とはいえども、

ほぼ女性を前面に

押し出してきた編成だったので、

やっぱり彼女たちという

いい方の方がしっくりくる。

そういう訳で本テキストでは

そちらの表現を採用している次第。

さて、アーティスト名を

アルバム・タイトルとして

掲げてくるということは、

とにかくまずは名前から

売り込もうという意図が、

決してなくはないはずなので、

大概はそのバンドなり

アーティストなりのデビュー作に

用いられてくるのが通例である。

考えてみれば

あのマドンナ(♯141)でさえ

この例から漏れてはいないし、

それどころか

DD(♯10他)もカーズ(♯139)も

実はそういう形で登場している。

ちなみに僕も

パッツィー(♯104)なるシンガーを

担当した際には、

オリジナルのアルバム・タイトルが

実はちゃんとあったにもかかわらず、

邦題はこの手法に従ったものである。

本人が知ったら、

ひょっとして怒るかも

知れないなあとは、

実は今になっても

ちょっとだけ思ってはいる。

まあもう十分時効だと思うが。

さて、ところがこの時のハートは

作品枚数からも明らかなように

デビューしてすでに10年目、

中堅からベテランの域に

いよいよ差し掛かろうかという

ポジションにいたのである。

しかもこれは今回リサーチして

初めて知ったのだけれど、

そもそもの母体となったアーミーなる

アマチュア・バンドの結成は、

なんと66年の出来事だったというから、

キャリアは相当長かったことになる。

実際一度、デビュー直後の

70年代中盤には

全米でトップ20に入る程の

シングルも散見されて、

最初のブレイク・スルーは

十分に果たしていたといって

かまわないような位置だった。

ところが80年代の初頭に

発表した二枚のアルバムが

商業的に極めて振るわず、

レコード会社との関係も

どことなくぎくしゃくし始めて、

加えて混成バンドならではの

問題とでもいおうか、

メンバー間で成立していた

リレイションシップが

相次いで壊れるといった

事態まで起きてしまっていた。

そんな背景もあってこの時期、

いわば元アーミーから

受け継がれていたラインナップが、

ウィルソン姉妹を

中心とするものへと、

すっかり変貌して

しまったりもした模様。

ちなみに当時僕なんかは

このハートはカナダのバンドだと

ずっと認識していたのだけれど、

事実はハード・ロックを

志向していた初期メンバーが、

活路を求めて同国へと渡り、

そこで現地ローカルの

レーベルとの契約を獲得して、

ハートとしての最初の

デビューを果たしたといった

いうことだったらしい。

デビュー前に

オーディションで採用された、

アンとナンシーとの故郷は

カリフォリニア州なのだそうで、

しかもバンクーバーで

デビューした当初のメンバーは

今や誰も残っていないということだから、

これをカナダのバンドと呼ぶことは

どうやらとても

出来そうにはない様子である。

カナダという国が

当時ハード・ロックに

どれほどの胸襟を

開いていたかは定かではないけれど、

でもなるほど、このハートの

サウンドの根幹には明らかに、

ツェッペリン(♯4)からの

影響が感じられる。

幾度かここでも

ハード・ロックのバンドを

取り上げた際には

同じようなことを

書いているかとも思うのだけれど、

ボン・ジョヴィ以前の米国では、

とりわけこの手のサウンドは、

なかなかメイン・ストリームにまでは

なりきれなかったことは確かであろう。

だから特に70年代の後半という

ビージーズ(♯129)を筆頭にした

ディスコ寄りのサウンドが

シーンを席巻していたあの時期に

まるで違うことを目指すためには、

アンとナンシーまでも含めた、

メンバーの全員が

自国アメリカにいたままでは

ある種の閉塞感を感じざるを

得なかったという可能性も、

決してなくはなかった気もする。

その活路として

見出されたのが、

このカナダという国だったのだろう。

ところでハートのサウンドを

純正のハード・ロックと

呼んでしまうことには、

実は少なくない抵抗がある。

それはこのアルバム

HEARTから連なった三作での、

鍵盤の為らす音色の

圧倒的な存在感の故である。

とにかくなんか、

この時期の楽曲ではどれも、

絶えずシンセが鳴っている。

しかもオルガンというよりは、

チェンバロかあるいは

グロッケンシュピールのような、

金属的な打鍵音が背後にずっと

響いているような感じなのである。

もっとも時にはその正体が、

ハイハットの連打だったり、

あるいはコーラスの効いた

ギターだったりすることも

ままあったりもするのだけれど、

とにかくバッキングの全体が

高音に寄っているが故に、

なんだか全体がキンキンして、

ソリッドなのに

同時にきらびやかなのである。

むしろこの特異な

サウンド・メイキングの中でもなお、

圧倒的な存在感を維持する

ウィルソン姉妹のヴォーカルが

特別だったのだと

あるいはそんなふうに

いえるのかもしれない。

さて、少し話が先走り

し過ぎてしまったようだけれど、

本作発表の85年の当時

バンドはまあそういった感じで、

ある種の苦境に追い込まれていた。

そして契約先を

キャピトル・レコードへと移し、

おそらくはこれでダメならもう

後がないだろうくらいの意気込みで、

時間をかけ作り上げられたのが

この一枚だったという訳である。

このタイトルのチョイスが

その現れであったことは

九分九厘間違いはないはずである。

それくらい、本作に

封じ込められている熱量は高い。

捨て曲はなく、

どの楽曲のポテンシャルも

測りしれないといっていい。

しかしまあ、改めてみても

このジャケットというか、

ここに写っている

メンバーのそれぞれの衣装には

実にものすごいものがある。

まるでベラスケスが描いた

宮廷絵画のような

デザインであり背景である。

誰がコーディネイトして、

いったいどこで、

どれほどの時間をかけて

撮影されたものなのかなんて

思わず知りたくもなってしまうが。

そしてこのアートワークが

実に見事だったなあと

思わず改めて唸ってしまうのは、

このタッチが

とりわけ本作に於いては、

バンドの出す音のイメージと、

決してずれては

いなかったことなのである。

ルネッサンス絵画の

パロディのようなこの写真の中で

メンバーの顔つきや

ヘア・スタイルは明らかに

ハード・ロックのそれである。

繰り返すけれど、

ハートの音の基本はあくまで

ハード・ロックなのである。

それでもこの、

ある種クラシカルな様式美と、

それからソリッドで同時に

ゴージャスでもあるという、

アルバム全体の有していた、

かつての彼ら自身の

過去の作品までを含めて

たぶんまだ、シーンのどこにも

存在していなかったであろう

独特の手触りを

このアートワークが

過不足なく表現していたのである。

たぶん本作は

フィメール・ヴォーカルによる

ハード・ロックというスタイルの

一つの到達を高らかに祝う

ファンファーレだったのだと思う。

いや、今回は些か

筆が走ってしまっているかな。

自分でも多少誉め過ぎかなと

多少思わないでもないのだが、

それでもなお、この一枚の意味は

たぶんそのくらいにまで

いってしまってかまわない

種類のものだったような気がする。

本作がツェッペリンの

蒔いた種子の

一つの結実であることは

胸を張って断言する。

言葉ではとても容易には

表現することのできない、

ハード・ロックという

スタイルの中に潜在していた

神話性と劇場性、そして

それらと共存している多様性。

つまりはツェッペリンを

ツェッペリンたらしめていた

その核みたいな要素を、

ハートはこの一枚でしっかりと、

自分たちのものとすることに

完璧な成功を収めたのだと思う。

まず最初に本作への

市場の注目を集めたのは、

リード・オフ・シングルだった

What about Loveなる曲だった。

これ実は、いってしまえば

割と普通のバラードなのだが、

アン・ウィルソンのヴォーカルと

それから先述のような、

大仰ギリギリのシンセサイザーとが、

本来はシンプルな

ラヴ・ソングである同曲に、

荘厳さとでもいった要素を加味し、

ますはバンドにとって久しぶりの

トップ10ヒットとまでなった。

続いたNeverは勢いそのままに

トップ3目前の4位の位置まで上昇し、

そして三枚目のThese Dreamsが

ついにバンド初の

ナンバー・ワン・ヒットとなって、

かくしてハートはこの年、

その地位を不動のものとしたのである。

しかし、表題にした

Neverはもちろんなのだが、

このThese Dreamsの方も、

掛け値なしの名曲だといっていい。

僕は昔からずっとこの曲の

とりわけ歌詞が

すごく気に入っていて、

当初は小説家志望だったという

ナンシーの手によるものだろうと

勝手に思い込んでもいたのだが、

ところが今回記事にするため

一応改めて確認してみて、

思わず仰天し、

次には心底納得してしまった。

バーニー・トービンといって

すぐおわかりになる方は

相当の洋楽通だと思うのだが、

この曲のリリクスは、

なんと彼が書いていたのである。

何を隠そうこの

バーニーなる人物は、

あのエルトン・ジョン(♯5)の曲の

ほとんどの歌詞を

手がけている方だったりする。

だからYour Songも

Candle in the Windも

それからTiny Dancerも

言葉はほぼ、彼の手に

よるものだったりするのである。

――いや、確かに上手い訳だわ。

むしろ基本的に

ハード・ロック・サウンドを

志向しているこのバンドの

ナンシーとアンの二人に

このバーニーのリリクスを

歌わせようと思いつき、

ついにはそれを実現した、

当時のキャピトルのスタッフと

それからロン・ネヴィソンなる

本作のプロデューサーとが

すごかったというべきだろう。

もっとも姉妹の方には

外部のソングライターの

いささか過剰な起用には

少なからずの葛藤も

なくはなかった模様なのだが、

これだけのヒットとなれば、

文句はなかったのではないかと思う。

さて、非常にシンプルな

「この夢たち」のタイトル通り、

同曲のサビはこんな感じである。

こういった夢は

目を閉じるとすぐ動き出す

夜の一秒一秒

私は別の人生を生きていく

でも表が寒い時は

夢たちも眠りについてしまう

目が覚めている間私は

どんどんと遠くなっていく――

このなんともいえない浮遊感が

とりわけこのトラックの場合、

メロディーラインはもちろん

ハートサウンドの核を

決して失わないバッキングと

絶妙に一致しているのである。

しかも、上ではサビの部分の

訳出だけに留めたのだが、

この曲のAメロというか

ボディの歌詞がまた、

もう、手放しで賞賛するより

ない出来だったりしたりする。

ライムが巧妙なことは当然として、

mistとかcandleとか

staind glass、

perfume on my wrist、

あるいは針のない時計なんて

効果的で印象的な

単語や表現の数々が、

リズムを乱すことなど一切なしに、

次々と繰り出されてくるし、

さらに後半になって

Freedom is a Kissなんて

ラインが出てきてしまうと、

どうしてこんな文章が

書けてしまったのだろうと、

仕事柄、有り体にいえば

軽くどころではなく

嫉妬に駆られたりもしてしまう。

中でも僕が、本当にこれは、

素晴らしいよなあと思うのは

以下のラインである。

And words that have no form

Are falling from my lips――

もうね、敵わないです。

装飾的な表現が

ほとんどないのに、

その意味するところは

実に持って重層的で、

幻想的でさえあってしまう。

このメロディーと歌詞の

絶妙な呼応は、

ツェッペリンよりはむしろ

中期のビートルズの傑作群にも、

十分比肩するのではなかろうか。

で、まあこれだけ

These Dreamsを

持ち上げておいた上でなお、

僕にとってのこのハートの

個人的なベスト・トラックは、

本当にわずかな鼻の差で

今回の標題の

Neverの方だったのである。

いつ聴いても実に

不思議な手触りの曲である。

ボディはなんだか、

バカラックとか

カーペンターズなんて辺りを

思わせるような、

いわば三分間ポップみたいな

ラインで出来ているし、

サビは割と単純な、

バラードチックな繰り返しなのに、

でもやっぱり根幹のところでは

なんとなくロックしていて、

本当、形容に困るである。

だからこういう形容というか

様々な要素のすべてを

一切合切飲み込んだ上でなお、

きっちりとハード・ロックの

範疇にとどまっているところが

たぶんこのハートのサウンドの

最大の魅力だったのだと思う。

まあこればかりは

実際に聴いていただくしか

結局はないのかもしれない。

最初に軽く触れた

What’s about Loveを含めた

取り上げた計3曲のほか、

本作からはさらに

Nothin’ at Allとそれから

オープニングの

If Looks Could Killとが

シングルとして切られ、

結果としてきっちり計五曲の

ヒットを産んでいるし、

それからもう一つ、

Nobody Homeという曲も

These Dreamsに通じる種類の

ある種幻想的な手触りに

ノスタルジーを巧妙に加味した、

やはりなかなか希有な

トラックに仕上げられている。

今回触れなかった残りの4曲も、

それぞれがアルバム中で

その位置に置かれている

狙いどころが十分にわかるし、

もちろん納得のいく出来である。

だからもう本当に捨て曲なしの、

むしろスゴ過ぎて通しで聴くと、

こちらの緊張の方が、

持たなくなってしまいそうなくらいの、

本当、それくらいの力作だったのである。

その後のハートは

80年代の後半をかけ

BAD ANIMALS、BRIGADEと

このアルバムHEARTの路線を

的確に継承した

二枚のアルバムを発表し、

それぞれに十分という表現では

おつりがくるほどにヒットさせ、

今やロック・シーンの

重鎮といっていい

存在にまでなっている。

そして近年は、

ジョーン・ジェットやあるいは

チープ・トリックなんかと一緒に、

ツアーを回ったりもしているらしい。

もっとも、ウィルソン姉妹以外の

ラインナップは

HEART発表時と比べても、

もうすっかり入れ替わって

しまっている模様なので、

まあだから、今回の

ジャケットの再現は

叶わなくなってこそいるのだが、

それでもフロントの

二人が二人とも

すでに60の大台を過ぎてなお、

タフに活動を続けて

くれているらしいことは、

個人的にもとても喜ばしい。

余談ながらこの

ジョーン・ジェットと

チープ・トリックと一緒ってのは、

僕としてはサウンド的に

非常に納得のいく

組み合わせだったりもする。

なかなか楽しそうな

ステージだなあとは思うのだけれど、

まあ、いける機会も

簡単にあるとも思えないなあ。

さて、では例によって締めの小ネタ。

今回は姉妹二人分。

でもまあたぶんどちらともが

かなり有名な話ではないかと思われる。

まず姉のアンから。

彼女は84年、つまりは

このHEART発表の前年に、

カナダのラヴァーボーイなるバンドの

リード・シンガーだった、

マイク・レノとのデュエットで、

Almost Paradiseという曲を

あの映画『フットルース』の

サントラに提供している。

この人の声を僕が最初に

耳にしたのは

実際にはこのトラックだったはずである。

こちらもまた名バラードなのだが、

本邦でもドラマの主題歌に

起用されてもいたりしたので、

知っている方も多いのではないかと思う。

それからナンシーの方だが、

彼女はここでも一度ならず

僕が名前を出している

映画監督の

キャメロン・クロウと

一時期結婚されていた。

『バニラ・スカイ』や

『エリザベス・タウン』など

クロウの監督作品に

ギターによるインストゥルメンタルの

なかなか雰囲気のある

楽曲を提供していたりもしている。

関係が終わってしまったのは

残念といえば残念ではあるが、

まあそれは外野が

口を出してどうなるものでもないし、

それに上の映像作品が彼女自身の

メロディメイカーとしての

資質を十分に証明する

実績であることは最早揺るがないだろう。

彼女のアコギの使い方は

なかなかに味があるので、

またクロウ監督なり

ほかの方なりの作品で、

名前を見かけたりしないかな、と

ひそかに楽しみにしてもいるのである。