逸してしまうとは思ってもいなかった。

改めてアイルランドの雄、U2である。

まあ確か、PSBの回ほかで名前こそ

何度か出してはいるはずなのだけれど。

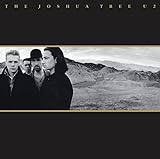

Joshua Tree/U2

¥2,925

Amazon.co.jp

念のためだが彼らのデビューは80年である。

だから本来は僕の守備範囲のど真ん中であるはずなのだが、

当時はそれほど聴き込んだ訳では決してなかった。

率直にいってボノの歌唱とバンドの生み出すサウンドには、

あの頃しげくいわれていた、ニュー・ロマンティックとか、

あるいは第二次ブリティッシュ・インヴェイジョンと

いったような形容がきちんと似合う気が全然しない。

むしろ70年代のロックの手触りの方がよほど色濃い。

そんな気がしてたまらないのである。

多分に個人的なそんな理由で、取り上げるのが

この位置になってしまったという次第である。

さて、彼らのスタイル、とりわけギターのアプローチは、

ベルリン時代のボウイのHeroesという作品が

なければ誕生しなかったのではないかと思う。

透明で、極めて鋭利。空間を無理やりにこじ開けて

立ち現れてくるような印象がある。まさにエッジ。

あるいは斉藤和義さんの『やさしくなりたい』の

あの強烈なイントロを耳にした際、

彼らの音楽を思い出した向きも、

僕らの世代の人のうちには、ひょっとして

少なくなかったのではないかと思う。

あんな感じ。サステインなるエフェクトで

特に高音の残響を異常に引っ張って聴かせてくる。

では、ある種の種明かしというかなんというか。

ロキシー・ミュージックというバンドに、一時期

ブライアン・イーノというギタリストが在籍していて、

ボウイのいわゆるベルリン三部作(HEROESを含む)を

同地でほぼ一緒になって作ったのが彼だった。

もちろんロキシー脱退後の話である。

で、このTHE JOSHUA TREEというアルバムから、

それまでのスティーブ・リリーホワイトに代わり、

このイーノがプロデューサーとして

バンドに関わっているのである。87年の作品である。

だからこのイーノのサウンドメイキングのスタイルが、

ボノという強力なヴォーカリストの魅力を

最大限に引き出すことに成功した、その成果が、

この一枚だったのだろうと思うのである。

前述のように、僕自身80年代前半の時期は、

センスや実力を認めこそすれ、このU2には

それほどディープにはまることはしていなかった。

とりわけTHE JOSHUA TREE以前の作品群というのは

どれもがひどく重く感じられてしまっていた。

PrideやあるいはSunday Bloody Sunday辺りを

ラジオで耳にしてこそいたけれど、アルバムまでは

まあそんなに急いで手を出さなくてもいいかな、

くらいの印象で、少し距離を置いて眺めていた。

ライブで白旗を振り、歌詞に政治的な主張を込めたバンド。

おおよそのところをそんな具合に把握して、

それでわかったつもりになっていた部分が

少なくなくあることは、たぶん否めない。

そしてまた、アイルランドという国家が、

同じ島国でありながら、自分にはやはり

上手く想像することができなかったのだと思う。

地続きの一部が別の国家であること。そして

そこに絶えず、政治的あるいは宗教的な緊張が

孕まれていること。それが消えることはないこと。

そういうのが日常にあること。

そういう鬩ぎ合いの中で、このボノという人は、

そしてバンドの面々は育ってきたのだろうと思う。

だからなんとなく、真正面から向き合うことを

無言で要求してくる種類の音楽というか、

軽く、勉強なりなんなりのBGMとして流すには、

やや敷居が高いような印象を持っていたのである。

ところがそのスタンスを百八十度変えてくれたのが、

このTHE JOSHUA TREEというアルバムだった。

もっとも、軽くなった訳では決してない。むしろ逆で、

歌詞の特徴だったテーマ性みたいなものは

より深くなった印象もある。

神といってしまえばやはり重いが、そういった、

ある種人智を超えたものへ近づく手段としての

音楽というものが、かえって浮き彫りにされている。

上手くいえないけれど、全体にそんな印象がある。

実際冒頭からの三曲には賛美歌に似た手触りすらある。

特に二曲目のI Still Haven’t Found What

I’m Looking Forなるトラックでは、ボノの歌唱や

立ち振る舞いは、ほとんど求道者のようでもある。

事実、映像作品RATTLE AND HUMでは、

ハーレムの教会で黒人の合唱隊を迎え、ほとんど

ゴスペルに近いアレンジで同曲をプレイしもしている。

今回も本当は同曲を取り上げようと思っていたのだが、

曲名が長過ぎてタイトルのところに入りきらないことが

わかったので、こちらになったという次第。

もちろんこちらのWhere the Streets Have No Nameも

疾走感に満ち満ちた相当にいい曲だし、

同時に彼らの初の全米トップワン・ヒットとなった、

With or Without Youも収録されている。

やはり名盤と呼ぶべき一枚なのである。

それにしてもボノという人の雰囲気は

いつ目にしてもどこか独特である。

曲によっては相当攻撃的な言葉を駆使して

シャウトを畳みかけてくるのに、どんな場面でも、

ある種聖人のような佇まいを失うことがない。

荒々しく、かつ清廉で同時に崇高。

そんな感じにしか形容できない。

まったくもって実に不思議な人物である。

さて、トリビアという訳でもないけれど。

U2のカタログを見ていると、

なんというか、邦題というものに関する市場の態度の

時代的な変化が、極めて顕著に現れているようにも思える。

RATTLE AND HUMには『魂の叫び』とつけられている。

意味がリンクしているようには全然見えないが、

作品のアプローチと印象には極めてよく合っている。

だがここら辺りから、もう邦題なるものを

とりわけアルバム・タイトルに採用することに、

たぶん業界全体が躊躇し始めていたんだと思う。

それでもトラックの方はそうもいかなかったらしく、

今回のWhere the Streets~には『約束の地』、

I Still Haven’t Found~の方には『終わりなき旅』と、

それぞれなかなかにかっこいい、しかも

極めて巧妙に内容を圧縮した題名がつけられている。

こういうのこそ、確かにU2っぽいなと思う。

だから近年の作品(といっても共に十年以上前だが)

ALL THAT YOU CAN’T LEAVE BEHINDとか、

HOW TO DISMANTLE ATOMIC BOMB辺りには、

とりわけ前者は、ちょっと意訳した邦題をつけてくれても、

よかったんじゃないかな、なんて思わないでもないのである。

まあHOW TO~の方には『原子爆弾解体新書』などと

大意をまとめた表現が頭につけられてはいたりして、

担当者の苦悩が相当に察せられもするのだけれど。

これはこれで十分にわかります。カッコ悪いなとは

ちっとも思いませんでしたので念のため。

そういう訳で勝手にちょっといってみる。

ALL THAT ~の方ですけれど、

『忘れえぬ徴』なんてどうでしたでしょう。

あれ、思ったより字面がよくないな。

やっぱり本当、邦題って難しいよなあ、と思います。