伊勢神宮に神饌として奉納される「熨斗鰒(のしあわび)」

(大嘗祭でもお供えされますね)

(「あわび」の漢字は一般的には「鮑」や「蚫」ですが、神宮では「鰒」と書くそうです)

その熨斗鰒(のしあわび)作りの地に定められている、鳥羽市

「国崎(くざき)町」。(=もとは国崎神戸(くざきかんべ))

そこで鮑(あわび)を取るのは、もちろん「海女(あま)」の方たちです。

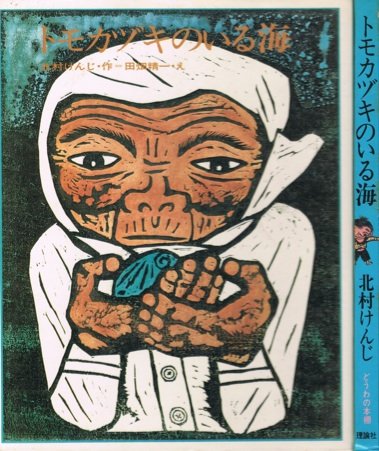

その海女さんに伝わる、とっても興味深い「トモカヅキ」の伝説があります。

「トモカヅキ」とは海に住む妖怪です。

海女が一人で深く潜っていると、他には誰も潜っていないはずなのに、水中でアワビを取るもう一人の海女の姿を見つけます。

その海女は、こちらにアワビを差し出すのです。

この誘いに乗ってを手を伸ばすと、海の底に引きずり込まれてしまいます。

「この時アワビを手に入れたければ、後ろ手にアワビを貰えば良い」という言い伝えがあったので、その通りにした一人の海女がいました。

しかしトモカヅキに蚊帳のようなものを被せられたため、慌ててこれを鑿(ノミ)で破って逃げた・・という話もあるようです。

そしてこのトモカヅキ、なんと遭遇した人にそっくり なんだそうです!!

トモカヅキに遭った海女はそれ以降、恐怖のあまり海に潜れなくなるほどでした。

そのため海女さんは、海から無事に帰って来られるように、

「セーマン・ドーマン」の魔除けをつけます。

この図柄(五芒星と九字紋)を描いた衣服や手ぬぐいを身につけ、お守りにするのです。

また、福井県の安島(現在の坂井市)にもこのトモカヅキに似た

「海海女(うみあま)」という伝説があります。

「海海女(うみあま)」は、後ろ鉢巻き姿の妖怪です。

海海女(うみあま)は、一人で潜る時にだけ現れ、大勢で潜っても見ることはありません。

そしてこの妖怪は、自分が潜ると浮かび、自分が浮かぶと潜るため、はっきりと姿を見ることができないといわれます。

これらの話で気になるのは「自分とそっくりの人」

そして・・

「自分が潜ればその人は浮かび、自分が浮かべば潜る」

というところ・・

まるで、鏡映しの反転した世界のような・・??

古代エジプトの神殿に描かれた「星」が、実は「ヒトデ」を描いたものだったように、この世界は「鏡映しの世界」であり、わたしたちは「映った世界を見ている」・・

ということを表しているかのような・・?

その話はこちら

↓

上にあるものは、実際には下にあり、それが映っているだけ・・?

天と地。 空と海。 「星」は「ヒトデ」???

海が鏡写しに空に映っている??

「トモカヅキ」や「海海女(うみあま)」の伝説は、実はそんなことを表しているのかもしれませんね・・?? ( ・∇・)

やっぱりここは「鏡の国」?

↓