健康に良い食材や栄養素の知識は、私たちが健康的な生活を送るために必要不可欠なものです。

健康に良い食材や栄養素を摂取することで、私たちは免疫力を高め、病気やストレスに対する耐性を向上させ、心身ともに健康を維持することができます。

そこで今回は、健康に良い食材や栄養素の知識について、少し解説していきます。

主要な栄養素や、その代表的な食材、効果的な摂取方法などを紹介していきます。

主要な栄養素と代表的な食材

水溶性ビタミンと脂溶性ビタミン

ビタミンは、体内で合成できないため、食事から摂取する必要があります。

ビタミンには、水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンの2種類があります。

1. 水溶性ビタミン

水溶性ビタミンには、ビタミンCやビタミンB群などがあります。

水に溶けやすいため、摂り過ぎた場合でも尿として排出されます。

代表的な食材としては、オレンジ、レモン、トマト、ブロッコリー、にんじん、さつまいも、大豆などが挙げられます。

2. 脂溶性ビタミン

脂溶性ビタミンには、ビタミンA、D、E、Kなどがあります。

脂肪と一緒に摂取することで吸収されます。

過剰摂取すると蓄積され、健康被害を引き起こす場合があるため、適量に注意が必要です。

代表的な食材としては、レバー、にんじん、スイートポテト、アーモンド、ブロッコリー、ほうれん草、トマトなどが挙げられます。

ビタミン類

ビタミンは、私たちの健康に欠かせない栄養素の一つです。

ビタミンには、A、B、C、D、E、Kなど多種多様な種類があり、それぞれ異なる役割を担っています。

ビタミンが不足すると、免疫力の低下や貧血、皮膚トラブル、目の疲れなどの症状があげられます。

1-1. ビタミンA

ビタミンAは、目の健康維持や免疫力の強化に必要な栄養素です。

代表的な食材としては、にんじん、かぼちゃ、モロヘイヤ、レバー、卵黄などが挙げられます。

ビタミンAは脂溶性ビタミンであるため、油と一緒に摂取することで、より効果的に吸収されます。

1-2. ビタミンB群

ビタミンB群は、私たちの身体のエネルギー代謝や神経機能の維持に必要な栄養素です。

代表的な食材としては、豚肉、鶏肉、牛肉、サバ、卵、納豆、豆腐、ひじきなどが挙げられます。

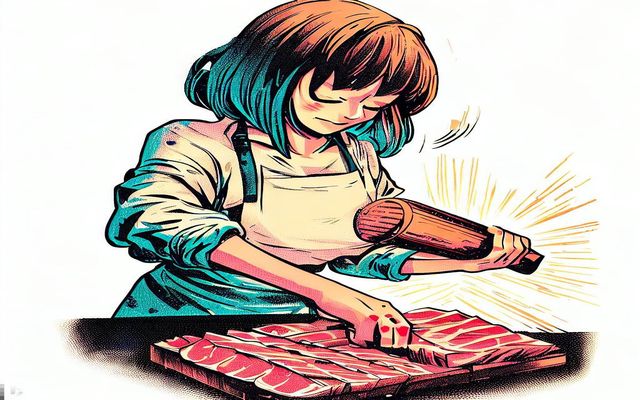

ビタミンB群は水溶性ビタミンであるため、加熱調理による減少を抑えるために、短時間の加熱調理がおすすめです。

1-3. ビタミンC

ビタミンCは、免疫力の強化やコラーゲンの生成に必要な栄養素です。

代表的な食材としては、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、イチゴ、キウイフルーツ、トマト、ピーマン、ブロッコリーなどが挙げられます。

ビタミンCは水溶性ビタミンであるため、加熱による減少を抑えるために、加熱調理を行う場合は短時間にするか、生で摂取することがおすすめです。

1-4. ビタミンD

ビタミンDは、カルシウムの吸収や骨の健康維持に必要な栄養素です。

代表的な食材としては、鮭、マグロ、牛乳、チーズ、卵黄などが挙げられます。

ビタミンDは、紫外線を浴びることで皮膚から合成されるため、日光浴をすることも効果的です。

1-5. ビタミンE

ビタミンEは、細胞の老化を防止する抗酸化作用があり、肌や粘膜の健康維持に必要な栄養素です。

代表的な食材としては、アーモンド、ピーナッツ、アボカド、オリーブオイル、ひまわり油、トマトなどが挙げられます。

1-6. ビタミンK

ビタミンKは、血液の凝固に必要な栄養素であり、骨の健康維持にも関与しています。

代表的な食材としては、ほうれん草、ブロッコリー、レタス、キャベツ、納豆などが挙げられます。

ミネラル

ミネラルは、骨や歯、筋肉、神経、免疫系などの機能維持に必要な栄養素です。

ミネラルには、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、セレンなどがあります。

2-1. カルシウム

カルシウムは、骨や歯の形成や神経・筋肉の正常な機能を維持するために必要な栄養素です。

代表的な食材としては、牛乳、チーズ、ヨーグルト、豆腐乳、かつお節などが挙げられます。

カルシウムを多く含む食材は、加熱調理によっても栄養素を損失することが少ないため、煮物や炒め物、スープなどに取り入れることがおすすめです。

2-2. マグネシウム

マグネシウムは、筋肉の収縮や神経の伝達、骨の形成などに必要な栄養素です。

代表的な食材としては、アーモンド、ピスタチオ、クルミ、カシューナッツ、ひまわりの種、海藻、大豆などが挙げられます。

2-3. 鉄

鉄は、赤血球の形成や免疫力の維持に必要な栄養素です。

代表的な食材としては、レバー、赤身の肉、貝類、ほうれん草、小豆などが挙げられます。

鉄分を多く含む食材は、加熱によっても栄養素を損失することが少ないため、煮物や炒め物、スープなどに取り入れることがおすすめです。

2-4. 亜鉛

亜鉛は、免疫力の維持やタンパク質の合成に必要な栄養素です。

代表的な食材としては、牡蠣、レバー、赤身の肉、大豆、アーモンド、チーズなどが挙げられます。

2-5. セレン

セレンは、抗酸化作用があり、免疫力の維持や甲状腺ホルモンの合成に必要な栄養素です。

代表的な食材としては、ブラジルナッツ、かに、エビ、貝類、赤身の肉、玄米などが挙げられます。

食物繊維

食物繊維は、腸の健康維持や便通の改善、血糖値の上昇を抑えるなどの効果があります。

食物繊維には、水溶性のものと不溶性のものがあり、それぞれに効果が異なります。

3-1. 水溶性食物繊維

水溶性食

物繊維は、果物や野菜、穀物などに多く含まれます。

代表的な食材としては、リンゴ、オレンジ、バナナ、イチゴ、アボカド、にんじん、ブロッコリー、豆類、オートミールなどが挙げられます。

3-2. 不溶性食物繊維

不溶性食物繊維は、便通を促進する効果があります。

代表的な食材としては、キャベツ、レタス、もやし、なす、ピーマン、かぼちゃ、玄米、全粒粉パンなどが挙げられます。

脂質

脂質は、エネルギー源として必要な栄養素です。

しかし、摂り過ぎると肥満や動脈硬化などの健康被害が起こる可能性があります。適切な量の摂取が重要です。

4-1. 不飽和脂肪酸

不飽和脂肪酸は、体に必要な栄養素であり、中でもオメガ-3脂肪酸は、心臓病や脳卒中、炎症性疾患などの予防に役立つとされています。

代表的な食材としては、サバ、マグロ、イワシ、サーモン、アーモンド、チアシード、亜麻仁などが挙げられます。

4-2. 飽和脂肪酸

飽和脂肪酸は、肉や乳製品、パーム油、ココナッツオイルなどに多く含まれます。

摂り過ぎると動脈硬化や高血圧、糖尿病などのリスクが高まるため、適量に抑えることが大切です。

4-3. トランス脂肪酸

トランス脂肪酸は、加工食品やファストフード、スナック菓子などに多く含まれます。

飽和脂肪酸以上に悪玉コレステロールを増やすため、できるだけ避けるようにしましょう。

糖質

糖質は、体のエネルギー源として必要な栄養素です。

しかし、摂り過ぎると肥満や糖尿糖尿病などのリスクが高まるため、適量に抑えることが大切です。

5-1. 精製糖質

精製糖質は、白砂糖やシロップなどの形で、加工食品やお菓子などに多く含まれます。

摂り過ぎると、急激な血糖値の上昇を引き起こすため、できるだけ避けるようにしましょう。

5-2. 天然糖質

天然糖質は、果物や野菜、穀物などに含まれます。

食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養素と一緒に摂取できるため、加工品に含まれる精製糖質と比べて健康的です。ただし、果物の摂取量は適量に注意が必要です。

摂取量の目安

健康に良い食材や栄養素を摂取するには、バランスの取れた食生活が大切です。

摂取量の目安としては、食事バランスガイドや厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」などを参考にするのがお勧めです。

最後に

健康に良い食材や栄養素について紹介しました。

バランスの良い食事を心がけ、健康的な生活を送りましょう。

また、個人差や体調によって摂取すべき栄養素や量が異なるため、専門家の指導を受けることも大切ですよ。