大根おろし、ゆず、かぼすなどの柑橘類・・・何を連想しますか?

実は、これらは薬味として使われることの多いものなんです。

薬味には、様々な種類があり辛味や独特な香りで食材のおいしさをより一層引き立てる香味野菜や香辛料のことです。

麺類や鍋ものなどの料理には欠かせない薬味には、どのような種類と役割があるか。

今回は薬味について取り上げてみました。

- アクセントだけじゃない 薬味の凄さ

- 薬味とは

- 薬味から得られるさまざまな効能

- 薬味の歴史

- 薬味の種類と味や具体的な役割

- 野菜類

- ネギ

- ニラ

- タマネギ

- 大根

- セリ

- 三つ葉

- シソ

- タデ

- 木の芽

- ショウガ

- ミョウガ

- ニンニク

- 行者にんにく

- わさび

- ホースラディッシュ

- クレソン

- パセリ

- セロリ

- コリアンダー(パクチー)

- ミント

- ドクダミ

- ウイキョウ

- ケッパー

- バジル

- ルッコラ

- レモングラス

- 菊の花

- かいわれ大根

- 海草類

- 海苔

- 青のり

- あおさ

- ヒトエグサ

- とろろ昆布

- 香辛料

- 唐辛子

- コショウ

- カラシ

- 山椒の粉

- 花椒の粉

- クミン

- パプリカ

- カルダモン

- アニス

- 八角

- ナツメグ

- ターメリック

- シナモン

- ローリエ

- 陳皮

- 柑橘類

- レモン

- ライム

- ゆず

- カボス

- スダチ

- シークヮーサー

- ダイダイ

- 種子類

- ゴマ

- ラッカセイ

- クルミ

- 松の実

- マカダミアナッツ

- 果実類

- 梅干し

- 干しブドウ

- クコの実

- 魚・動物性のもの

- 削り節

- サクラエビ

- ちりめんじゃこ

- その他

- 天かす

- 油揚げ

- 油条

- 最後に

- 関連

アクセントだけじゃない 薬味の凄さ

薬味とは

薬味とは、料理の風味を良くしたり、食欲を増進させたりするために添えたり、料理に混ぜたり、つけたりする調味料のことです。

薬味には、わさび、ネギ、生姜、ミョウガ、大根のつま、すりごま、シソ、唐辛子、青のりなどがあります。

薬味は、料理の味を整えるだけでなく、食欲を増進させたり、消化を助けたり、殺菌効果を発揮したりするなどの効果があり焼き魚や鍋料理、冷奴や麺類などにひっそりと添えられていたりもします。

そして薬味を添える食品に合ったものを選ぶのが大切で、辛味や酸味、香りなどを引き立ててまた違ったおいしさに変えてくれます。

また薬味とともに食べる料理はおいしいだけではなく、体にとって様々な利点を得られるところも薬味の魅力です。

少量でもクセになるおいしさを引き出す薬味は、呼び名の通り薬のような効果を得られることも。

薬味は漢方薬の薬方を作る際の生薬であり、料理に添えられる薬味の中には漢方の材料として使われるものがたくさん存在します。

薬味から得られるさまざまな効能

世界中で脇役ながら欠かせない薬味は種類がたくさんあります。

日本で使われている代表的な薬味は、ネギや三つ葉、生姜やミョウガ、わさびや大葉など非常に豊富に食べられていますが、これらの薬味からは殺菌作用や疲労回復、血流促進、免疫力向上、精神的安定、食欲倍増効果、消化促進など、挙げだしたらきりがないほど得られる役割が多いのですよ。

薬味の種類の部分で後述しますが、料理の質を上げるために薬味はなくてはならない食材の一部となっています。

薬味の歴史

普段様々な料理に合う薬味を添えて食べていますが、薬味の歴史は深いものです。

もともと薬味は世界中でスパイスやハーブとして多方面で活用してきました。

広大な国土の中で調達した食料を何日もかかって運ぶ必要があったヨーロッパでは保存を目的としてスパイスが活用され、耐え難い暑さの中で生活を送るインドや東南アジア諸国では、食欲を回復させるためにスパイスやハーブが使われてきました。

また、強い臭いを放つ肉類の臭み消しに使用したり、反対に香りを付けたりと、用途を選ばないスパイスやハーブは食生活を送る上で今も昔も手放せなかったものです。

しかし、日本ではこれだけ多くの薬味が定着したのはつい最近のことです。

1970年代半ばまでは浸透しておらず、商品が店頭に置かれることはあまりありませんでした。

もちろん家庭で常備してあるはずもなく、スパイスやハーブを積極的に使うという概念がなかったのです。

日本は島国ということもあり、海の幸や山の幸が豊富に取れ、国の中で運んでも新鮮な状態を維持したまま食べられます。

したがって、日本は他の国のように何かを得るために使用する目的ではなく、食材にアクセントをつけるために薬味を使ってきました。

さらに、スパイスやハーブを日本人が薬味として扱っている理由は、魚介類に慣れていることも挙げられます。

至る場所で魚類の入手が可能なこともあり、素材の味がダイレクトに出る刺身や寿司の新鮮さをそのまま生かせる薬味としての使い方が促進されてきました。

ただ、日本で薬味の歴史が全くなかったかというとそうでもありません。

日本で薬味の始まりはうどんの食べ方からだと記録が残っています。

江戸時代初期の1661~1672年には、江戸に住む町の住人たちにうどんが人気となります。

この頃にうどんを口にする際は、薬味も取り入れられるようになったとされています。

江戸時代の古典書籍では、「薬味として梅干し、垂れ味噌汁、鰹の汁、胡椒、大根、醤油汁がよい」という記録が残っています。

そのため、江戸時代で使われていた薬味は現代の薬味でいうコショウや大根などだったと言われています。

薬味の種類と味や具体的な役割

刺身には大葉やわさび、鍋ものには大根おろしなど、人によって薬味を使う料理は様々です。

好みもあるため、この料理には必ずこの薬味を使わなければいけないということはありませんが、薬味の種類と味を知って、詳しい役割なども覚えておくと良いと思いませんか。

野菜類

ネギ

薬味では定番のネギは、シャキシャキとした食感と鼻を通り抜ける辛味が食材のアクセントになる薬味です。

辛味成分である硫化アリルと呼ばれる成分が含まれており、殺菌、抗菌の他にも血流促進や利尿作用などもあります。

ニラ

ネギとはまた違った独特の風味があるニラは、渋めの香りで食材の味に奥行きを持たせてくれる風味に仕上がります。

ニラもネギと同様に硫化アリルが含まれており、腸内環境を整えて高血圧や糖尿病を予防し、代謝を良くする役割などもあります。

タマネギ

料理の材料として登場する頻度の高いタマネギは、歯応えの良いショリショリとした食感と控えめな辛味で、食材の持ち味を引き立てる薬味です。

タマネギのツンとした香りもネギやニラと同様の成分が含まれているためです。タマネギは動脈硬化や血栓予防、抗炎症作用などにも良いとされています。

大根

焼き魚や鍋物などに添えられる大根おろしは、ピリッと辛い風味がクセになる薬味です。

大根おろしを薬味として使った料理は刺激を感じる風味はありますが、口の中で馴染みやすいためよりおいしさがアップします。

大根はすりおろすことでイソチオシアネートという成分が生まれ、殺菌や抗酸化作用、老化防止や肝機能などの向上に良いとされています。

セリ

歯応えがしっかりと感じられ、独特のクセが強めのセリ。主に香りを楽しむために使われることが多く、好き嫌いが分かれる薬味の一つです。

苦味があり、和風料理だけではなく洋風の料理とも相性ピッタリです。

抗酸化作用や認知症予防、解熱作用などの役割があります。

三つ葉

和風料理に鮮やかをプラスする三つ葉は、香りや味わいが濃く感じられる薬味です。

濃いめの味付けに仕上げた料理に負けない風味があるため、緑を足したいときにも役に立ちます。

三つ葉は美肌効果や高血圧予防、視力維持などの役割をします。

シソ

魚や肉などのどんな食材とも合うシソは、万人受けする香り高い薬味です。

鼻をくすぐるような香りは、マンネリした料理をパッとおいしく変えます。

シソは動脈硬化の予防や皮膚や粘膜の細胞を健康的に維持するなどの役割があります。

タデ

刺身の横にひっそりと添えられている赤身みがかったタデは、強い辛味がある薬味です。

特に香りの強い魚と合い、川魚の塩焼きなどと一緒によく食べられています。

血流改善や加齢性眼病予防、高血圧改善などの役割があります。

木の芽

木の芽は山椒の若葉のことを指し、手で叩くことで香りが出ます。

お吸い物やちらし寿司などの香りや風味がダイレクトに出る料理に良く使われ、木の芽のほのかな香りが楽しまれています。

食欲増進や胃腸の働きを良くする役割があります。

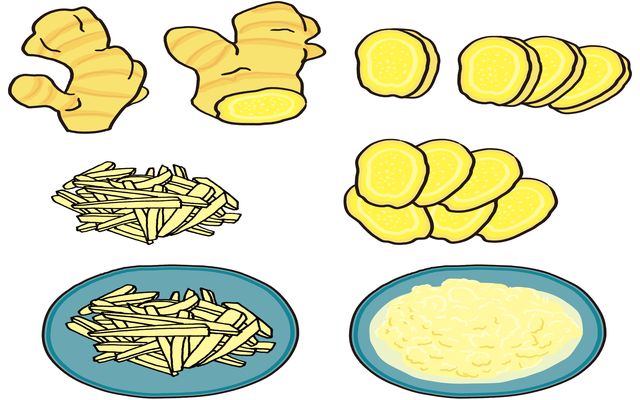

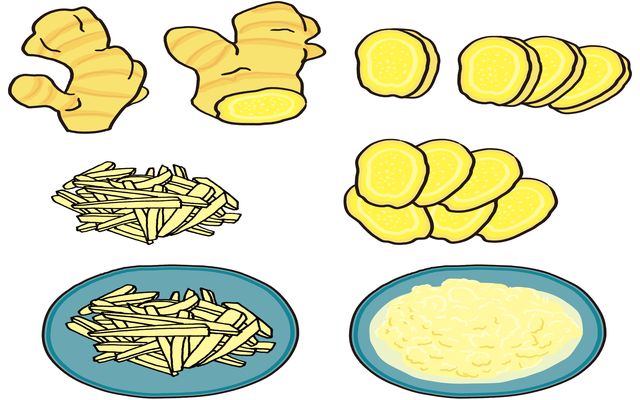

ショウガ

舌の上でピリピリと感じる辛味がどんな料理とも合うショウガは、料理に使うと隠し味のような存在になります。

口の中で広がる辛味と、じんわりと残る温かさがおいしい薬味です。

生のものと加熱させたものでは役割が異なりますが、抗菌作用や代謝促進、冷え症の改善などの役割をします。

ミョウガ

ふっくらとした歯応えのあるミョウガは、薬味の中ではさっぱりとした味わいをしています。

苦味もあり、料理に使うと爽やかな香りを感じるミョウガは、血行促進やむくみ防止などの役割を持ちます。

ニンニク

ショウガに続いて使用頻度の高い薬味であるニンニクは、料理に使うとふわっと広がる香りで料理の味を包みます。

食欲をそそる香りがするため、風味を強くしたいときにもニンニクが役立ちます。

ニンニクは糖代謝を促進したり、疲労回復、かぜ予防などの役割をします。

行者にんにく

行者にんにくもニンニクに似た香りがする薬味です。好みが分かれる香りですが、シャキシャキとした食感は醤油漬けや酢味噌和えにして食べられています。

血流の流れを良くし、心筋梗塞や脳梗塞、生活習慣病の予防などに良いとされています。

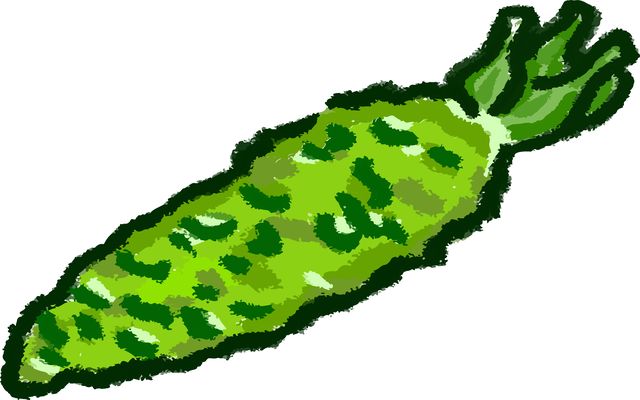

わさび

混じり気のない自然な辛さが爽やかに感じられるわさびも薬味としてお馴染みです。

突き抜ける辛さは食材のおいしさを引き立たせます。

わさびは抗菌作用に加え、消臭効果や発がんの予防などの役割をします。

ホースラディッシュ

ホースラディッシュの和名は西洋わさびです。

和わさびと比較すると色が白っぽく、1.5倍の辛さがあります。

肉類との相性が非常に良く、マヨネーズやサワークリームなどと組み合わせてソースを作ってもおいしく頂けます。

ホースラディッシュは抗菌作用で食中毒を予防し、血栓予防などの役割もあります。

クレソン

近年食べる方が多くなってきたクレソンは、独特な苦味や辛味がある薬味です。

ステーキやハンバーグにアクセントを加え、そのままサラダとして食べることもあります。

クレソンは筋肉痛やこむら返りの改善やアンチエイジング、口臭予防や食中毒の予防などの役割をします。

パセリ

唐揚げなどに添えられているだけで、あまり食べないという方も多いパセリは、強い苦味と青臭さがあります。

肉料理などを食べたあとにパセリを食べると、口の中がさっぱりとします。

パセリは、貧血予防や免疫力の向上などの役割をします。

セロリ

セロリも薬味の中で好き嫌いが分かれる食材です。

風が通ったようなスーッとした独特の香りは爽やかに感じられ、みずみずしい食感を味わえます。

セロリはストレスの緩和や止血の促進、高血圧の改善などの役割をします。

コリアンダー(パクチー)

スパイス系の薬味であるコリアンダーは、カレーのスパイスとしてよく使われています。

コリアンダーは名前が違うだけでパクチーと同じ植物です。

強く青々しい香りがありつつも、後を引かないすっきりとした味は、風味を引き立てる薬味です。

コリアンダーは美肌効果や消化促進などの役割があります。

ミント

強くすっきりとした感覚が明確なミントは、はじけるような清涼感の強い薬味です。

ミントを使うとスースーとする味わいで、口の中をさっぱりリフレッシュしてくれます。

ミントは、鎮静作用や乗り物酔いの予防、胃腸の働きを整える役割があります。

ドクダミ

お茶としても活用されているドクダミも薬味として使えます。コリアンダーに似た味わいがあり、爽やかな風味もあります。

ドクダミは、利尿作用や解熱、解毒などの役割をします。

ウイキョウ

ウイキョウは甘さと苦味を感じる奥深い味わいと、クセのある香りを出せる薬味です。

ウイキョウは母乳の出を良くしたり、消化器系の鎮静をするため痙攣を防止する役割があります。

ケッパー

ケイパーとも呼ばれるこの薬味は、つぼみの酢漬けのため、ケッパー独特の風味と酸味が楽しめます。

しかし、ケッパーの存在が強調されるような味わいではなく、あくまで添える料理がメインとなる味や風味です。

ケッパーは、リウマチや便秘改善や食欲増進、抗がんなどの役割があります。

バジル

バジルは強い爽やかな香りと少しの苦味を持つ薬味です。

料理に添えると食欲が刺激される良い風味を楽しめます。

バジルは、がんや動脈硬化の予防、リラックス効果などの役割があります。

ルッコラ

ルッコラはゴマのような風味と舌の上で少しはじけるようなピリッとした辛さがあり、ものによっては強い苦味があります。

ルッコラは、高血圧予防や骨粗しょう症、粘膜を健康に保つなどの役割をします。

レモングラス

レモングラスは一般的なレモンと同じ香り成分が含まれているため、レモンとほぼ同じ香りと味がします。

透き通るような爽やかな香りと、クセのない酸味を引き出すことができます。

レモングラスは、腹痛や下痢の緩和、食あたりの予防、殺菌と抗菌作用の役割があります。

菊の花

鮮やかな黄色で薬味としてよく見かける菊の花は、爽やかな香りと少しの甘みが感じ取れます。

菊の花は、抗酸化作用や殺菌、解毒、皮膚と粘膜を丈夫にする役割をします。

かいわれ大根

かいわれ大根は比較的強めの辛さを感じる薬味です。そこまで強い香りはないため、様々な料理の薬味として使われています。

かいわれ大根は、ホルモン調整や抗酸化作用、がん予防などの役割があります。

海草類

海苔

淡白ながらも奥深い味わいをしている海苔は、クセがほとんどないため少し香りを感じたいときに役立つ薬味です。

海苔は血中コレステロール値の低下や貧血予防、二日酔いや慢性肝炎予防などの役割をします。

青のり

青のりは磯の香りが非常に良く味わえる風味をしています。

青のりは、便秘改善やむくみ予防、美肌効果などが期待できます。

あおさ

青のりとよく似たあおさは、独特の苦味がある薬味です。

もちろん磯の香りもしっかり楽しめます。

あおさは、骨や歯の健康維持や腸内の善玉菌を増やす役割があります。

ヒトエグサ

青のり、あおさと並んでよく似ているヒトエグサは、葉が厚めで香りが良く、柔らかい食感が楽しめます。

ヒトエグサは、免疫力の強化や疲労回復、整腸作用などに働きかけます。

とろろ昆布

見た目で好き嫌いが分かれるとろろ昆布ですが、昆布の香りや味が十分に楽しめる薬味です。

とろろ昆布は、糖分や脂肪分の吸収を抑制したり、便秘解消などに良いとされています。

香辛料

唐辛子

辛さが明確な唐辛子には青と赤がありますが、より辛味を感じるのは赤唐辛子の方です。

唐辛子は引き立つ強烈な辛味があるため、辛い薬味が欲しいときにピッタリです。

唐辛子は、基礎代謝をアップさせたり、体を温める役割をします。

コショウ

調味料としてのイメージが強いコショウも薬味の一つです。

種類がいくつかあるコショウはそれぞれ風味や味が異なります。

ブラックペッパーはコショウを強く感じる独特の風味があります。

ホワイトペッパーはブラックペッパーより風味が控えめになっており、青コショウは辛味がある反面、爽やかな風味がある種類です。

赤コショウは色合いが綺麗でマイルドの風味を楽しめます。

コショウは、血行促進や消化機能の向上などの役割をします。

カラシ

カラシはマイルドな辛さがあり、後からくる旨みを引き出せる薬味です。

ただ辛いだけではなく、優しい辛さの中においしさがあります。

カラシは、殺菌作用や動脈硬化の予防などの役割があります。

山椒の粉

薬味として使う山椒の粉には柑橘系に似た香りを持ち、軽く舌が痺れる辛味があります。

山椒の粉は、骨や歯を構成したり、たんぱく質の合成などを行う役割があります。

花椒の粉

鮮やかな色合いが美しい花椒の粉は、爽やかな香りと口の中で広がる痺れが味わえる薬味です。

花椒は、消化液の分泌を促したり、消化不良を改善する働きがあります。

クミン

クミンは強い芳香がありますが、苦味と辛味は思いのほか控えめの薬味です。

口の中で広がる風味を味わえます。

クミンは、髪や爪などの細胞を再生、免疫機能を維持するなどの役割を担っています。

パプリカ

パプリカとピーマンは同じ野菜であり、パプリカはハンガリー語でピーマンを意味します。

味は控えめな甘みと微かな苦味があります。

パプリカは、細胞を保護する作用やむくみ予防、動脈硬化などの予防に働きかけます。

カルダモン

カルダモンは辛味があまり強くない代わりに香りが非常に強い薬味です。

上品で爽やかな引き立つ香りを楽しめます。カルダモンは、鼻詰まりや痰を抑制し、発汗作用などの役割があります。

アニス

アニスはリキュールの香り付けにも使用されるほど甘さと爽やかな香りを楽しむことができます。

胃もたれ防止や消化促進作用などの働きをします。

八角

八角はアニスと同じ主成分であるため香りがよく似ていますが、植物としては別物です。

八角はシナモンをギュッと集めて凝縮したような甘い魅惑の香りがしますが、苦味も感じられます。

八角は、新陳代謝を高め、風邪や咳止めなどにも使われています。

ナツメグ

スパイス系調味料としてお馴染みのナツメグは、甘く立つ香りと苦さを感じます。

しかし、マズイと感じる苦味ではなく、ほろ苦いような食材を引き立てる苦さです。

ナツメグは、鎮静作用や消化改善などの役割があります。

ターメリック

ターメリックは漢方に似た少し苦味が残る味わいです。

辛味は一切なく、土のような香りだと感じることもあります。

ターメリックは、抗アレルギー作用や月経調整などの役割を担います。

シナモン

シナモンはお馴染み、甘い香りが特徴です。

辛味は特になく、マイルドな風味が味わえます。シナモンは、血行改善やコレステロールの改善などに役立ちます。

ローリエ

ローリエは甘い香りがしますが、そんな甘さを感じさせない苦味があります。

また、ローリエは、防腐作用や消化促進、食欲倍増などの役割を持ちます。

陳皮

陳皮(ちんぴ)はみかんの皮のことです。陳皮はみかんの皮ですから、柑橘類特有の甘酸っぱい爽やかな香りを放ちます。

味は少し苦味があり、漢方として重宝されています。

陳皮は、咳止めや痰を切る作用があり、食欲不振に良いと言われています。

柑橘類

レモン

心身ともにリラックスする香りとさっぱりとした口辺り、そして強い酸味が持ち味のレモン。

はじけるような酸味と言えばレモンが最適です。

レモンは、毛細血管を丈夫に保つ働きや、動脈硬化、血栓予防などに役立つ役割があります。

ライム

柑橘類の薬味として定番のライムは、レモンと同じように酸味がある薬味です。

しかし、酸味の中に独特の苦味を感じられます。

レモンに近い香りを放ちますが、より角が立つ香りをしています。ライムは、疲労回復や免疫力アップ、成人病予防などの役割があります。

ゆず

ゆずは香酸柑橘と呼ばれる品種で、果肉を食べるのには向いていないとされています。

そのため、ゆずは主に果汁の酸味を風味付けする用途で使われる薬味らしい柑橘類です。

酸味と少しの苦味を感じるゆずは、悪玉コレステロールを抑制したり、炎症性の痛み、膀胱炎などにも効果があるとされています。

カボス

カボスもゆずと同様に香酸柑橘類に含まれる品種です。

しかし、カボスは香酸柑橘類の中では酸味が少ないのが特徴で、余計な酸味が不要な場合に適しています。

食材の持ち味を邪魔することはないため、薬味として香りのみを味わいたい際にピッタリです。

カボスは、筋肉に溜まった乳酸を原因とする肩こりや頭痛の緩和、胃液の分泌を正常にする役割などもあります。

スダチ

スダチは上品ながら引き立つ香りと酸味を味わえます。

カボスとよく似ていますが、カボスは控えめな香りをしているため、香りの感じ方が大きく異なります。

柑橘類で薬味として使うなら、スダチを選ぶ方も多いようです。

スダチは、新陳代謝を高めたり、疲労回復や体の中の不要な塩分を外に排出する力を持っています。

シークヮーサー

シークヮーサーは、レモンに近いくらいの強い酸味を感じます。

人によってはレモン+みかんを足して割ったような味と表現する方もいます。

爽やかで酸味感の強い味を感じられます。

シークヮーサーは、血糖値の上昇を抑制し、高血圧の改善などに役割があります。

ダイダイ

ダイダイも香酸柑橘類に含まれます。ダイダイも柑橘らしい強い酸味とさっぱりした味わい、苦味が特徴ですが、香りにクセがないため扱いやすい薬味となります。

ダイダイは、蓄積した乳酸の代謝分解を促して疲労回復や高血圧予防などに働きかけます。

種子類

ゴマ

小さい粒に旨みが詰まったゴマは、すったものも人気です。

粒が残っているゴマも、歯に当たるとプチッと弾けるような食感を楽しめます。

ゴマは、コレステロールの減少や脂質代謝の促進などに働きかけます。

ラッカセイ

おやつやおつまみのイメージでお馴染みのラッカセイ。

香ばしく食欲を刺激される風味と凝縮された旨みは格別です。

ラッカセイは、感染症の予防やアレルギー症状の緩和、皮膚や粘膜などの働きを手助けする役割があります。

クルミ

クルミは、強いコクと苦味や渋味を感じる奥深い味わいをしています。

クルミは心地良く鼻から抜けるまろやかな香りを楽しめます。クルミは、睡眠の質を向上させ、薄毛対策などにも役立つとされています。

松の実

松の実は、口の中でほんのりと広がる甘さと油分が風味をまろやかに感じさせます。

中には苦味や酸化したような香りを感じるものも多いですが、松の実の味は非常に贅沢な味わいです。

松の実は、炎症や発熱を抑制し、アトピーやアレルギーの緩和などに働きかけます。

マカダミアナッツ

ナッツの中で食べられていることが多いマカダミアナッツは、淡白ながらも油分が多く、ナッツらしい旨みやコクを感じます。

マカダミアナッツは、糖尿病予防や美肌効果、貧血予防などに役割を果たします。

果実類

梅干し

使う食材を選ばない梅干しは、強烈な酸味が鼻を突きぬける風味でお馴染みです。

物によってはしそ漬けや甘みを重視したフルーティーな味わいの梅干しもあります。

梅干しは、老廃物の蓄積を抑制し、血流促進やカルシウム、鉄などの吸収を促す役割を持っています。

干しブドウ

ブドウを乾燥させた干しブドウは、別名レーズンと呼ばれていますよね。

干しブドウは、乾燥させた実から溢れ出す微かな酸味と甘さが楽しめます。

干しブドウは、腸内環境を整えて血糖値の上昇を抑制する役割などがあります。

クコの実

クコの実は、非常に薄い味わいをしています。生臭い香りを放つものもあり、トマトに似たような味わいをしています。

クコの実を生で食べる機会はあまりないと言えますが、中国では漢方薬の成分に使われることもしばしばです。

クコの実は、眼精疲労の回復や抗酸化作用、滋養強壮などに良いと言われています。

魚・動物性のもの

削り節

動物性のものには削り節も薬味の一つです。削り節は周知の通り、風味も味も非常に高いものです。

上品な香りを手軽に食べられる薬味の一つと言えるでしょう。

削り節は、生活習慣病予防や血圧の正常化などの役割があります。

サクラエビ

サクラエビは、エビの強い旨みが凝縮された風味と味があります。

淡白な食材と合わせると、格段においしさがアップする薬味です。

サクラエビは、筋力の維持や血流促進、コレステロールを減少させる役割があります。

ちりめんじゃこ

ちりめんじゃこは天日干しされて乾燥しているため、イワシ類の旨みやふわっと広がる香りを楽しめる薬味の一つです。

ちりめんじゃこは、骨や歯を形成し、中性脂肪の低下やアルツハイマー病の予防にも役立ちます。

その他

天かす

天かすは淡白な味の食材にインパクトをプラスしてくれます。

天かす単体ではそこまではっきりとした味わいではありませんが、卵料理や豆腐料理などの薬味として使えば味のレベルがグッと上がります。

たんぱく質や脂質、炭水化物、ナトリウムなどが含まれていますが、高カロリーのため薬味として少量ずつ食べると良いですね。

油揚げ

油揚げは口いっぱいに広がる強い旨みと、コク、香ばしい風味を楽しめます。

油揚げは、認知症予防効果や骨密度の維持などの役割を担います。

油条

油条(ヨウティアオ)は、中華揚げパンのことです。小麦粉を練って油で揚げて作られます。

単体では味がそこまではっきりしているものではありませんが、小麦のふくよかな香りが楽しめます。

油条は小麦粉と油で出来ているため、薬味として少量程度楽しむ食べ方が良いでしょう。

最後に

様々な料理に何気なく添えられている薬味には、種類によってあらゆる役割があることが分かりました。

少しクセがありますが、どの薬味も料理にアクセントを与える重要な存在です。

どの料理に何の薬味が合うか分からないといった点や、どのような味に仕上がるのか分からないという方は是非今後の参考にしてみてくださいね。

その他

その他