筋トレ好きな方、筋肉を今よりつけたい時に、筋肉増倍をサポートする代表的なものと言えばプロテインです。

ですが弊害やデメリットについて詳しく知らないという人も多いかもしれません。

体に悪いと言われたり、肝臓に負担をかける、そして糖尿病にも関係してくると言われています。

今回はそんなプロテインの摂取量や副作用、太ると言われる真偽についてまとめてみました。

- 筋トレ時に愛飲されるプロテイン

- プロテインの種類

- プロテインの種類1・ホエイ(乳清)

- プロテインの種類2・ガゼイン

- プロテインだけでは太らない

- 意外と怖い…プロテインのデメリット

- 意外と怖い…プロテインのデメリット1・肝臓や内臓に負担がかかる

- 意外と怖い…プロテインのデメリット2・尿路結石の危険性

- 意外と怖い…プロテインのデメリット3・糖尿病の関係性

- プロテインの副作用と摂取のタイミング

- プロテインの副作用や乳アレルギーについて

- プロテイン摂取の最適なタイミング

- 最後に

- 関連

筋トレ時に愛飲されるプロテイン

プロテインと見聞きすると筋肉を増倍させたい男性が飲むものだと想像しません。

今では男性だけではなく、綺麗なボディラインを目指したい女性や健康意識を高く持った高齢者の人など様々な年齢層に愛されているのがプロテインです。

私たちの生活に浸透したプロテインは、それぞれの年齢層で必要な目標に向かってサポートしてくれる一つの役割を担っています。

今ではそんなプロテインは「タンパク質」のことを指し、筋肉を作る上で欠かせない栄養素になっています。

プロテインの種類

プロテインに詳しくない人はプロテイン=一つのものと捉えていますが、プロテインにはホエイ(乳清)と呼ばれるものとカゼインという種類があります。

プロテインの種類1・ホエイ(乳清)

まずホエイはヨーグルトでもお馴染みの体への吸収が早いタイプのものになり、タンパク質を豊富に含んでいるだけではなく筋肉の分解を阻止するアミノ酸のBCAA、ビタミン、ミネラルといった栄養素も含んでいます。

ホエイはヨーグルトから出る透明の液体と同じものなので既に知っていたという人も多いでしょう。

ホエイは筋トレ後、すぐ栄養補給したいという場面に適しています。

よく言われる30分以内にタンパク質を摂ろうと言われる時に最適です。

プロテインの種類2・ガゼイン

一方でカゼインは、分かりやすく例えるならば牛乳を温めた際に表面に出る薄い膜がカゼインです。

ホエイは牛乳から乳脂肪分と固形タンパク質を除去したその残りのものを指しますが、このカゼインというものはホエイを生み出す際に除去した固形タンパク質から作ったもののことを指します。

ホエイと比較するとカゼインは体内に摂取してから4時間もの時間をかけてゆっくりと吸収されていくのが特徴です。

プロテインを初めてまだ日が浅いという人や、これからプロテインを始めるという人は上記のホエイとカゼインが一つにまとめられたタイプのプロテインを摂取すると効率が良いと思います。

素早く吸収するホエイと後からじっくり吸収されていくカゼインがお互いの手助けになり、より体にとってうれしい効果と言えると思います。

プロテインだけでは太らない

プロテインを始めると一度は耳にする「太る問題」ですが、結論から言えばプロテインのみで太ることはほとんど考えられません。

女性は特にプロテインで太ったという意見を言う人がいますが、それは日頃の食事をコントロールできていないためです。

厚生労働省は日本人が摂取すべき摂取量を定めており、20~30代の成人の人で1日60g。

運動していない人は体重1キロにつき1g計算になると考えで良いと思います。

更にダイエットや筋トレ、日頃からストイックな運動を常とするアスリートは、体重1キロにつき1.2~2.0gのタンパク質が必要と言われています。

プロテインから摂取したタンパク質を普段の食事から差し引くことで上手なプロテインの摂取が可能になるため、個々の生活に合ったプロテインの量を厳守することが基本です。

また、プロテインにはダイエット中の人が嫌悪する糖質や脂質が含まれています。

プロテインで過剰摂取し、食事でも高カロリーなものを口にしていれば当たり前ですが太ることは避けられません。

しかし、プロテインにこういった糖質や脂質が含まれている理由には、運動や筋トレをした際にエネルギーとして糖質を活用する仕組みになっており、エネルギーが足りない状態ではいくら筋肉増倍のためにタンパク質を摂取してもその筋肉を作るエネルギー源がないため十分な効果が得られるとは言えません。

筋肉アップする目的で糖質などが含まれているため、そういった部分も理解しながらプロテインの摂取がお勧めです。

また、プロテインが原因で太ってしまったと感じたら、まずは日頃の食事をヘルシーにしてみることが大切です。

意外と怖い…プロテインのデメリット

プロテインは筋肉増倍を意識している人でもしていない人でも関係なく常飲するという人も多くなってきましたが、そんな身近な飲み物だからこそ健康に被害はないのか心配になりませんか。

体をより元気にさせてくれるという点は誰もが周知している事実ですが、プロテインを使用するならば今一度その重要性やデメリットなどについて取り上げてみました。

意外と怖い…プロテインのデメリット1・肝臓や内臓に負担がかかる

プロテインの詳細を調べると必ず「プロテインは体に悪い」という情報が上がってきますが、何がどう体に悪いのか分からないという人が大半です。

ではなぜプロテインが体に悪いと言われているのかと言うと、その背景には「過剰摂取」が深く関係してきます。

普段人の体内に入ったタンパク質は、体の内部で合成と分解を繰り返しながら余ったものは分解を経て窒素に変化します。

この窒素を体外に排出するいわゆる尿にするためには肝臓や内臓の働きが必要不可欠で、分解の途中で不要になった窒素はアンモニアへと変わります。

アンモニアは体にとって有害なもののため、肝臓で害のない尿素に変えられた後に腎臓で尿として排出される仕組みになっています。

ところが、初めの過程で過剰なタンパク質を摂取してしまうとその後の過程もどんどん大変になってきてしまいます。

多くのタンパク質を多くの窒素に変換しなければならず、肝臓と腎臓などの内臓部分はフル稼働状態となってしまうため、このことから体に悪いといった情報が多いのかも知れません。

意外と怖い…プロテインのデメリット2・尿路結石の危険性

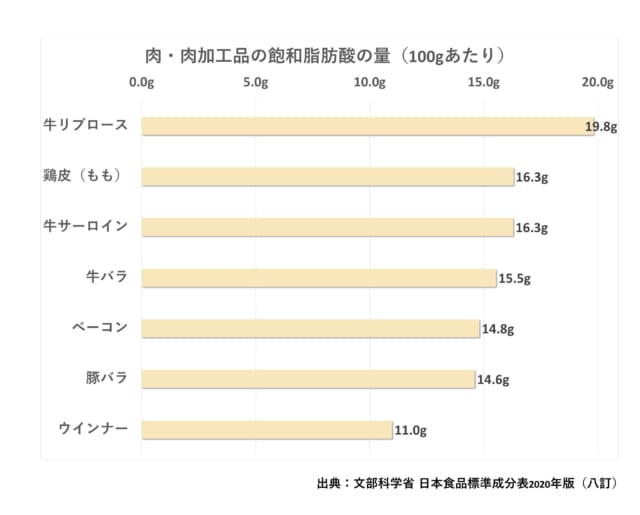

強烈な痛みでお馴染みの尿路結石とプロテインには何の関連性もなさそうですが、激痛を与える尿路結石の原因となるものには動物性タンパク質の過剰摂取も挙げられます。

特に多いシュウ酸カルシウム結石は、動物性のタンパク質を摂取することによって体内でシュウ酸や尿酸といった物質が増えるのですが、このシュウ酸はカルシウムと結合しやすい特徴を持っているためお腹の中でこの2つが結び付くことによって便になり排出されます。

また、腸で吸収が完全に行われなかったシュウ酸は尿になって排出されるのですが、この尿に含まれるカルシウムとシュウ酸が結び付いてしまうと尿管を詰まらせてしまう危険性はあると言えます。

意外と怖い…プロテインのデメリット3・糖尿病の関係性

神経障害や腎障害、網膜障害など人体に恐ろしい弊害を引き起こす糖尿病は、現代人には切っても切れない生活習慣病です。

血液がまるで砂糖水のような状態になり、血液の流れがドロドロになってしまうことで血管が傷ついてしまいます。

そんな怖い糖尿病と深く関わってくるのがご存じの通りインスリンです。

糖尿病を悪化させないためにも血糖値の急上昇は避けたいのですが、そのためには血糖値を下げる働きをするインスリンの分泌を活発にさせてあげなくてはいけません。

血糖値を下げるものはインスリンのみなのですが、そのインスリンを分泌させる物質はいくつか存在し、インクレチンという物質が小腸から分泌されて脾臓に作用し、インスリンの分泌を促してくれます。

糖尿病患者にとって日々の血糖値をコントロールすることは最も重要なことなので、朝起きて一番にプロテインを飲むことで血糖値を上手にコントロールさせることができます。

しかし、糖尿病というデリケートな体なので医師と相談の上試してみることが大切です。

プロテインの副作用と摂取のタイミング

プロテインを始める際に心配なのが副作用や摂取のタイミングです。

メリットばかりに注目されていますが、実際のところはまだ初めてもいない人にとっては未知の世界でしょう。

ではプロテインに副作用はあるのか、そして適切にプロテインを開始できるタイミングをご紹介します。

プロテインの副作用や乳アレルギーについて

口に入れるものは何にでも副作用が気になりますが、プロテインには副作用と呼べる弊害やデメリットはないと言えるでしょう。

子どもに与えてもまず問題ないプロテインですから、成人した大人が摂取しても多大な問題が発生するとは考えにくいです。

上記でもお伝えしましたが、プロテインを過剰摂取すると体に悪いという情報があるのですが、それも科学的データがしっかりと出ているわけではありません。

少なからず、肝臓や腎臓に負担がかかる人もいるという情報なので、内臓などに問題を抱えている人以外であればまず副作用の心配はしなくて良いと言えます。

しかし、乳アレルギーを持っている場合は注意が必要です。ホエイやカゼインが含まれるプロテインは、乳アレルギーの人にとって腹痛やアレルギー症状が出る可能性大です。

そもそも乳アレルギーはこのカゼインとホエイに含まれるβ-ラクトグロブリンという成分が影響すると言われており、この二つの成分は加熱で処理しようとしてもアレルゲン性の力が弱くなることはないのです。

そのため、乳アレルギーの人は大豆を原料とするソイプロテインを選ぶなどの工夫がお勧めです。

プロテイン摂取の最適なタイミング

プロテインを適切に摂取したいという人は、まず運動した後の45分以内と就寝前、そして朝食時の3段階に分けて摂取していきましょう。

運動直後のプロテインは有名ですが、その理由は筋肉を動かした直後の不足した栄養素の補給を行うためです。

特にアミノ酸は3倍も筋肉へ送られるため、疲労した体を回復させるために絶好のタイミングなのです。

また、就寝前は成長ホルモンの働きを促す目的で使用するため寝る前の30~1時間前には飲んでおくようにしましょう。

また、朝起きたとき人の体は水分も栄養素も不足している状態です。

そんな栄養不足の体には様々な栄養素が含まれるプロテインでしっかり補給してあげましょう。

最後に

プロテインを日頃から愛用している人もいれば、体に悪い点が気になって中々手を出せなかったという人もいらっしゃると思います。

しかし、プロテインはむしろ体に良い効果をもたらしてくれるものなので、過剰摂取は絶対に避け、適量を守って上手に活用してみてはいかがでしょうか。