洋食和食を問わずあらゆる料理に添えられ、料理を美味しく映してくれるパセリ。

風味付けのハーブや付け合わせの野菜というよりは、いろどりを添える「飾りもの」の印象が強く、残念ながら実際に食べる方は少ないようです。

ですががこのパセリ、実に栄養価の高い香味野菜で、残してしまうは損です。

そこで今回は、ちょっと苦手で敬遠していたパセリの美味しい活用方法や、その栄養や効能についてご紹介します。

- パセリの由来と歴史

- そもそもパセリとは?

- パセリの栄養成分と効果効能

- 昔から伝わる殺菌効果

- 生パセリと乾燥パセリ・栄養価の違いがあるの?

- 葉も茎も美味しく食べて十分にパセリの活用を

- パセリの栽培方法する

- 最後に

パセリの由来と歴史

古くは古代ギリシャの詩人ホメロスの叙事詩に、「戦士は戦いの前に馬車馬を俊足にするためにパセリを食べさせる」と記されたように、パセリは古代ギリシャや古代ローマの様々な伝説や寓話に登場し、儀式や薬草として使用されていたことが伺えます。

ギリシャ神話では、アルケモロスが亡くなった時に流れた血からパセリが生えてきたとされ、葬礼競技での勝者への冠や、墓場に供える花輪として使用されたそう。

また、死が近い人の事を「あの人はパセリが必要になるね」と言い表すなど、「死」と関連する植物であったため、古代ギリシャでは食卓には決して出されなかったと言われます。

古代ローマにおいても食用としては使われず、宴会の席での「毒除け」としての首飾り、アルコールの匂い消し、消化を助ける薬など、おもに薬用効果が利用されました。また、「花嫁は悪魔よけとしてパセリの花輪を身に着ける」、「妊婦や授乳中の女性はパセリに近づかないようにする」、「パセリの発芽率が低いのは地獄とこの世を9回往復するため」などの迷信も多くあり、当時の人々のパセリの薬用効果に対する畏敬の念が表されています。

パセリが食用として使われるようになったのは、中世ヨーロッパになってからです。

9世紀のカール大帝の頃にパセリが食用ハーブとして栽培され始め、ヨーロッパ全土へ広がっていきました。

日本へは18世紀にオランダより持ち込まれ、「オランダセリ」の名がつけられました。

そもそもパセリとは?

パセリは地中海沿岸が原産のセリ科オランダゼリ属の二年草で、和名をオランダゼリといいます。

料理の風味づけの香味野菜として世界各国で利用される、とてもポピュラーなハーブなんです。

パセリの種類

パセリには、大きく分けて2つの種類があります。

- 細かく縮れた葉を持つタイプ(縮葉種)

- 平たい葉を持つタイプ(平葉種)

日本で主に使用されるパセリは前者の縮葉種ですが、ヨーロッパではイタリアンパセリなど後者の平葉種が一般的です。

チャイニーズパセリとも呼ばれるコリアンダー(パクチー・シャンツアイ)は同じセリ科の植物ですが、パセリとは別の属種です。

他の有名なセリ科の香草野菜には、セリ、三つ葉、セロリ、チャービルなどがあります。

パセリの栄養成分と効果効能

パセリには鉄分、βカロテン、ビタミンC、ビタミンK、カリウム、カルシウムなどの栄養成分が多く含まれ、その栄養価の高さは野菜の中でもトップクラスですよ。

パセリの栄養成分と効果効能1・鉄不足を解消

パセリは、緑黄色野菜の中で最も鉄分が多く、その含有量はほうれん草や小松菜より数倍もあります。

鉄分が不足すると、疲れやすい、やる気がでない、集中できない、頭痛、貧血、めまい、動悸、息切れといった体調不良を引き起こしますが、これらの症状は放っておくと生活習慣病へと繋がりかねません。

なので健康維持のためにも、普段から意識的に摂取したい成分のひとつ鉄分も、パセリを残さず食べると今より鉄分を補充できるんです。

パセリの栄養成分と効果効能2・デトックス効果

パセリに含まれるクロロフィルには、体内に蓄積された有害物質や老廃物を体外へ排出する解毒作用があります。

またパセリには体内の塩分バランスを整えるカリウムも多く含まれ、利尿効果により浮腫みの解消に役立ちます。

そしてβカロテンやビタミンCの抗酸化作用により体内の錆び(=活性酵素)を浄化してくれるなど、デトックス効果も抜群です。

抗パセリの栄養成分と効果効能3・酸化作用

パセリにはβカロテン、クロロフィル、ビタミンCといった抗酸化作用を持つ成分が多く含まれます。

この抗酸化作用は、体内に蓄積される老化原因となる活性酵素を抑制することで、動脈硬化や高血圧、脳梗塞、糖尿病といった生活習病を予防します。

またクロロフィルには、コレステロール値を下げる働きもあり、私達の健康を支えてくれる心強い存在です。

昔から伝わる殺菌効果

古くから知られていたパセリの殺菌効果は、独特の苦味成分アピオールによるものです。

この働きにより、雑菌の繁殖が阻まれ、口臭予防、食中毒予防などに効果があります。

お弁当などの付け合わせに使われている理由にも納得です。

生パセリと乾燥パセリ・栄養価の違いがあるの?

ところでこの栄養たっぷりのパセリですが、野菜売り場にある生パセリと、手軽に使え保存もきく調味料売り場にある乾燥パセリとでは、栄養価に違いはあるのでしょうか?

乾燥パセリでもビタミンCの効果

パセリに含まれるビタミンCは過熱に弱いため、乾燥させたパセリにはビタミンCの効果は期待できないと思われがちです。

確かに加熱処理した乾燥パセリでは、ビタミンCの栄養価は多少減少しますが、加熱しないフリーズドライ製法の場合、ビタミンCの栄養価は80%ほどを保持しているそうです。

乾燥パセリは栄養価よりも彩りや風味付けに

もともと乾燥パセリは、生パセリのひとつの保存法です。

栄養価を求めるよりも、料理の彩りや風味付けとして手軽に活用するのがお勧めです。

ただし時間が経つと色合いや風味も落ちてきますので、保存用であっても早めに使い切るように心掛けて下さい。

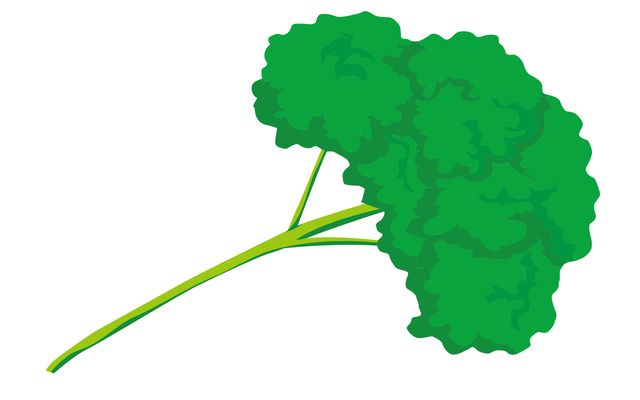

葉も茎も美味しく食べて十分にパセリの活用を

さっくりパセリの天ぷら

一口大の大きさに切り分けた生パセリを、薄目の衣でさっくりと天ぷらにしてみてはいかがでしょうか。

火を通すだけで、パセリ独特の苦みや口に残る固い食感が減り、美味しい風味が際立って、パクパクと沢山食べられちゃいます。

パセリの手作りソフトふりかけ

蕪や大根の葉で作るソフトふりかけのパセリバージョンです。

生パセリの葉と茎をザクザクと細かく刻み、少量のゴマ油でゆっくり炒め、塩と醤油で味付けし、水分が飛んできたらできあがり。

ご飯がすすむ1品で、お好みでゴマやチリメンジャコなどを加えると、さらに美味しさが増しますよ。

簡単便利な上万能なパセリソース

いつもの料理にサッと加える乾燥パセリを、手作りパセリソースに代えるだけで、びっくりするほど風味が変わります。

生パセリ、オリーブ油、クルミ、パルメザンチーズ、ニンニク、塩コショウをフードプロセッサーにかけてペーストにします。

バジルで作るジェノバソースよりクセがなく、どんな料理にも合う万能ソースに。

茎は煮込み料理で活用

生パセリの茎は、固くて苦くて、ついつい残してしまいがちですが茎が余ってしまったら、スープやシチューなどの煮込み料理の香りづけ、ブーケガルニとしての活用がお勧めです。

しかもパセリの茎は葉よりもずっと香りが高く、少量でも効果的ですが、繊維質の食感が残るためダシ袋などに入れて使用すると便利です。

ブーケガルニとして使われる香味野菜はパセリの他にも、セロリ、ローリエ、タイムなどがあり、単品でも一緒にしてもOKです。

自宅で簡単便利なドライパセリ

せっかく買ってきた生パセリが使いきれず余ってしまったら、ドライパセリにして保存しましょう。

作り方はいたって簡単。葉の部分だけを切り取って、耐熱皿の上に重ならないように並べ、電子レンジで4~5分加熱します。

取り出して様子をみて、パリパリに乾燥していたら出来上がり。(乾燥が足りないようでしたら、さらに過熱します。)指でつぶしてパラパラの状態にして、タッパーやジップロックで保存します。

パセリの栽培方法する

パセリはベランダやキッチンでも手軽に栽培ができ、春から秋にかけての長い期間収穫が楽しめます。

自分で育てた摘み立てのフレッシュなパセリを、毎日の食卓に載せてみてはいかがでしょう?

苗から育てよう

パセリは種からでも育てられますが発芽率が低いため、苗を鉢やプランターへ植え付けて育てた方が容易です。ただし植え付けの際は根を崩さないように注意してください。

水やりと日当たりの管理

水はけのよい土を好みますが、乾燥に弱いので水やりはしっかり、春から秋にかけてはパセリが育つ時期ですので、土が乾かないように管理します。

また、適度な日当たりは必要ですが真夏の直射日光などは避け、明るい日陰で育てるのが最適です。

収穫は春から秋にかけて

パセリの成長は早いので、食べごろになったら外側から少しづつ使う分だけ収穫し、常に10枚くらいの葉を残しておくと、続けて何度も収穫が楽しめます。

また初夏に花をつけると葉が固くなりますので、花茎が出たら早めに摘み取ります。

最後に

思った以上に栄養満点で美味しい食べ方もたくさん、そして栽培も手軽で保存も簡単です。

そんなパセリの新しい魅力を、これからの日々の生活に活かしてみませんか。