『復刻版初等科修身』には、戦前であれば皆知っていたんでしょうが、今は知られていない人物が何人か出てきます。その一人に鹿持雅澄(かもちまさずみ)がいます。雅澄は江戸時代末期に、万葉集を研究した学者でしたから、当時の小学生であれば、万葉集という言葉とセットで雅澄を知ったわけです。

初等科修身二(四年生用)

雅澄の研究

土佐の国に、鹿持雅澄という学者がありました。

まずしい家に生まれたので、勉強をしようにも、本をもとめることができません。雅澄は、知合いの人から本をかりて来ては、熱心に読みふけりました。

家の屋根がいたんでも、つくろうことができず、雨の降る日には、もらないところに、机の置場所を移しながら、研究を続けました。どんなに苦しいことがあっても、気を落とさず、一生けんめいに勉強して、とうとう万葉集古義百三十七巻を書きあげました。

万葉集というのは、日本の遠い昔の人たちの歌を集めた、大切な本です。雅澄は、万葉集の古いよみ方や意味をよくわかるようにし、日本の道を明らかにしたのであります。

日本の中央からはなれた土地ではあり、ゆききにも不自由な時代のことでしたから、こんなりっぱな研究も、世間に広く知られませんでした。

「自分の研究は、死んでからでなければ、世の中には出ないだろう。」

と、雅澄はそういって、下書きを書いたままで、なくなってしまいました。

その後二十年ばかりたって、明治天皇は、雅澄の研究についてお聞きおよびになり、かしこくも、大御心によって、「万葉集古義」が、宮内省からしゅっぱんされることになりました。

こうして、雅澄の心をこめた大研究が、始めて全国に知られ、光をあらわすことになりました。

これを読んでわかること

①鹿持雅澄という学者がいた。

②雅澄は貧しかったが勉強し研究を続けた

③雅澄は万葉集を研究し本を書きあげた

④万葉集は古い読み方や意味がわからなかった

⑤万葉集は昔の歌を集めた大切な本

⑥万葉集は日本の道がわかる

⑦雅澄は中央から離れたところでその研究は知られていなかった

⑧雅澄は自分の死後に研究本が世に出るといって亡くなった

⑨雅澄の死の二十年後、その研究本は明治天皇により出版された

⑩雅澄の研究は初めて全国に知られるようになった

修身は、子供本人の本能を導いて、道徳的知見・判断力・情操・意思を養い、集団生活において生き生きと道徳的な生活を全うできることを役割としています。

その役割から考えると、上記の10の項目のうち、雅澄についての7項目だけでも、十分修身の教科書用の物語は作れたかもしれません。しかし、万葉集についての3項目があることによって物語はより深みを増し、また日本人としての教養がつく物語となっていました。

小学生の教科書は声に出して繰り返して読むものですから、記憶に残りやすくなります。この時、頭にきちんと入らず意味が分からなくても、記憶にさえ残っていれば、成長した時なにかの拍子に思い出したりするわけです。

またここで、子供達から万葉集が読めないとはどういうことか?という質問があったかもしれません。

万葉集は平安時代直前に完成したものですが、埋もれた歌集となっていたため平安時代の半ばには読むことが出来なくなっていたものを村上天皇が解読させたという経緯があります。読めなくなっていたとはどういうことかというと、「万葉集」が漢字の音を借りて日本語の音を表す方法が発展した「戯書」と呼ばれる言葉遊びが使われていたのに(「万葉仮名」)、そういう読み方の伝承が中国文化への傾斜により消えてしまっていたことから起きました。また日本独自のかな文字の発達により、ひらがなやカタカナが万葉仮名に変わって表音文字として使われるようになり、そのかなで和歌を表記することが確立したこともその一因でした。つまり「万葉集」が読めなくなったことは、それだけ我が国独自の漢字の使い方や、ひらがなカタカナが定着していたことを意味しています。しかし、「万葉集」にはかっての天皇の歌も納められていますし放ってはおけない、と博学の学者達に解読を命じたのが村上天皇です。

ではなぜ、後に誰もが学ぶことになる「万葉集」が知られなくなってしまったのかと言えばそこには政変がありました。万葉集を編纂した大伴家持は延歴四年(785年)に起きた藤原種継暗殺事件に関わったとして家財が没収されその中に編纂途中の「万葉集」も含まれていたのです。後に家持は許されて万葉集の編纂を完成させたといわれますが、そのような経緯があったため「万葉集」は表に出ることなく約百五十年後の村上天皇の時代まで埋もれてしまったのです。そして、その間に我が国独自の漢字の使い方が普及したため、万葉仮名が読めなくなってしまっていたのです。

この時以降、万葉集の研究が進められてきましたが、今現在でもまだ全文解読はできていません。つまり多くの学者が万葉集解読に挑んできた、その一人が鹿持雅澄というわけです。

つまり万葉集を知るということは、我が国の漢字定着の歴史を知るということにもなるわけです。我が国には、先人達が試行錯誤して「漢字」を我が国の文字へと定着させ、またひらがなや、カタカナという文字を誕生させ、我が国独自の漢字の使い方を作っていった歴史がありますが、その過程の一部が万葉集としてあるわけです。しかしそれも、使われなくなってしまうと忘れ去られ千年以上経っても全文解読ができなくなってしまうのです。

ここに我が国が伝統を途切れさせないように努力してきた理由が隠れています。失ったものを取り戻すのは難しいのです。

ところが、文字において我が国では二度にわたる国語の大きな改革で、江戸時代までの先人達が当たり前に持っていた漢字や漢語の知識を失くしています。

明治時代の始まりと、戦後です。以前、江戸時代や、江戸時代に教育を受けた明治初期の人達は庶民でさえも当たり前に江戸時代以前の書物を読めたことを知って衝撃を受けたことがあります。

つまり、国語教育をどんどん簡単にしてしまったがために、江戸時代以前と明治以降との文化の断絶を生んでしまっていたのです。現在、江戸時代以前の書物を読める人は限られていますから、研究しようとしたら当時の文字の解読から入らなければなりません。最近はこうした書の入門も流行っていますが、本を読める人が誰でも当たり前に読めた時代との差は大きいです。

そしてご存じの通り、そうした国語教育の劣化に追い打ちをかけたのが、国語教育を減らして外国語(英語)教育を行うという愚を犯していることです。最近、我が国の学生の読解力が落ちていることが定期的に話題にあがりますが、国語教育を劣化させればそうなることは当たり前のことです。

また以前からメディアなどが我が国の言葉を歪めて使用することが多くあります。言葉のバランスを変えたり、違う意味で使用することが非常に多くあり、意図的にしかみえません。また、言葉にはその国の考え方が反映されてるものですが、そうしたことを理解しないで使用している人に声の大きい人が多いということもあり、それに影響を受けてしまうということもあるようにも考えています。

そうしたことは、しっかりした国語教育を行えば正せるのではないかと思いますが、その国語教育そのものが、国語ではなく違う方向に傾いているのではないかという問題があるように思えてなりません。

いずれにしても、こうした時代に万葉集から引用された改元が行われ、それに伴って「万葉集」が復活してきたのは、またしても我が国の不思議な流れではないかと考えるのです。なにか、国が危険な流れに向かってしまっているとき、そうした流れを変えるような出来事が起きる、と国史を見ていると感じることがあります。

「令和」という万葉集由来の年号は、言葉の断絶は、歴史の断絶を生み、貴重な記憶の断絶を生むことを思い出させるためのきっかけとなるように登場したように思えるのです。

我が国の先人達が何百年もかけて日本語として定着させた漢字と、作り出した文字のひらがなとカタカナ、そして我が国の言葉の数々、我国には漢字を参考に作られた国字もあります。そうした我が国独自の文字と言葉が我が国の文化を豊かにし、私たちはその恩恵を受けてあらゆる教育を受けることができます。万葉集を知ると、そうした先人達の苦労を藻屑にしてしまうようなことをしてしまっていいのだろうか?と考えさせられるのです。

大陸から伝わった漢字が、どのように日本語の文字へと変わっていくかが紐解かれた『日本語の奇跡』。山口 謠司著書には、日本語に関する本が多数あって面白いです。

神社検定テキストの『万葉集と神様』は万葉集入門書として、万葉集の解読についても記載されています。多くの人の努力によって万葉集は復活したのです。

全訳がないと読めない『万葉集』原文全訳注付。

万葉集の解釈が面白いねずさん著書『奇跡の国日本がわかる万葉集』

万葉集を知るということは、日本の心を知るということ。みんな大好き坂本龍馬は、土佐出身ですが和歌を多く詠んだことも知られており、日本各地を行き来した中で必ずその土地の和歌の会に参加していたといいます。加持雅澄が土佐出身だと知った時、地元にこうした人がいたということは龍馬にも影響を与えていたのではないか、とも考えたのでした。龍馬が詠んだ歌を好きな人も多いですが、時代を超えて愛される歌であるというのは、和歌ならではのことだと思います。読み方さえわかれば万葉の歌でさえ、その音のまんまなんとなく意味合いがわかるのですから、幕末の歌が共感を呼ばないはずがないのです。時代を超えて研究を続けてきた先人たちには感謝しかありません。

安政五年八月十九日(1858年9月25日)、加持雅澄は亡くなりました。この時坂本龍馬は22歳です。旧暦8月19日の本日は旧暦での雅澄の命日です。

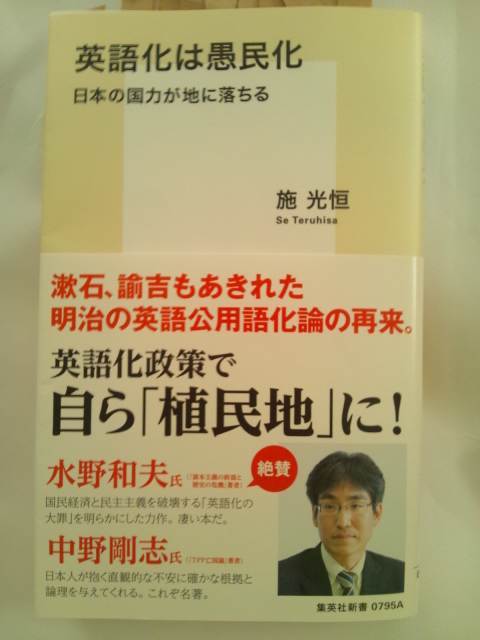

英語教育を考えさせられる「英語化は愚民化」

敬語・敬称を使用しない、あるいは混乱させる使い方の根底にはこうした日本の言葉を奪い破壊することによる潜在的な皇室破壊=日本破壊があるからこそ、危機感を感じている。また日本語の中に存在する相手を敬うという思考回路を破壊してしまうことは日本社会の秩序の破壊を孕んでいる。それほどに言葉の破壊の危険性は計り知れない。だからこそ、国語を守ることは大切・重要であり、その国語を守ることは我々日本人にしかできない。

ボーカロイドの作曲家ノゾミマツキさんの万葉集の歌動画

🌸🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎