先日まで放映されていた三浦春馬さん急逝直前まで撮影されていたドラマは、見せしめドラマであったといわれており、その検証がたくさんされています。中にはこぎつけではないかと思うものがあったりするのですが、皆さん慎重に検証を繰り返して取捨選択しており、そうしたものが現在積み重なっていっている状態です。

なんといっても人が一人亡くなった事実は動かせません。

そして撮影中に急激に痩せたこともありますから、何かが行われていたことを疑わないことの方がおかしいです。

ところがそのことについて、公に問題視することがないことがさらにその異常さを物語っています。

どこからもアンタッチャブルであることがかえってその異常さを浮き彫りにし、これがなにがしかの真実であると伝えてしまっているといえます。

そんな前代未聞な状況の中にありながら、最後まで最高の演技をしていた春馬さんのその強さはどこにあったのでしょうか?

昨年の連続ドラマ「two weeks」では、過去に愛する人を人質にとられて身代わり犯罪者となり、現在ではもう一度愛する人と我が子を人質にとられた役を演じていました。これを観た時、あまりにも大きな闇の中で逃げようがなかった春馬さんが現実に頑張れたその希望とはなんだったのかと考えてしまいました。

最後のドラマでは、役名からしてわざと「猿」が付く名前を選び、猿だらけにしたと言われています。「猿」には悪い意味がたくさんあるからです。

しかし私は、過去に「ごくせん」で生瀬さんが演じた役名でありドラマ中で憎まれ役ながらも実は春馬さん演じる風間簾を気遣った良い人であったその名字(読みは違う)、そして日本の古い名字である「猿渡」が揶揄されるために選ばれていたとしても、その名字そのものを春馬さんが嫌ったとは考えていません。ただ悪い意味で使われての「サル」呼ばわりは確かに役とはいえ気持ち良くなかっただろうことも想像できます。しかし、劇中に登場するペットロボットの猿彦の名前をみてからは、もしかしたら日本を指し示した神として演じていたのだとも考えていました。その神とは猿田彦神です。猿彦は、まるで猿田彦です。

猿田彦神は、日本神話に置いて道案内の神として登場します。天孫降臨の際に地上を道案内したからです。そしてその後全国を開拓したともいわれる神様です。今では、道案内の神、指標を教えてくれる神として信仰されています。

猿田彦神社の本宮、椿大神社 猿田彦の御陵もここにあります

伊勢の猿田彦神社

また太陽神の使いや、山の神の化身としての猿神信仰があり、山の神である大山昨神が祀られている赤坂の日枝神社では狛犬ではなく猿が出迎えてくれます。そしてお守りや絵馬、御朱印帳などいたるところに猿のモチーフがあります。

三浦春馬さんが自ら提案して撮られたドラマ「僕のいた時間」(フジテレビ)がかって放映されましたが、その年の初め、春馬さんを含むメインキャストでこちらにお参りしてドラマのヒット祈願されていました。TBSに近い神社ですからその後もお参りされていたかもしれません。

なお、日枝神社の大本、日吉大社では神猿は「まさる」と読み、「魔が去る」、あるいは「勝る」として大変縁起が良いとされています。

いくら貶めようとなにかに揶揄しても、日本では全てのものが神となる国です。だからこそ、きっと春馬さんは、猿田彦たらんとして、また猿神(まさる)となろうとしていたのではないかと思いながらドラマを観ていました。いえそうでなければ、あそこまでの演技を全うできなかったのではないかとも。三浦さんは、様々なメッセージも残されていました。今、その様々なメッセージが解かれ始めていますが、あきらかに逃げられぬ最期を悟っていたからこそ、残されたのでしょう。そんな中であのような明るい役を全うしたのです。どのように最期の日々を送ったのかと考えるだけでも苦しくなる、ドラマ撮影中の過酷さが解明されるほどに悩ましくなる毎日を多くの人が送っています。

この物語の主題は、物質文明に右往左往し、おカネに振り回される人たちの姿であり、物語だけを考えればきっと春馬さんが好きな主題であったかと思います。ドラマ中には、欠けた茶碗を金継ぎするシーンもありました。そうした物質に振り回される世界から目覚めてほしいと、この最後のドラマの主題について考えていたに違いないと思うのです。

そして、きっと多くの人が、全てのメーセージを読み解き、猿田彦神たる春馬さんの指し示したものをみつけてくれると信じていたのだとも思うのです。

大きな闇に飲み込まれようという時に、光を少しでも残そうとしたのだと。

事実、このドラマの放映前からおかしいと思う人が増えていましたが、このドラマの放映が決定的に私達にその方向性を見せつけ始めています。

それは多分、このようなことが二度と起ることのない明るい日本ではないでしょうか。

そのためには必要なのは、日本を知ることです。日本は古来から「シラス」知ることで統治されてきた国です。多くの人が知ることで智慧もその先の叡智も生まれてきました。

ところが、戦後の日本は目隠しされていることが多くあり、それで見えなくなってしまったことがたくさんありました。そして目隠しが取れた後も見えなくなってしまったものも多いのです。今、その見えなくなっているものを見えるようにしようとしている人がたくさんいます。そして、その一人が三浦春馬さんだったのです。

2000年以降、何度か日本人が目覚める機会がありました。

2002年 ワールドカップサッカー共催

2010年 バンクーバー五輪冬季開催あたりからのフィギュアスケート人気

2011年 東日本大震災

2013年 伊勢と出雲の遷宮

2016年 上皇陛下の御言葉

2019年 御代替わり

2020年 三浦春馬さん急逝

困難なことが起きた時、不条理なことが起きた時、また日本の根幹となる皇室や神社に関する事があると、日本人は日本人としての自己認識が刺激され、目覚めてきていることが長く続く過去の歴史をみてもわかります。普段は内輪で争うようなことがあっても、外に敵があれば想いを同じくして行動するのです。

例えば、三浦春馬さんの遺作として残されている映画の一つ「天外者」は、幕末・明治の列強欧米から狙われている状況の中で、日本を維持し富国強兵に導いた五代友厚の役でしたが、この幕末・明治も多くの日本人がそれまでは国、日本の一地方としての国の一員としての認識から世界の中にある日本国の一員としての認識に目覚めさせられた時代でした。また、もう一つの遺作、「ブレイブ 群青戦記」で扮するのは若き日の徳川家康、松平元康ですが、この戦国時代は世界では大虐殺時代(大航海時代)の始まりであり、下手をすれば日本も植民地にされるべく虐殺された可能性がありましたが、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康はこうした西洋人を利用するだけ利用した後、日本から追い出し入国制限をして日本を守ったのです。この時が、それまでのアジアの中の日本から、世界の中の日本という国としての目覚めの時でした。

ところが戦後の日本人は当たり前に、日本国として、あるいは日本人として考えることができなくなってしまった。それが長い時を経て、2000年以降、目覚める機会が繰り返されるようになった。

そんな中、三浦春馬さんは、日本のために取材を繰り返し、日本全国の人達がそれぞれの地域について考えるような本を残された。

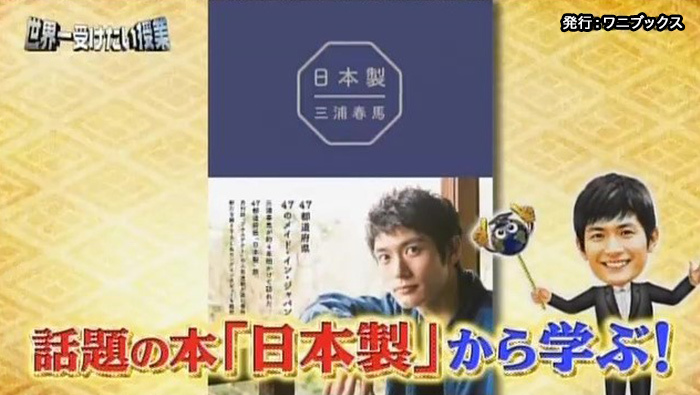

「日本製」です。この本は、日本中の誰にも等しく身近な地元を知る事を知ることができるように作られています。

そこから始めて他の地域を知るもよし、あるいはもっともっと地元を知るもよし、好きなように日本を探求するきっかけとなる本です。各地の伝統工芸の継承者にも取材をしており、なかには、継承者のいないまま今では亡くなられている方もいますので、貴重な記録ともなっている本です。

最近はやっと本屋に並ぶようになったようですが、9月中に行った本屋で珍しく「日本製」が数冊平積みされていた時には、「お一人様一冊」の張り紙がありました。その後、池袋のジュンク堂へ行きましたが、フォトブック付きの特装版「日本製」は1つありましたが、「日本製」のみはありませんでした。その1週間ぐらい前に行ったときは、ランキング1位で「日本製」が置かれていました。そして、最後に「日本製」の版数を見た時は、七版となっていました。私が購入したのは9月10日付の五版を8月23日に手に入れたのですが、ひと月ほどで二版進んだことになります。

「日本製」が売れているのは嬉しいことです。例えそれが残念なことに三浦春馬さん急逝によるものだとしてもです。

4月5日発売後の2週間で緊急重版が決まったそうですが、その後の流れは明らかに春馬さんの急逝によるものと思われるからです。

案外、これはむしろ、最後に三浦さんが仕掛けた営業なのかもしれないと最近考えています。

上記のように、急逝直前多分春馬さんは死を覚悟してたくさんのメッセージを残されていたと思われます。しかもそうした覚悟は、もしかしたら昨年あたりから色々と考えており、インスタグラムを昨年までの分は全て削除整理していました。

そして今年の誕生日に4年以上かけて取材作成してきた「日本製」の47都道府県分を1冊の本にまとめたものが出版されました。内容をみればわかりますが、ただの俳優の取材記事ではありません。真に日本について考え興味を持ち、勉強しそれを他の人達とも共有し考えたいという想いで作られています。もしかしたら、三浦さんは何か自分の身に起こることを感じて、その前にこの本を出版しようとしたのではないかとさえ最近思えています。

7月4日の「世界一受けたい授業」では「日本製」で取材したことを教材にしたスペシャル番組に出演しています。この時の映像を見ると、同じスペシャルで登場した二人と比較して凄く控えめで、控えめ過ぎなのがとても気になりましたが、それもあの業界の現実だったのかもしれません。そうした中でもこの本を紹介するために春馬さんは頑張ったわけです。

そして7月16日に収録したのが、人気番組だった「世界はほしいものにあふれている」で、この日は通常2本収録の所を3本収録し、その3本目がスペシャルとして、世界ではなく日本、つまり「日本製」の数々にスポットをあてたものだったのは、皆さんご存じの通りです。あとから、事務所契約の更新をしないため番組のMCそのものも終了で、NHKも三浦春馬さんも、JUJUさんもみなこれが最後の収録として撮ったのだとツィッターで話題になっていました。だから、こうしたスペシャルが実現したし、番組最後の三浦さんもJUJUさんも寂しそうだったのだと。(NHK見てないので、いくつかの映像は見ていますが、全体は未見です)もしかしたら、MC交代のニュースが本来は普通に出るはずだったのに、春馬さん急逝で次の人が・・・という発表になったのではないかいうのです。

いずれにしても、テレビ番組でもう一度「日本製」の特集が行われたわけです。以前、広告をいかに効果的に行うかは、いかにテレビで露出できるかである、とあるスペシャリストが言っていました。春馬さんは、日本のために行ってきた仕事の成果を2度もテレビ番組で特集することができました。

この放映は、春馬さん急逝後のことでしたから随分話題になり、「経年美化」の言葉が多くの人に広まりました。そしてよけいに「日本製」が知られることになりました。

そして実は、「日本製」には、購入者から抽選で千名集めて行われるシークレットイベントが行われる予定でした。もしかしたら、日本製で取材された方たちがいらっしゃるような企画だったのかもしれませんが、今となってはどのような企画だったのかを知ることはできません。これはHPにてまだ観ることができます。告知では7月中の予定でしたが、9月に中止の告知となっています。

「日本製」は、北から南までの日本列島の位置で構成されていますが、雑誌掲載時の時期が載せられているので大まかな取材時期がわかります。この時期を考えながら読んでいくと、後半に行くほどに、春馬さんの日本に対する思い、またこれからの仕事や日本の将来に対する思いが強くなって行っているように思えます。あるいは、経験したことを次の仕事に生かしたい、どう生かせるか?と考えているのが手に取るように感じられます。4年という時間をかけているわけですから、その時間の経過の中で先に経験したことが昇華して次の経験に影響を与えたことも多々あるのではないかと思います。

そして巻末インタビューでは、昨年の秋に撮影された五代友厚の映画(「天外者」)について語っています。五代友厚について調べると、尊皇攘夷の気持ち厚く、弁の立つ人であり、幕末から明治にかけての世界の中の日本の立ち位置を考えて行動した志士の一人であったことがわかるのですが、友厚はその才能から若くして官僚のトップの位置についており、そのことからやっかみが多く、左遷までされた事があった人でした。官僚を辞めたのもそうしたことが激しくなったことから民間に下野したといい、それが三浦さんに重なっていきます。現在渋沢栄一の方が経済界の礎を築いた人として有名ですが、もし五代友厚が長生きしていたら、渋沢栄一よりも五代友厚が重鎮となっていたであろうことがその実績からわかります。友厚を演じるにあたり、準備期間が長くなったことから三浦さんはきっといつものように充分調べて演じられたのではないかと思います。そして五代友厚に自分と重なるところを発見して気に入り、大いにその役を演じる士気を高めたのではなかと推察しています。だからこそ、撮影後の春馬さんは友厚風帽子を好んで被っていたのだと思うのです。今年の年頭の靖国神社での写真も帽子を被っています。

春馬さんのこうした心意気が目に見えたことは、春馬さんを排斥しようとする層には疎ましかったに違いありません。

そんな中、テレビで2回「日本製」を取り上げてもらったその陰で、なにかを犠牲にすることがあったのかもしれないとも最近では考えてしまいます。

しかし、このおかげで「日本製」は大いに宣伝され、多くの人が買い求めました。

結果的に春馬さんは神猿(まさる)となって、私達に道を指し示し、勝っているのではないかと最近考えています。なんといっても、本として残したことで日本の伝統や技術が紙として残ることになり、それを残そうとした三浦春馬という日本人がいたことは永久に残ることになったのです。つまり、三浦春馬は永遠に生きるということです。そしてこの本が多くの人に広まったことで、この本が確実に残ることがさらに補強されたと言えます。きっとこの本を読んで、感銘を受けた人の中から多くの日本を引き継ぐ人たちが表れることでしょう。そうした結果が出るのは早くても10年ぐらい後になるでしょうが、20年、30年後には「日本製」に影響を受けた人が大なり小なり表れてくると思います。

今、「追春馬」としてこの「日本製」をいろんな形で辿っている人がいます。辿った先には本物があるわけですから、春馬さんがそうした体験する機会をプレゼントしてくれたのだともいえます。

猿神(まさる)と道開きの神として・・・。

あまりにも謎が深すぎて、今すぐ謎が解明されないのは悔しいですが、少なくとも百年後には死の真相と一緒に三浦春馬さんは語り継がれていると信じています。それは同時代の誰よりも歴史の1頁に強く刻まれる存在であることも。今、多くの人が悔しく感じている分だけ強く刻まれるのだと私は信じています。

そしてそのためにも、今少しでも解明できることは解明していきたいとも思うのです。

「日本製」の中の、後半連載部分で、日本と日本の将来、そして自身の将来への想いが溢れる言葉の数々

2019年1月号以降の掲載から

38 福島 世界一の称号を持つお米農家

日本人のDNAが騒ぐのかお米に囲まれると嬉しくなっちゃう

いいものって大量生産できない

39 福井 国内生産シェア95%の鯖江の眼鏡―メーカー

日常的に使う眼鏡だからこそ日本のブランドを身に着けることで、世界に誇る技術を後世に伝える手助けができるならとても有意義なのではないかと思います。

40 滋賀 手作り和ろうそく

いいもの、血の通った仕事は繋がるんだなと今回強く思いました。

生産者の高齢化や日本で唯一木桶を作っていた会社が木桶作りを辞めてしまうという話にも通じるというか、伝統的な仕事に携わっている方々は、多かれ少なかれ同じような悩みに直面していると思いますが、一流の方々はそれでも高い志としっかりしたビジョンを持って前に進んでいる。そこも共通している。

41 三重 伊勢エビ漁師

温暖化や川をせき止めるといったことが生態系に影響を及ぼす。知識ではなく漁師さんから語られると、より他人ごとではないと思えます。

極めている方に「人より成功するには努力しないといけない」というお言葉を真っ直ぐに言っていただけたのも響きました。

42 埼玉 小鹿野歌舞伎の伝統継承

芝居を伝えるのはなんて温かみのある、血の通った行為なんだろうと思えます。

役者というのは、ともすると我が出やすい職業であると思っていて、だからこそ地域の人々が同じ温度感でひとつの作品に向かう難しさ、そして同じ気持ちで稽古のあとや上演後にお酒が飲めるかけがえのなさもよくわかる。本当に学ばせてもらいました。

43 東京 佃島 佃煮の歴史

第二次世界大戦で佃島が空襲を逃れたのは、戦後、石川島の造船所を利用したいGHQの思惑があったのではないか、なんていう話は佃煮とは関係ないけれども知的好奇心を刺激されました。

タワーマンションが出来るともとから住んでいた人の生活に少なからず影響が出るのだそうです。ただ少子化の日本にあって、この界隈に子供が増え学校が新設されることは少なくとも希望なのかなと思います。

44 兵庫 赤穂 塩の国で知る塩の重み

昔の人の感覚の鋭さや忍耐強さに感服してしまいます。(塩を作る工程について)

そこまで苦労してでも作っていたのは、塩が、人間が生きていくためになくてはならないものだからであり、当時の人達の苦労を考えて、これからもっと大切に扱わなくてはと考えました。

時代物は武士を描くものが多いけれど、例えば、この赤穂の塩を江戸に届けるんだという強い想いで、名もなきたくさんの人々が塩づくりに熱意を燃やす、そんな姿を描く作品があったら参加してみたい・・・なんてことも、思ったりしました。

45 沖縄 沖縄組踊

しっかりと継承された型があるからこそ、何をやっても組踊として成立させられる自信があるのだと思いますが、伝統を守りながらも新しいことに挑戦する志に感銘を受けました。唱えは単純に難しかったです。基本的に抑揚が強くないほうが声帯を使うといわれているのですが、絶えずエネルギーを出していないといけないような歌い方が必要で、ミュージカルの経験があっても難易度が高かったです。

(ここではキンキブーツにも日本舞踏の型を密かに入れたと語っており、研究していることがよくわかる内容となっています。)

46 和歌山 高野山の麓、胡麻豆腐

「ひとつのお盆に色々なお料理が並んだ精進料理の中で、胡麻豆腐だけが単体で主張するようであってはいけない。けれど、最後に一番おいしかったと思ってもらえたら、ありがたい。」という言葉を役者にも通じる部分があるなと思いながら聞いていました。

濱田屋さんの胡麻豆腐のようにシンプルだけど強い、主張しないのに主張している、そんなところを僕も目指していきたいと思いました。

47 京都 伝統工芸の後継者によるプロジェクトユニットGO ON

こんなに素晴らしい人達がいるんだということは、知ってほしいと思います。今回共通しておっしゃっていたのが、自分達が継承したものをどうすれば次世代に繋げられるかということで、そのために今、一番伝わる方法を追及しているということ。縦のWEと横のWEという話もビビッときました。縦のWEでいえば、僕たち俳優は古典芸能の時代から、やはり連綿と継承しているものがあると思いますし、共演者や一緒に物作りをする仲間たちといった横のWEもある。それぞれが個々に腕を磨き、技を深めながら、一緒に未来を考えられる。そんな仲間と共にある「GO ON」のみなさんの活動を、これからも楽しみに、たくさんの刺激をもらいながらも、僕も受け継いだものをしっかりと伝えていきたい。

巻末インタビューから

(五代友厚の映画の撮影に当たって)五代さんは製藍事業に力を注いだ方だったということで、そのことを役作りに投影させられないかと考えました。そこから、彼のハンカチに藍染めのものを使えないか、その場合には「雪花絞り」というこの時代にもあった絞りの技術でやってみたい、というアイデアが生まれ「日本製」でお世話になった徳島県のBUAISOUさんに相談して、特注で作っていただいたハンカチを劇中で使わせてもらいました。

アミューズの「AAA」の活動を通してチャリティーについて考える機会をもらいました。実際にラオスに行って現状を知ったことで、他の事に対しても”きちんと自分の目や耳で現状を知りたい”と思えるようにもなりました。

僕たちも人間だから、モチベーションを高く保ち続けることが難しい時期もあるかもしれません。でも、そういった時にも携わった作品…映画や舞台、ドラマであったり、この書籍や写真集といったものも頑張っていけるというか、自分のやっていることがちょっとした着火剤になり得ると考えられる健康的なマインドを持ち合わせたいとすごく思うんですよね。「日本製」では、そういったことをたくさん教えてもらえましたし、充実したいい時間、いい心の持ちようを教わってきた4年間だったと思います。

(殺陣の稽古について)「時代物をやるかもしれない」という話は少しはあったかもしれませんが、それよりもいつか海外で仕事をすることになった時のための準備です。日本人として刀についてや着物の着方、また、それぞれの所作や作法に関してどんな意味合いがあるのか聞かれることがきっとあるはずなので、その時のためにしっかり知識を入れておきたいと思いました。英語を話せるに越したことはないですが、喋れたとしても知識がなければ説明もできないので。その時のために、自分がしっかりと信じられる知識を持ち合わせておきたかったんです。

(同じ理由で他にやっていることは?)今は殺陣と居合ですね。役柄で必要があれば、折に触れて日本舞踏の先生に相談させていただくことがありますが、最近は踊りから少し離れてしまっています。

僕もただ言われたことをやるというよりは、よりよくするために提案が出来るようになってきました。京都の撮影所のスタッフさんは職人のイメージが強いので、生半可に僕のような若造が意見を言うことができない雰囲気もあるんですが、学んできたからこそ胸を張って、「僕はこう思うのですが」「この道具を使いたいんですよね」ということが言えるような気がしています。

提案する事柄についてはちゃんと根拠となるものがあるから、臆せずに主張できるんですよね。そこが我ながら成長したところだと思います。

・・・「日本製」以上

「日本製」の中では、訪れた地で茨城に関係があることを発見する度に素直に喜んでいた春馬さんは、出身地の茨城愛にも溢れていました。2年前のハロウィンにはご当地ヒーローのイバライガーに扮した写真を自身のインスタにアップしています。ここで憂いを含んだ表情で写真に納まっているところがまた上手い!と思わせます。しかもこの旧イバライガーは戦い傷ついた風情なんです。いや、もしかしたら時期的にも、春馬さん自身が戦い傷ついた時でもあって、旧バージョンに扮したのかもしれません・・・。

負けて勝っているもう一つの要因

三浦春馬 & STAFF INFO@miuraharuma_jp

明るみになる事が清いのか、明るみにならない事が清いのか…どの業界、職種でも、叩くだけ叩き、本人達の気力を奪っていく。皆んなが間違いを犯さない訳じゃないと思う。 国力を高めるために、少しだけ戒める為に憤りだけじゃなく、立ち直る言葉を国民全員で紡ぎ出せないのか…❄️

2020年01月29日 01:33

4月26日のインスタミニライブ、歌ったのは大好きだったゆずの「からっぽ」。なお、古来日本では人は亡くなると魂が抜けだし肉体は「からっぽ」な抜け殻になると考えられていました。最近こう書かれている一文をあらためて読んで、もしかしたらそうしたことまで予期して歌を選んだのかもしれないと考えてしまいました。

10月29日追加↓

本日、予告編アップされましたので、30秒バージョンを添付します。

「私は夢のある未来が欲しいだけだ!」

「みんなが夢を持てるのが一番大事だと思う。そんな世の中を作らねばいかん。」

「俺に任せろ~!俺について来い!」

やはり、春馬さんは「天外者」でも、友厚の言葉で道開いているのだと思う。

・・・追加以上。