飛鳥寺へ行く途中に、雷丘がありました~~

柿本人麻呂

「大君は 神にしませば 天雲の 雷の上に 庵りせるかも」

大君(天武天皇)

正門

本殿 (向かって右)

飛鳥寺(安居院)

聖徳太子第11番目の霊場

飛烏寺は、崇峻天皇元年(588)に蘇我馬子が発願し推古天皇

4年(596)に創建された、わが国最初の本格的大寺院です。

発掘調査(昭和31年)の結果では、束西約200m、南北約300m

の寺域をもち、その西南に塔を中心として三金堂を置く大寺院

であったことが判明しています。造営には百済の工人が当り、

伽藍配置や瓦の文様などにも、当時の朝鮮の仏教文化の影響が

色濃く出ています。

本尊の国重要文化財で現存する最古の金銅仏とされる飛鳥大仏

(釈迦如来座像)は609年(推古天皇17年)に、止利仏師に

よって造られた日本最古の仏像です。

創建当初 (日本最初) 金堂礎石(三個) 西暦五九六年

588年蘇我馬子の発願によって建立されたと伝えられる日本最古の仏教寺院。

造営には百済から渡来した僧・寺工など、多くの新知識や技術を携えた人々

がかかわった。1956年からの発掘調査によって、塔を中心に東・西・北に

金堂を築き、中門からのびる回廊がこれらを取り囲む伽藍配置であることが

明らかとなった。

日本に類例のないこの配置は、高句麗の清岩里廃寺に近似していることが

指摘されている。また、"飛鳥大仏"の名で親しまれている本尊の釈迦如来

は、止利仏師の作といわれているが、中国北魏様式をとっており、当寺が

東アジアの様々な要素を取り込んで造営されていることがわかる。1196年

の火災によって大破したが、法隆寺金堂釈迦三尊像との類似が指摘されている。

飛鳥寺の西側に、『乙巳の変の時に蘇我入鹿の首が飛んできた』と伝承

される五輪塔がある。地元では入鹿の首塚と呼んでいる。

金堂の仏像

釈迦三尊像(推定623年)

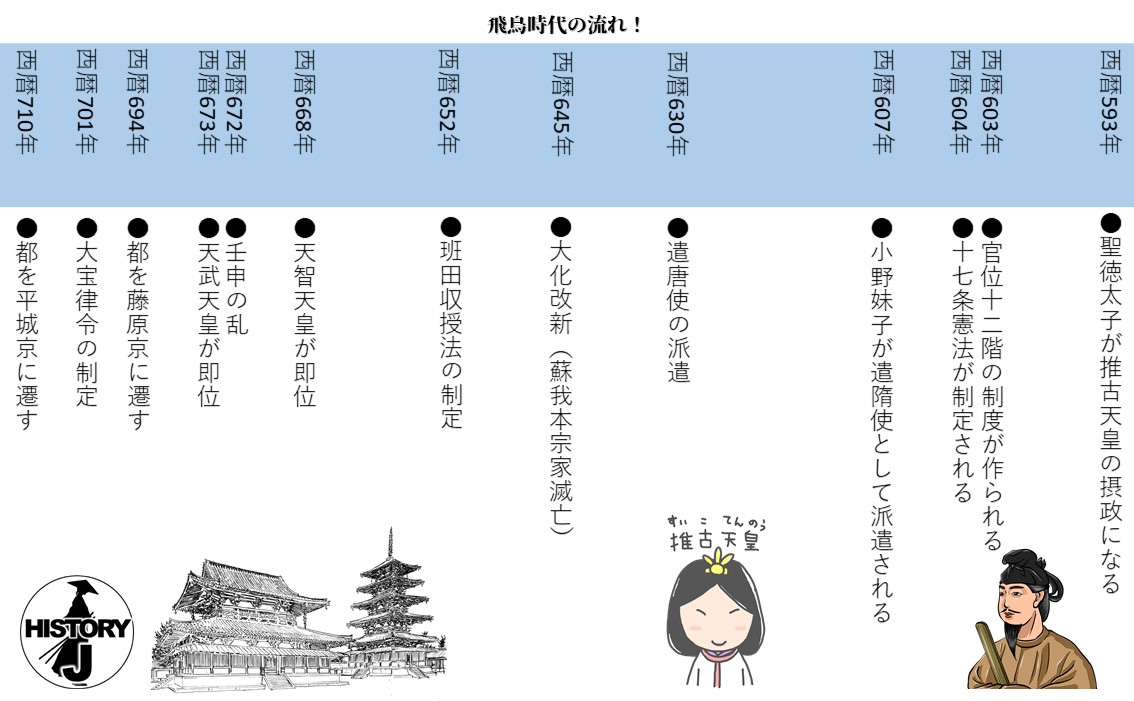

皇極天皇4年6月12日(645年7月10日)、中大兄皇子、中臣鎌足ら

改革派は、蘇我入鹿の政権私物化にとどめを刺すため、三韓(新羅、

百済、高句麗)から進貢(三国の調)の使者が飛鳥板蓋宮の大極殿

に来る時を狙い、暗殺。

入鹿の父・蘇我蝦夷(そがのえみし)は、6月13日(西暦7月11日)、

居館に火を放って自殺。

6月14日(西暦7月12日)、皇極天皇は軽皇子(かるのみこ=孝徳

天皇に)へ譲位し、中大兄皇子が皇太子となり、一連のクーデター

が成功を収めます。

飛鳥板蓋宮大極殿で討たれた蘇我入鹿の首が飛んだという首塚ですが、

板蓋宮と首塚は600mも離れていますからまさに伝説。

蘇我入鹿と父・蘇我蝦夷の館のあった甘樫丘(あまかしのおか=

国営飛鳥歴史公園甘樫丘地区)を背にして首塚が造られています。

現存する五輪塔は、南北朝時代と推定される花崗岩製。

現在の飛鳥寺西門

日本「飛鳥寺」との姉妹寺

修徳寺は596年に完成した日本初の寺院1塔3金堂と大仏が

有名で、渡来人の子孫が制作した「飛鳥寺」とは姉妹寺院と

なっています。

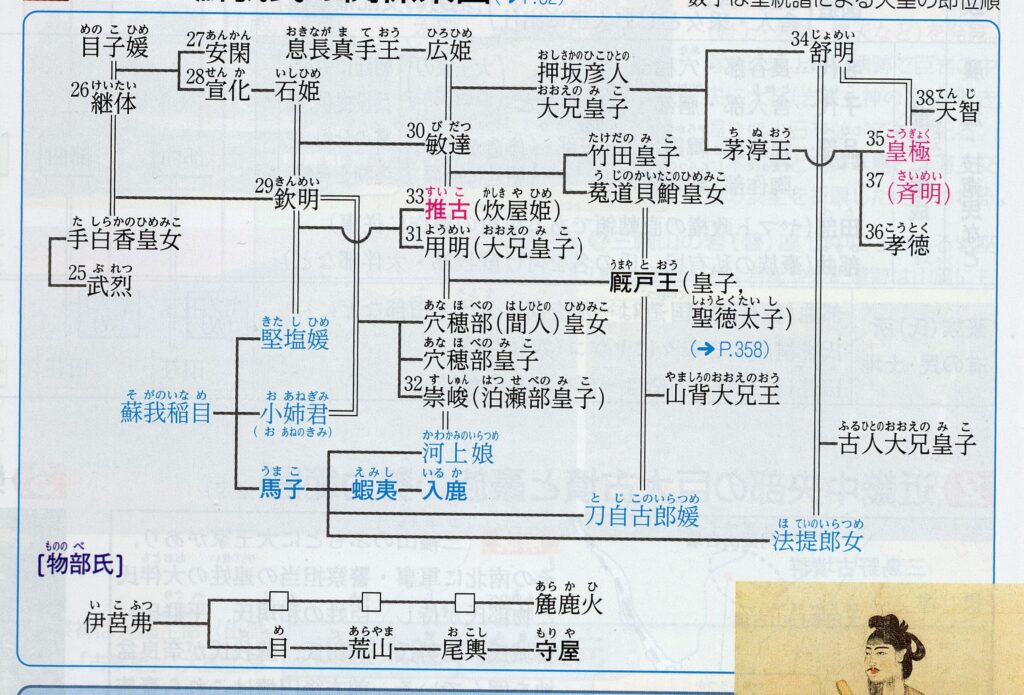

推古天皇期には、皇太子となった厩戸皇子(聖徳太子)が、

摂政をつとめ、馬子は、聖徳太子と合議して政治運営する

こととなりました。

この時期、本格的な伽藍を持つ寺院 飛鳥寺 の建立も

行われます。

622年(日本書紀では621年)太子が没してしまいます。

その後は、馬子の独断ぶりが目立ったことでしょう。

そして、626年、馬子もこの世を去ります。

馬子とか、蝦夷、入鹿という名前も少し変わっており、後の

世に本来の名とは異なる名前で書かれたのではないかという

意見を聞いたことがありますが、どことなくそんな風に感じます。

(あくまで想像の範囲ですが・・)

◦菟道貝蛸皇女(うじのかいだこのひめみこ):

推古天皇の娘で、聖徳太子の叔母にあたります。太子との間

には子はいませんでした。太子の仏教興隆に協力し、法隆寺の

建立にも関わりました。

◦刀自古郎女(とじこのいらつめ):

蘇我馬子の娘で、蘇我蝦夷の妹です。太子との間には長男の

山背大兄王をはじめとする4人の子がありました。山背大兄王

は後に蘇我入鹿と対立し、一族とともに自害しました。

◦膳部菩岐々美郎女(かしわでのほききみのいらつめ):

膳氏の娘で、太子の妻の中で最も多くの子を産みました。

太子との間には8人の子がありました。

太子と同じ日に病に倒れ、太子の死の前日に亡くなりました。

◦橘大郎女(たちばなのおおいらつめ)

推古天皇の孫で、太子の従妹にあたります。太子との間には子

はいませんでした。太子の死後、太子が極楽往生した姿を見たい

と願い、天寿国曼荼羅繍帳を作らせました。

(明日香村).jpg)

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/6DKEL4IEXVMV3HXGNOWSX774FQ.jpg)