(Wiki)

を指す言葉である[1]。

「OTEMACHI ONE」は、皇居前に位置する地上31階地下5階の

「三井物産ビル」と、日比谷通り側に位置する地上40階地下5階

の「OTEMACHI ONE タワー」からなる大規模複合施設です。

3&1&5&4&5=18(9 9)(11×9)

三&ONE=4

18&4=22(11×2)

4月26日(月)

大手町「将門塚」に於いて

将門塚改修竣工式典が行われました。

13時より

神田山日輪寺住職により落慶法要式典。

15時より

神田明神神職により竣工式典。

関係者のみの参席でしたが、

厳粛に滞りなく執り行われました。

新しい将門塚を

どうぞよろしくお願いいたします。

2020/

4&2&6=12(6 6)

2&2&12=16(8 8)

左右に、カエルの石碑

カエルの置物も~~

徳治二年 蓮阿弥陀佛(法名)

よく見たら、石碑に蓮の文様がありました。

(Wiki)

諸国を遊行回国中であった遊行二祖他阿真教が

法名を贈って首塚の上に自らが揮毫した板碑を

(じしゅう)芝崎道場に改宗したという。

その後江戸時代になって日輪寺は浅草に移転さ

せられるが、今なお神田明神とともに首塚を護持

している。時宗における怨霊済度の好例である。

今から1079年余り昔の平安中期、板東八カ国を制覇した

兵(つわもの)がいた。

自らの比類なき武芸を誇った平将門(たいらのまさかど)、

その人である。

王朝国家による貴族政治のなかで、彼の武力による東国国家

の存続期間は、2ヶ月足らず。

しかし、その、瞬きのようなわずかな時間は、暗闇のなかに

おける閃光のような輝きとなって、東国における武士の発生

と成功への道筋を、鮮やかに照らし出したのであった。

平安京でさらされた平将門の首は、数ヶ月経った後も目を開いたり

閉じたりを繰り返し、ときには「首を繋げて再戦したい」と叫ぶ

などして民を恐怖に追いやりました。その後、平将門の首は怨念

により故郷の東国に向かって飛んでいき、その途中の土地土地に

落ちた、という伝説があります。その首が落ちた場所の一つが、

ここ「将門の首塚」なのです。

更にその伝説は続き、その後13世紀になると首塚は荒廃し、平将門

の亡霊は怒り江戸の民を祟ったと言い伝えられてきました。祟りを

恐れた江戸の民は、また改めて手厚く平将門を供養することにした

そうです。なお、塚そのものは関東大震災後、大蔵省再建の際に

崩されています。

ちなみに「将門塚」があるこの土地は、江戸時代の大名、酒井雅楽頭

の上屋敷の中庭でした。

「OTEMACHI ONE」1F

☝

鳳凰が2羽、大蛇の上にいました~~

7月29日(水)Otemachi One 南側エントランス(千代田区大手町1-2-1)

将門塚保存会大神輿が展示されました。(2020年)

2&2&7&2&9=4&18=22(11×2)

7/29-4/26=3/3 ・・・3&3=6

鳳輦(ほうれん)は、「屋根に鳳凰の飾りのある天子の車」を

鳳凰の飾りがある神輿を意味する。

「鳳輦」という熟語は、車の中でも特に「鳳凰の飾りのある

天子の車」を意味するほか、「仙人の乗る車」を意味する

ときもある[1]。

鳳凰が飛ぶと、乱れた世を救う聖人が現れる。

そうした言い伝えから、いつしか神輿につけられるようになり、

中に祀られるご神体をより神聖な物へと昇華させます。

見上げた時の今にも飛び立ちそうな鳳凰の生命感は、神輿全体

をより輝かせてくれます。

去年行った京都の平等院には鳳凰が2羽いました。

なぜ藤原頼通はこの鳳凰堂を作ったのでしょうか。

その理由を解くカギは、頼通が道長の別荘を寺院に

改修した1052年という年にあります。

平安時代の後半に大ブームになった考えに「末法思想」

というものがあります。末法思想とは、釈迦が死んで

2000年後にその教えが衰え、世の中が乱れる「末法の時代」

が始まるという当時流行した考え方です。そしてこの

1052年こそ、この末法の時代が始まる年とされ、人々

は不安を募らせていました。

1&5&2=8

曹洞宗が毎年発行している手帳には、西暦2018年の手帳に

なぜか「仏紀 2584年」と記されている。

天平2年 730

神田明神、武蔵国豊島郡芝崎村(現千代田区大手町の将門塚、一説に韓田)

に創建。(書類・略年表)

天慶3年 940

| 4月25日 | 将門公の御首、藤原秀郷により京都に届けられ東市に梟首(きょうしゅ)。 その後、将門公の首、所縁の者たちにより神田明神の傍に埋葬される。 (備考・記・貞信・師守記) |

4&2&5=11

「梟首」きょうしゅ

古代から近代初頭まで行われた,犯人の斬首を公衆の前に

さらす刑罰。〈さらし首〉ともいう。

《日本書紀》崇峻即位前紀に叛将捕鳥部万(ととりべのよろず)

の死骸を8段に斬り,8ヵ国に散梟(ちらしくしさす)せしめた

とあるのが梟首関係史料の初見。

940年平将門の首が京において梟されたのが最初とされ,

以後,反乱の首謀者や京中の強盗などの重罪犯の刑として

執行された。罪人の首を鋒に差して京中を巡ったのち,獄門

(ごくもん)の樗(おうち)の木に架けるのが通例となり,ここ

から鎌倉時代には梟首を獄門ともよぶようになった。

梟・・・11画 (フクロウ)

首・・・9画

平将門さんて何をした人?

(Wiki)

神幸祭

5月15日に近い土曜日に行われる神社の行事。朝8時に

神社を出発。一の宮・大己貴命(だいこく様)、二の宮

・少名彦命(えびす様)、三の宮・平将門の鳳輦や宮神輿

が平安装束をまとった人々に付き添われ粛々と行進し、

花を添える。13時頃に両国旧御仮屋(東日本橋駅付近)

で休憩し神事を行う。16時頃に三越本店に到着、ここ

5&1&5&8&4=11&12=23

1&3&1&6=11

一&二&三&三=9

23&11&9=43

神(9)輿(16)&山(3)車(7)&武(8)者(8)行(6)列(6)=25&10&28=63

43&63=106・・・16(8 8)

5月14日(日)終日

AM 9:00〜PM 6:30〜

大小200の神輿が練り歩き

粋でいなせな江戸っ子たちの

掛け声が響き渡る

神田祭で最も見応えのある神輿宮入。

大小200を超える各町の神輿は、神田の町を練り

歩きながら神田明神を目指す。

次々と神輿が到着する境内には壮麗な景色が広がり、

氏子たちの熱気に圧倒される。

PM 1:30〜

将門塚保存会

5&1&4&2=12(6 6)

12&1&3=16(8 8)

三之宮

平将門命 たいらのまさかどのみこと

まさかど様。除災厄除の神様。延慶2年(1309)にご奉祀。

慶長5年(1600)、天下分け目の関ヶ原の戦いが起こると、

当社では徳川家康公が合戦に臨む際、戦勝のご祈祷を行ない

ました。すると、9月15日、神田祭の日に見事に勝利し

天下統一を果たされました。これ以降、徳川将軍家より縁起

の良い祭礼として絶やすことなく執り行うよう命ぜられました。

江戸幕府が開かれると、当社は幕府の尊崇する神社となり、

元和2年(1616)に江戸城の表鬼門守護の場所にあたる

現在の地に遷座し、幕府により社殿が造営されました。

大正12年(1923)、未曾有の関東大震災により江戸時代後期

を代表する社殿が焼失してしまいましたが、氏子崇敬者をはじめ

東京の人々により、はやくも復興が計画され、昭和9年に当時

としては画期的な鉄骨鉄筋コンクリート、総朱漆塗の社殿が

再建されました。

昭和10年代後半より、日本は第二次世界大戦へと突入し東京は

大空襲により一面焼け野原となってしまいました。当社の境内

も多くの建造物がほとんど烏有に帰しましたが、耐火構造の社殿

のみわずかな損傷のみで戦災を耐えぬきました。

昭和51年に檜木造の隨神門が再建されるに及び、江戸時代に

負けない神社の姿を取り戻しました。

神田明神

御祭神

大己貴命(おおなむちのみこと)

少彦名命(すくなひこなのみこと)

平将門命(たいらのまさかどのみこと)

天平二年の創建と伝えられ、今の大手町にあった。平将門公

の首塚が百歩の地にあり、延慶二年に将門公の霊を相殿に

祀り、神田明神と名付けられる。元和二年現在地へ遷座し、

江戸城の艮鬼門の守護神として歴代将軍の尊崇厚く江戸

総鎮守となる。

- 例祭日:5月15日

- 所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2

- TEL:03-3254-0753

- FAX:03-3255-8875

二&二&二=6

5&1&5=11

1&1&2&1&2&1&6&2=5&11=16

千&16=1016=8

開催月が変わった理由としては、台風や疫病が発生する9月

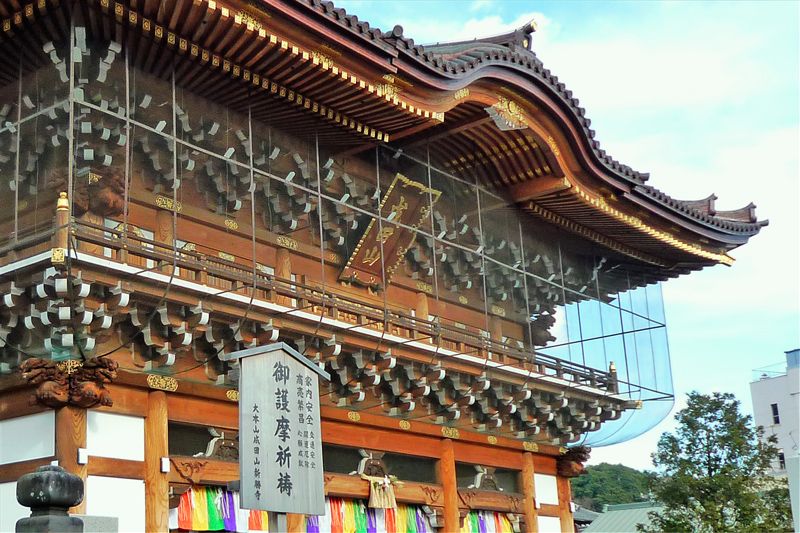

成田の地にて御護摩祈祷を厳修

結願の日に将門の乱が終息

寛朝大僧正は、成田の地に御尊像を奉安し、御護摩を焚いて

乱の21日間戦乱が鎮まるようにと祈願します。祈願最後の日、

平将門が敗北して関東の地に再び平和が訪れます。

不動明王のお告げにより、成田の地に留まり人びとを救う

ため、成田山新勝寺が開山

寛朝大僧正が都へ帰ろうとしたところ、御尊像が磐石の

ごとく動かず、この地に留まるよう告げます。

ここに成田山新勝寺が開山されたのです。

| 810 弘仁元年 |

794 平安遷都 810 薬子の変 |

弘法大師、嵯峨天皇の勅願により御本尊不動明王を敬刻開眼 |

|---|---|---|

| 939 天慶二年 |

939~941 承平・天慶の乱 |

寛朝大僧正、朱雀天皇より平将門の乱平定の平和祈願の密勅 天国の宝剣を賜り高雄山護摩堂の不動明王を捧持して下総に下る |

| 940 天慶三年 |

成田山開山 寛朝大僧正、平将門の乱(天慶の乱)平定の平和祈願のため 成田公津ヶ原にて護摩供を奉修 乱平定後、朱雀天皇より神護新勝寺の寺号を賜り勅願所となる |

|

| 1063 康平六年 |

1051~1062 前九年の役 |

源頼義、本堂を再建 |