こんにちは、たまこです。

たまこは平日、夫が通勤中に食べる朝食として、おにぎりと味噌汁を持たせているのですが。

面倒くさがりで不器用なたまこは、それだけの事でも習慣化できるまでに相当な葛藤というか、試行錯誤がありました。

それについてのあれこれは、こちらの記事で書いているのですが、、↓

この時、自分の苦手と向き合えたおかげで3年後の現在も朝おにぎりは続ける事ができています。

そして、継続しているうちに更にラクにできるように手順などを結構アップデートしてるなーと思ったので、今回改めて記事にしてみようかなと。

試行錯誤で得た一番の成果は、おにぎり作りの動線だと思っているので、ぜひ見て欲しいんです(笑)。

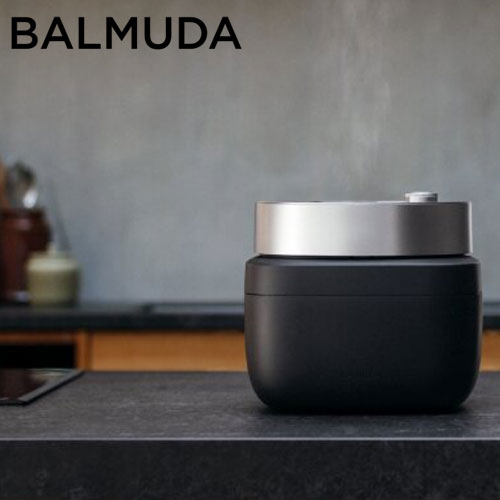

我が家の炊飯器は、こちらの木製キャビネットの上に置いています。

バルミューダなんですけど、今はデザイン変わっちゃったみたいですね。

(たまこは旧デザインの方が好きだから、大事に使います)

それで、炊飯器の下にある引き出しを開けますと、、

ここにしゃもじを収納しているので、朝起きたらまずタイマーで炊けているご飯をほぐすところから始めます。

ここ↑の隙間がしゃもじの定位置です(笑)。

1番手前にあるので、ちょっと引き出しを開けるだけでしゃもじが取れます。

そして次は、おにぎりを包むアルミホイルを出すんですけど、それは1番奥のオーブンレンジの下の引き出しにあります。

アルミホイルも値上がりしたので、包み方を変えたよーという記事は、こちらです。↑

そしておにぎりを作る訳ですが、3年前と変わったのは型を使うようになった事です。

おにぎり型はしゃもじとアルミホイルの間の引き出しに収納してあります。

このおにぎり型の素晴らしいのは、水に濡らさないで直接ご飯を入れても、全然ご飯粒がくっつかないところ。

ダイソーで見つけた「三角おにぎりメーカー」なんですが、これがすごく良かったです。

これの前に、別の100均のおにぎり型を買ってみたんですけど、それは水に濡らさないとめっちゃご飯がくっつく、、というか、なんなら濡らしてもくっついてしまって、それがまあまあストレスなんですね。

だからこそ、たまこは面倒でも手で握った方がまだマシと思っていた訳ですが。

ご飯がくっつかないおにぎり型なら手は熱くないし、適当にやっても大きさや形も綺麗に揃うし、もう最高かよ!って感じです(笑)。

(ちなみに、おにぎり型の他にも握り寿司の型とか、手毬寿司用のちび丸おにぎりができる型も隣にあります)

そしておにぎり型にご飯をつめたら、振り返って調理台の下の引き出しから「ごま塩」が入っている容器を出します。

次にその下の引き出しからは、海苔が入っている密閉容器も出します。

ごま塩の容器はダイソーの詰め替え容器で、海苔は頂き物の海苔が入ってた容器を再利用して使ってます。

おにぎりの具は毎回同じで梅干し、ごま塩、海苔です。

以前は具を変えたりした方が良いのかなー?と思ったんですが、頑張って変えてもあまり反応が無いので、これで良いやと(笑)。

梅干しも黒ゴマも海苔も、健康に良いと言われてるものですし、たまこ的にもずっとこれを食べて欲しいかな。

あとは、味噌玉ストッカーもちゃんと活用してますよー。

味噌玉の具もワカメと揚げ玉、ネギで固定しちゃってます。

固定しちゃえば、何も考えなくても無くなったら補充すれば良いだけなので習慣化しやすいっていうのもありますね。

お子さんがいらっしゃるご家庭でのお弁当なら、メニュー1種類で固定するのはなかなか難しいかもしれませんが、本人が納得できているなら無理にバリエーションを作る必要は無いんじゃないかなーと。

そんな感じで、おかげさまで5時半に起きれさえすれば、半分寝ぼけてても全く問題なくおにぎりを作って夫を送り出せるようになりました。

まあ、大変なのは毎日片道1時間通勤している夫だと思うので、今後も出来るだけサポートできたら良いかなと思っております。

家事動線などの見直しや習慣化の後、メンタル面がどう変化したのかも記事にしてみたので、よろしければご覧くださいね。

ではまた!