いそいそと。

「ひむれの里茶会」 前編 の記事は コチラ♪

「ひむれの里茶会」 前編 の記事は コチラ♪

その日のコーディネート記事は コチラ♪

その日のコーディネート記事は コチラ♪さて、この資料館になっている 旧西川家住宅。 近江商人のお住まい。

豪商ですので こんなものも 飾ってあり、垂涎ものです!

お茶席は 二席あり 私は 11時半のお席。

ですが、9時半~ 「供茶式」 というものがあるらしく。

これまでに 献茶式 を はるか遠くや画像や拝見したことがあっても

実際 みせていただいたことがないので ・・・ 興味津々。

なんせ、締め切り間際での滑り込み参加のため お茶席のお代金が 振り込めず

当日に 速水流の“執事”の方が 受付してくださるという ありがたい旨をいただいていたので

そのこともあって 9時半に。 っていうか もう いそいそ わくわく

していましたので♪

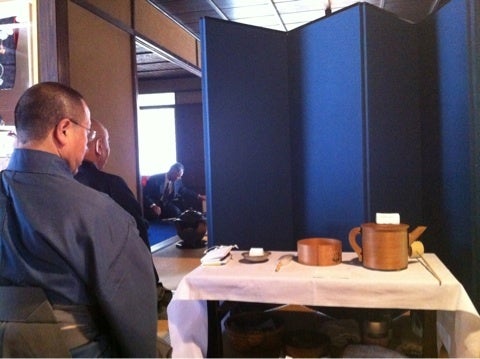

していましたので♪お聞きしてみたら お支度が置いてあるお部屋から 見える範囲なら

居てくださっていいですよ と ・・・ 執事さん 感謝です

供茶式には 関係の方々と ご来賓の方のみが 入られています。

使われるお道具が うつくしく 用意されていました。

速水流お家元が 点てられ

同じく 速水流の 若宗匠が 供えられます。

そうなんです、「供茶式」とは お点前でお茶を点てられそれを お供えされるのです。

二服 点てられて その二服を お供えされておられました。

式が終わって 中に 入らせていただきました。 ・・・ ほんと こんなこともめったに

できないことですよね。

こちら 旧西川家のお仏壇、もちろん今は 資料館としてここはありますので

阿弥陀如来さんなどの仏像や その他 ありません。ありませんが、

ここを 使っておられたあるいは 代々のご先祖さまがいらっしゃったということにて

中央の 名号のお軸が掲げられていました。

ちょっと 見えにくいかもしれませんが、 一対のお花は イチハツという この時期の

お花が 楚々と生けられ

一番下の段に 二服のお茶が 左右に。 そして その中央に 生菓子がお供えしてありました。

ちなみに こちらのお仏壇は 浄土宗だったんだな と ひとめでわかりました。

なぜなら・・・ うちの家の お仏壇 これ そっくりなんです。

お家元宗匠が こちらで 点てておられました。

お背中しか見えませんでしたが

とても しずかに とても うつくしい感じを それは当然かもしれませんが

感じていました。

その後、 こちらのお庭で お庭席が はじまりました。

青空の 気持ち良い中

ほんとうに 美しかったですよ。

お庭席分に関しては 100ほどの ご用意があるとか おっしゃっていました。

当日いきなりでも 少しなら 余裕があるとか。

八幡堀を 少し 散策して楽しんだ後、お座敷でのお茶席。二席目の 開始時刻。

さて。ここで なぜ、 速水流のお点前によるお茶会が こちらで催されているか。

・・・ですよね。

わたし、不勉強というか 全く知らなかった、 目にしなかったんでしょうか。

この『ひむれの茶会』。

なんと 17回目

・・・17年も 知らなんだ・・・

・・・17年も 知らなんだ・・・

しかも 毎年 5月5日 と 決めておられるとのこと。

そして なぜにこのような 脈々と 毎年・・・ といいますと

当日 お家元宗匠が ご説明くださいました。

「今から20年ほど前、 近江八幡の 旧近江商人の豪邸から

ひとつの江戸時代の古文書が 出てきました。

それによりますと その 近江商人のおうちで 開かれる お茶会に

京都の速水流お家元が いらして お点前をされていた との記録。

そして、一方 そのことで 速水流のほうへ お問合せをされ

おしらべをされましたら 速水流のほうでも そのような 記録が

残っていた とのこと。

これでその由緒に 間違いがないことがわかったけれど

そのような 文化的な交流があったのなら ぜひとも 今また

復活をしたい という あつい想いによって

ひむれの里茶会として よみがえらせ、以来 17年 続いている」 という

なんと感動的な ご縁のお話。

そのような お茶会に出席できたことが ものすごく感謝でした。

待合のお部屋で うきうきと お声掛けを待ち

このお庭の 廊下縁側を通り

お座敷へ。

速水流お家元 若宗匠の お点前を 目の前で拝見できるしあわせ。

この日の お菓子は たねや謹製。

このお茶会のためだけの 決まっているお菓子だそうです。

その名も 「みぎわ」

汀、のことかしら・・・ さざなみがうちよせることですよね それだったら。

琵琶湖への想いでしょうか・・・。

また 薫風や 花菖蒲なんかの 五月の色でもありますよね。

このお席の お道具類は お宝ばかり。

その昔、こちらにいらしたであろう三代目のお家元ゆかりのものなどなど。

お家元宗匠が 説明くださいました。

左から 四君子の絵柄のお茶碗

その隣の 樂茶碗は ご銘が「せせらぎ」

お茶杓は 南天の木から 三代目がつくられたとのこと

それを拝見するのに かしこく順番を待つ図。

そして 自分の後の方に どうぞ と お呼びする図。

この時期ですので 風炉になっています。

タバコ盆が また 洒落ていて 八幡堀の 水郷船にあやかっての 形。

床の間の お飾り

今日の 一期一会の すべてのお道具のことが 書付られていました。

・・・感慨深く おごそかであったのですが

たいへん 楽しいお茶席でした。

その後 点心に。 お料理屋さんへと お連れいただきました。

お隣あった先生にお聞きすると 長浜からお越しでしたし、

そのお隣の先生は 名古屋から。

金沢から 数名でお越しの先生も いらっしゃいました。

京都からも お家元の関係の方で おひとり 外国の女性や

リプトンの会長さんも いらっしゃいました。

そんな 方々のなかで・・・ 大丈夫か? わたし・・・

執事の方が また おこしくださいね ごあんないします と 言っていただいたので

・・・はい、ぜひ!! と お願いいたしました。

来年 5月5日 皆様 いかがですか♪

まことに 楽しい お茶会でした