ウェルギリウス 「息子よ、いよいよディーテと呼ばれる城市が近づいてきたぞ。重罪を犯した住民どもが大勢の守備隊に監視されて住んでいる。」

ダ ン テ 「先生、もう、あの谷間の中にモスクがはっきり見えます。まるで炎の中から出てきたように真っ赤です。」

ウェルギリウス 「この地獄の下層部で汝が目にする通り、あの中で燃え立っている永劫の火炎がモスクを真っ赤に染めているのだ。」 (『地獄篇』第8歌67~75、筆者訳)

プリアーモ・デッラ・クェルチャ(Priamo della Quercia)の描いたディーテの城市

この城市(la città)の名前は、「ディーテ(Dite)」と言います。ローマ神話の名前に従ってラテン語で「ディース(Dis)」と呼んでいる翻訳本もあります。「ディーテ」といえば、「ベルゼブ(Belzebù)」や「ルチフェロ(Lucifero)」や「サタン(Satan)」など多くの別名をもつ「地獄の大魔王」の名前です。ギリシア・ローマ神話では、もう一つ「プルートン」という名前を持っていましたが、『神曲』では地獄の第3圏谷の出口で「パペ サタン、パペ サタン、アレッペ」などと訳の分からない言葉を叫んでいた門番の名前に使われていました。

大魔王の名前の付いた地獄都市の城門は、千人を超える悪魔たちによって厳重に警備されていました。ここの悪魔たちは、神との戦いに敗れて、天国から雨のように降って来た堕落天使たちの成れの果てです。(失楽園の物語を参照)

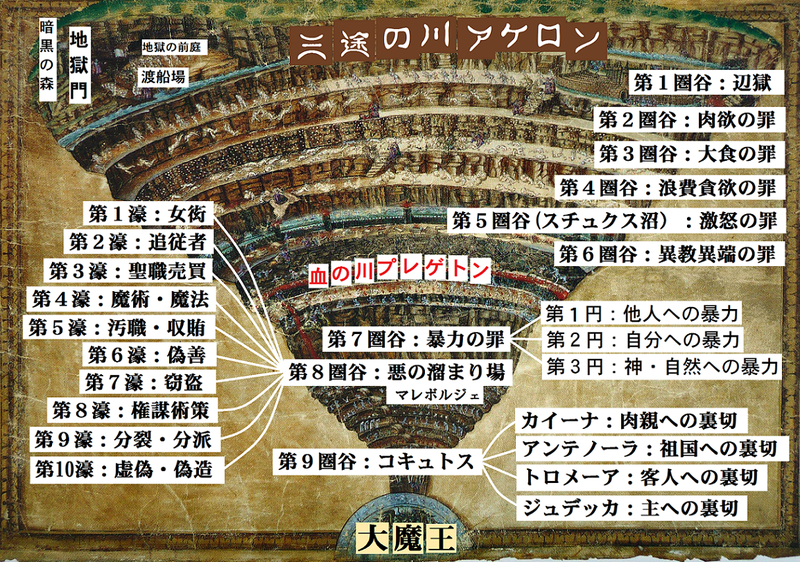

この城市を境にして、地獄の環境は厳しくなり、罪人たちへの刑罰も激しさを増します。城壁の上層部には第1圏谷から第5圏谷がありました。これから向かう下層部は第6圏谷から大魔王の王座のある最奥部があります。そして、大魔王は地獄全体を統轄支配していますが、とくに城門の向こう側の下層部は、大魔王の直轄支配している地獄なのでしょう。それゆえに、彼の名前ディーテと名付けられたのではないでしょうか。

遠くから見えていたイスラム風の寺院が立ち並ぶディーテの城門の前に来ました。生きているダンテを見付けて、悪魔たちは、「死んでいないのに、死者の王国を通り抜けようといている奴は誰だ」と、地獄の決まり文句を言ってきました。今回ばかりは、先達ウェルギリウスも気後れしました。アケロン川の渡し守カロン(第3歌95~96)と地獄の判官ミノス(第5歌23~24)を脅しつけた「意図する事は成し遂げる所(神の御座)で意図した事だ」という言葉は使わずに、内密に話を付けようとしました。しかし、今回の悪魔たちは手強くて、引きさがろうとはしませんでした。それどこか、次のような難癖を突きつけてきました。

「来るならおまえだけ来い、あいつは行くがいい、よくも図太くこの国へはいりこんだものだ。狂気の沙汰だ、来た道を一人で勝手に引き返すがいい。帰れるなら帰ってみろ。いいか、この暗い国へ、あいつを案内したおまえはここに残るんだぞ」(『地獄篇』第8歌89~93、平川祐弘訳)

ダンテにとってもウェルギリウスにとっても、とうてい従うことのできない無理難題です。もしダンテが悪魔たちの命令に従うならば、ここまで辿ってきた道程を独りぼっちで引き返すということで、それは死を意味します。また、ウェルギリウスにとっても、地獄の中の極楽と呼ばれる辺獄(リンボ)を捨てて、この下層地獄で厳しい刑罰を受けることになります。ディーテの城壁の向こう側は第6圏谷で異端異教の罪人が火を噴く墓の中で焼かれています。ほとんどの異教徒は、この第6圏谷に閉じ込められていますが、古典時代の詩人や哲人の善良な異教徒は、辺獄に住むことが許されています。「ここに残れ」という悪魔の命令に従うことは、並の異教徒になってしまうということを意味しているのです。

ダンテは、その時の模様を読者に向かって、次の様に回想しています。

「読者よ、想ってもくれ、この呪われた言葉を聞いて、私が意気阻喪しなかったどうかを。私は地上へ生還の望みはもはやないと思った。」『地獄篇』第8歌94~96、平川祐弘訳)

ついに絶体絶命の窮地にたったダンテは、また一緒に来た道を辿って戻るように、ウェルギリウスに嘆願しました。それほどまでにダンテの信仰は揺らいでいましたが、ウェルギリウスの信念は確たるものでした。この冥界巡礼は「さる御方から委託された(da tal n'è dato)」ことで、必ず成就するものであると確信していました。この「さる御方(tale)」とは、天国から辺獄に降りて来てダンテ救出を依頼したベアトリーチェ(地獄巡り2.地獄門)であり、また彼女に指示したマリアであり、マリアの御心は子なるイエスの御心でもありました。「必ず救いはある」と信じているウェルギリウスは、ダンテよりも信仰心が強かったようです。「元気をだせ、下界には置き去りにはしない」と言って、ウェルギリウスは、再度、悪魔たちと交渉に出かけました。その話の内容は分かりませんが、交渉は決裂したようでした。悪魔たちは城内に引き上げ、城門を閉ざしてしまいました。またもや説得に失敗したウェルギリウスは落胆した様子でダンテの元に戻っていました。しかし、それでもウェルギリウスの信仰心は揺らぎませんでした。

キリスト者ウェルギリウス

このウェルギリウスの悪魔たちとの戦いは、あらゆる苦難にも信仰心を失わなかった旧約聖書『ヨブ記』に描かれたヨブの試練を連想させます。この『神曲』がダンテのキリスト教徒としての再生(renascita:rebirth)の物語であることは、よく知られていることです。さらにその読み方に加えて、『地獄篇』を異教徒ウェルギリウスのキリスト教徒への回心(conversione)の物語として読んでみると、作品の中に新しい発見ができるかも知れません。確かに、このローマの詩人が、辺獄から天国に移される可能性を示唆している箇所があります。ベアトリーチェが辺獄まで降りてきてウェルギリウスにダンテの救出を依頼したとき、彼女は確かに「私が私の主の御前に出る時は、あなたのことを何度でも推奨しましょう(『地獄篇』2歌73~74)」と確約しています。この「私の主」の原文は‘segnor mio(現代イタリア語では、signore)’と男性形なので、マリアではなく、イエス・キリストのことでしょう。ベアトリーチェは、「何度でも(sovente)」と言っているのは、ウェルギリウスの天国への配置転換を願う本気度が強いことを現しています。

ウェルギリウスはダンテに向かって、次のように決意の言葉を伝えました。

「おまえ、私が心を痛めようとも、狼狽してはならぬ、たとえあの中でいかなる者が邪魔立てをしようと、私は必ず試練を乗り切ってみせる。」(『地獄篇』第8歌121~123、平川祐弘訳)

すると、地獄門の方角から、幾重にも連なる圏谷を越えて、猛スピードで誰かが降りて来るのを、ウェルギリウスだけは感じ取っていました。

そのことを予見できないダンテは、臆病風に吹かれて顔を引きつらせていました。それに気付いたウェルギリウスは、表情を和らげて「我々はこの戦いには勝たねばならぬ」と言いました。そして言葉を続けて「さもないと・・・・」と言って、言葉を詰まらせました。おそらく「我々の破滅だ」とでも言おうとしたのでしょう。それではダンテの恐怖は増すと思い、「あの方が自ら申し出られたことだ。ああ、あの方の到着は、なんと遅いことか」と言い換えました。前者の「あの方」は「ベアトリーチェ」で、後者は、間もなく到着する「天使」のことです。

ウェルギリウスを地獄の案内人に選んだ理由

ダンテは、ディーテの城市の向こう側にあるというさらに責め苦の激しい地獄について、ウェルギリウスが本当に知っているのか確かめたいと思いました。そこで、辺獄にいた者で地獄の底を目指して降りて行った者はいたかどうかを尋ねました。するとウェルギリウスは次の様に答えました。

「いま私が行く道を行く者はめったにいない。もっとも私は昔一度この下へ降りた、エリクトンに呼び出されたのだが、この容赦のない女は魔法で亡霊をその肉体の方へ呼びつけるのだ。私が肉体を離れてまだ間もない頃だったが、ユダの圏谷から魂を一人引き出すために、この女は私をあの城壁の中へ連れ込んだ。その園は一番下の場所で一番暗く、萬物を取り囲む天から一番遠い。その道は私がよく知っているから、安心するがいい。」(『地獄篇』第9歌19~30、平川祐弘訳)

エリクト(Erichtho、イタリア名「エリトン、Eritón」)とは、ギリシアのテッサリアの女妖術師で、ローマの叙事詩人ルカヌスがカエサル対ポンペイウスの内乱を描いた『パルサリア(Pharsalia)』別名『内乱(Bellum Civile)』の第6巻(507~830)に登場します。その物語の中のエレクトを簡単に紹介しておきましょう。

ポンペイウスの息子セクステゥスは、パルサルスの決戦前夜、自分たちの将来の事を知りたくなりました。そこでテッサリアでは最も有能な妖術師エレクトを雇い入れました。彼女は、戦死した兵士の霊を呼び出して、その霊に予言させるという方法をとりました。その霊は、今回の戦いにはポンペイウスは敗北し、一方勝ったカエサルも暗殺されることになる、と予言しました。

エレクトは、古典時代から中世時代を通じて知名度の低い妖術師(予言者)です。しかし、その妖術師の生みの親であろうと推測されるルカヌスは、ローマ文学史を飾る代表的な詩人です。とくにダンテは、第1圏谷「辺獄」(地獄巡り4.智者たちの地獄リンボ)では四大詩人の中に加えて高い評価を与えています。

ウェルギリウスは、この世を去って間もない時、その女妖術師エレクトに呼び出されて、地獄の最下層まで行かされたと言っているのですが、その伝承の出所は不明です。中世時代には、古典ギリシア・ローマの人物は伝説化されて、多くの逸話が創作されました。ギリシア最大の英雄アキレウスが淫乱の罪(地獄巡り5)で第2圏谷に入れられたいるのも、中世に流布していた伝説のためでした。ウェルギリウスも、『アエネイス』の第6巻で冥界訪問の話(あの世のはなし)を書いていますので、そのことから中世では、彼の魔術師伝承が生まれたのかも知れません。当然、ダンテもその伝説に沿ってウェルギリウス像を作りあげたと考えられます。

「私が肉体を離れてまだ間もない頃だったが、ユダの圏谷から魂を一人引き出すために」ディーテの城門の向こう側へ行った、とウェルギリウスは言っています。その詩句の中の「私が肉体を離れてまだ間もない頃」とは、紀元前19年にこの世を去ったウェルギリウスにとっては紀元後の数十年までのことでしょう。ウェルギリウスが辺獄でキリスト降下を目撃したときも「私がここへ来て間もなくの頃」と表現しています。キリストの死は30歳前後だと言われていますので、詩人が死んで50年ほど経った後のことを「間もなく」と認識しているのです。パルサルスの決戦は紀元前48年の出来事なので、70年生まれのウェルギリウスにとっては22歳前後の事件と言うことになります。そいうことは、死後の辺獄にいるウェルギリウスとルカヌスの叙事詩『パルサリア』に登場するエレクトとの時間的接点はありません。それゆえに、エレクトがセクステゥスの要請によって冥界から兵士の霊を呼び出した事件と、ウェルギリウスがユダの地獄から一人の霊を引き出した出来事が同時に起こることは、時間的に不可能です。それゆえに、ダンテは、ルカヌスの描いたエレクトの人物像とウェルギリウスの魔術師伝説を合成して、新しい伝説を創作したのです。では、なぜ、その様な逸話を創作したのかといえば、答えは一つです。ウェルギリウスは地獄を知り尽くした人物で、悪魔大王の最下界まで行って、誰かは不明ですが「ある一人の霊(un spiro)」を連れて、また辺獄か地獄門の所まで戻って来た地獄巡りの経験者なのです。ゆえに、ダンテは、先導者または道案内人としてウェルギリウスは適任者であると言いたいのです。

いよいよ、ダンテとウェルギリウスはディーテの難攻不落の城門に挑みます。