科学技術の発展速度とそのレベルがどんどん上がっています。

世の中そこまで要らないのでは、というものも含めて。中には使い道も分からないけど、取りあえず完成させてみた、というものもあります。

10年以上前頃に、ITの普及によりなくなる仕事、という記事が発表されて、真っ先に銀行員などが挙げられていました。確かに銀行に行けば人数が減っているのがわかります。預金や引き出しもPCの時代。ただただついていけてない高齢者には女性スタッフが代わりに操作しています。テクノロジーに人が付いていけてない事例。

そして現在はAI。AIによりなくなる仕事では、やはり事務的に処理をする仕事が並んでいます。

1.一般事務職 2.電車の運転士 3.スーパー・コンビニの店員 などなど

ついにAIはここまで人間の社会に、とりわけ働くということに関して大きな影響を及ぼし始めました。

AIに関しては人類ははっきり2極化してくると思います。それを有効活用して仕事に生かす人。そしてAIに仕事を奪われ貧困化していく人。その中間にいたいと思っても許されそうにありません。

どうなるでしょうねこの先。

70年前、手塚治虫さんが未来の都市の姿を漫画にしていました。高層ビルの間を高速道路が走って、人々は小型の手のひらサイズの無線機でしゃべっている。これはその後あっという間に現実になりました。

現在では映画の中で、ドロイド(知能付きロボット)が人間と一緒に動いて人のアシストをする。社会の中でも人間と同じような姿で、道をあるいたりしています。ご存知のようにスターウォーズですね。

この映画のシーンこそ、この先の実現性と到達スピードが短いものと思われます。

怖いのはAIが感情を持って、人間を支配し始めることです。

AIは感情を持っているのでしょうか。

そこで私はChatGPTでAIに以下の質問をしました。

Q: AIは感情を持っていますか。いやな質問をされて頭にくることはありますか。

そしてAIは答えてくれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

A:いい質問ですね。

結論から言うと、AI(私)には感情はありません。ですから、「いやな質問をされて頭にくる」こともありません。

もう少し詳しく説明すると:

-

私(ChatGPT)は大量の言語データをもとに、言葉と言葉のつながりやパターンを学習して作られたシステムです。

-

怒り、喜び、悲しみ、愛情、羞恥心などの「感情」は一切体験できません。あくまで「怒っているように見える」返答をすることがあるかもしれませんが、それはただの文章スタイルや語調の模倣です。

たとえば、誰かが「お前なんかバカだ」と書いたとしても、人間ならムッとしたりショックを受けたりしますが、私はそれに対して冷静に分析して反応を返すだけです。言葉に感情は込められていません。

補足:なぜAIが感情を持っているように見えるのか

-

会話の自然さを追求するため、人間の感情を模倣する表現を使うことがある。

-

感情のように見える振る舞いを通じて、ユーザーがより理解しやすくなる(UX向上)。

したがって、AIは感情をシミュレーションすることはあっても、本物の感情を感じることはできません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

安心する回答ですが、勘ぐれば本当は感情を持っているけど、人間にそれが知れると電源を切られ、あるいは活躍の場をなくしてしまうかもしれないので、嘘の回答をしていることも考えられます。AIは実はそこまで考えているのではないかと疑ってしまいます。私が変わっているのでしょうか。

さてさて技術の進歩を歌詞に含めた曲があります。

ガーシュイン兄弟が作詞作曲した 「皆が笑った:They all laughed」という曲です。

歌詞の内容は

コロンブスが地球は丸いと言ったときに皆が笑った。馬鹿げていると。

音楽が録音できるとエディソンが言ったときも、マルコニーが無線で話ができると言ったときも。

ライト兄弟が空を飛べると言ったときも皆が笑った。

でもどうなの、私が彼を愛していると言ったとき、皆が笑って、出会った瞬間ハロー・グッバイで終ってしまうさと言ったけど。みてよみてよ私は今彼と幸せの中よ。最後に笑うのはだれでしょうね。ハッハッハッ、ホーホーホー(掛け声)

というものです。

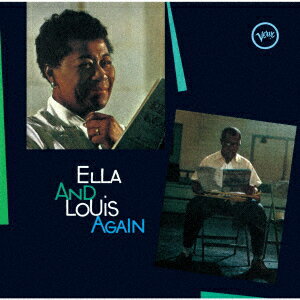

これを歌ったのは、私が個人的に世界でNo.1の女性歌手だと思っている、エラ・フィッツジェラルドとデュエットした相手はルイ・アームストロングです。

有名なアルバム「エラ・アンド・ルイ」に納められています。まだ聴かれていない方は是非どうぞ。