八紘為宇・・・二十一世紀の人類を救う理念

二十一世紀における日本と日本民族の使命について思いをめぐらせていて、

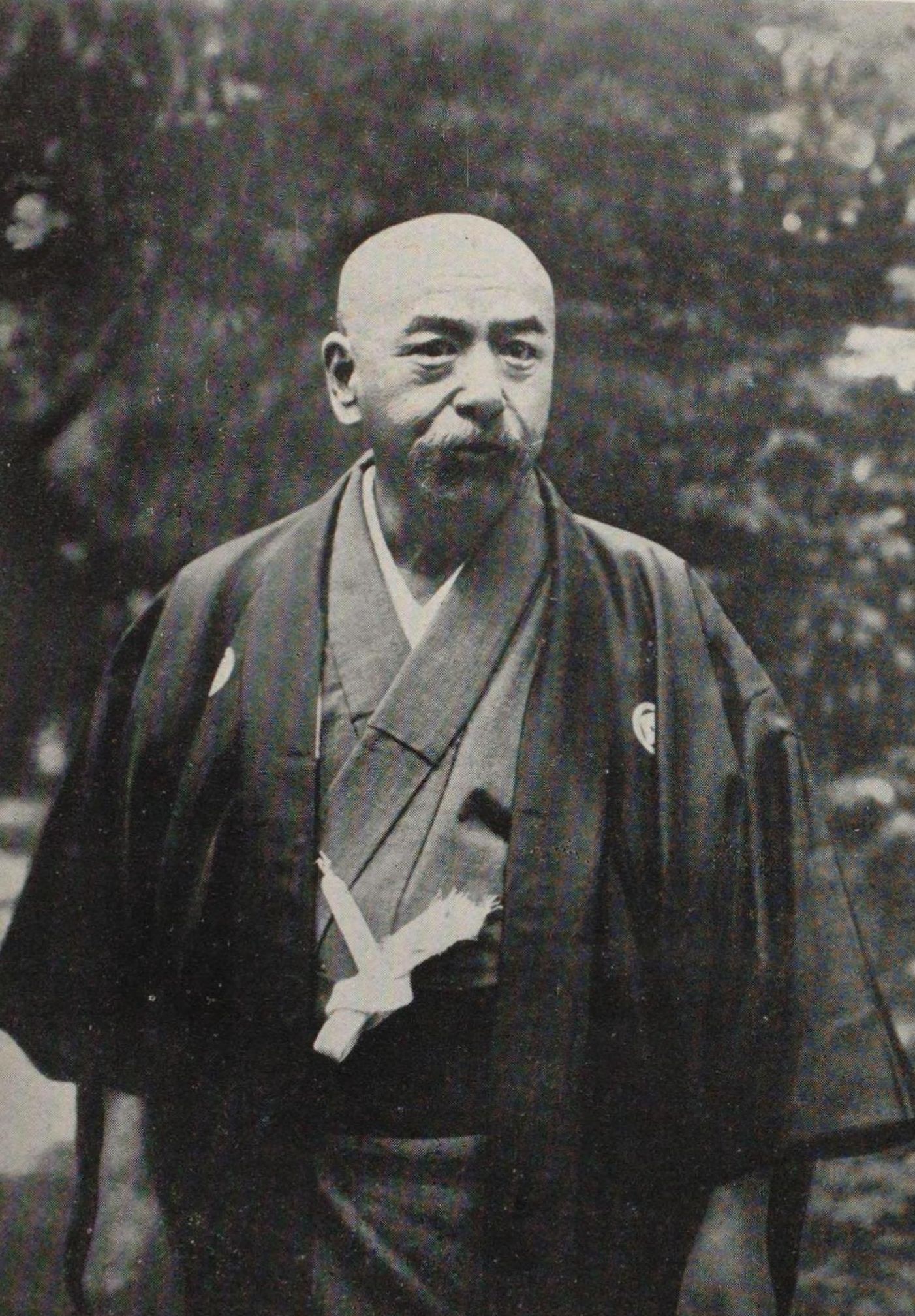

民俗学者の柳田国男が、

紀州田辺に住む南方熊楠(慶応三年生)を

「日本人の可能性の極限」と評したことが思い浮かんだ。

まことに、南方熊楠は、

想像を絶する博覧強記の人物で、ヨーロッパ諸民族の言語を含む十八カ国語を駆使することができたこと自体、驚くべきことだ。とはいえ、勉強が驚くほどよくできる者は、いつの時代でも各地にいるから、このことを以て柳田国男が、

「日本人の可能性の極限」と言い切ったのではあるまい。

そこで、思い起こすのは、筑摩書房出版の「南方熊楠随筆集」にある南方熊楠の大正十四年一月三十一日に日本郵船会社大阪支店副長矢吹義雄に提出した「履歴書」である。

青年時代に、これを読んだ小生は、この南方熊楠とは、想像を絶するとてつもない男だと驚いた。次ぎに原文のまま紹介する。

荻生徂徠の語に「僧侶の行い浄きものは多く猥語を吐く」とありしと記憶す。ローマのストア派の大賢セネカも「わが行いを見よ、正し。わが言を聞け、猥なり」と云えり。

小生は、随分陰陽和合の話などで聞こえたほうだが、行いは至って正しく、四十歳まで女と語りしことはなし。

その歳に始めて妻を娶り、時々統計学の参考のためにやらかすが、それすらかかさず日記帳にギリシャ字で茶臼とか居茶臼とかさかさまローソクとか本膳とかやりようまでも明記せり。

司馬君実は閨門中の語までも人に聞かされないものはないと言ったそうだが、

小生はそのまだ上で、回向院の大相撲同前、取り組みまでも人に聞かされないものはないと心得る。・・・

このことを確認した上で、

次に、昭和天皇と南方熊楠の、唯一度の邂逅に着目する。

昭和四年五月二十八日午後五時十五分に伊豆の八丈島に着かれた昭和天皇は、同島行幸の後、御召艦戦艦長門に御移乗になり、

伊豆大島に行幸された。

そして、大島行幸を終えられた三十日の夕刻六時三十八分、

戦艦長門は大島を出航し、一路和歌山に向かい、三十一日終日航海を続けて六月一日午前八時、和歌山の田辺湾内に投錨した。

その田辺湾で陛下は、和船に乗られて、南方熊楠が待つ同湾に浮かぶ神島に上陸された。

神島で、陛下をお迎えした南方熊楠は、

陛下に神島の植生をご説明するとともに、

陛下を粘菌の採取のために神島に繁茂する樹陰にご案内した。

その後、陛下はウミウシ採取のために畠島に向かわれたが、

南方は神島から戦艦長門に移って陛下をお待ちした。

そして、御帰艦された陛下に、

南方は、再び、出航ギリギリまで研究した植物のご説明をするとともに、「森永ミルクキャラメル」のボール紙の箱に入れた百十点の粘菌標本をお渡しした。

実に陛下は、南方に会うために

御召艦戦艦長門を田辺湾に投錨させられた。

南方は、神島で陛下をご案内できた感激を、

次の歌にして遺した。

一枝も こゝろして吹け 沖つ風

わか天皇(すめらぎ)の めてましゝ森そ

この南方の歌こそは、

日本人の可能性の極限に達した人の情感を、

そのまま現したものだ。

即ち、日本人は、

天皇の御名を唱えれば目に涙を溢れさせる尊皇の志をもつ民族であり、沖つ風にも、一枝にも、森の粘菌にも、尊皇の思いが通じると感じる情感を秘めている。

即ち、日本人は、人を含む総ての動植物や山や海や川や風という森羅万象のなかに、神々を感じる民族である。

その上で、日本人は、

その神々のなかの天照大御神を至高の神として仰ぎ、

その天照大御神の御子孫である歴代天皇を、

至高の存在として民族国家を形成してきた。

そして、南方熊楠こそは、

この日本人の情感を溢れんばかりに湛えながら

生涯を生き抜いて、

「日本人の可能性の極限」に達した存在であった。

それ故、昭和天皇は、

三十三年後(昭和三十七年)の南紀行幸の際、

白浜の宿の窓から見える雨の田辺湾に浮かぶ神島を見て、

その神島で会うことを得た

南方熊楠に対する情感を抑えがたく、

次の御製を詠まれた。

雨にけふる 神島を見て

紀伊の国の生みし 南方熊楠を思ふ

そこで、本稿において、

この日本民族を形成した国土である日本列島を見つめ、

同時に、欧米諸民族と異なる日本民族の特性と、

二十一世紀の半ばにさしかからんとする今、

世界諸民族の中における日本民族の使命について

記すことにする。

日本列島はユーラシア大陸から東に離れた太平洋上に南北に横たわるように連なっている島々である。

広さは地球上の全陸地面積の0.25%。

平地が少なく国土の70%が山岳地帯で、

毎年数度、台風の暴風雨が襲来する。

しかも、この狭い国土の地下には、驚くべきことだが、

東の海底にある太平洋プレートとフィリピンプレートが西に押し出してきて、

西の陸から東に押すユーラシアプレートと北アメリカプレートとぶつかり合い、常に地震が起こるのだ。

しかも、地球上の全活火山の一割が、

この狭い日本列島にある。

従って、この日本列島に住む日本民族は、

常に台風による暴風雨と河川の決壊、

そして地震と津波と火山の爆発に襲われてきた。

しかし、日本民族は、

この日本列島の山河大地に感謝し、

助け合って子々孫々生きつづけてきた。

日本列島の海と山と森と川は、生物多様性に富み、

そこに神々と先祖の霊が宿っているからである。

その上で、

日本民族と欧州諸民族との決定的な違いを言えば、

日本が神話と歴史の連続性を維持していることだ。

キリスト教圏では、

神話と歴史の間にぽっかりと深淵が開いているが、

日本においては、神話と歴史は密接につながっている。

即ち、日本は

天照大御神の天壌無窮の神勅によって

初代の神武天皇を戴いてから、

歴代男系の継承によって現在の百二十六代の天皇に至っている。では、その皇位の男系の継承とは如何なるものか。

このことを、世界最古の歌集である萬葉集の編纂者である大伴家持が、如実に示してくれている。

即ち、大伴家持は、萬葉集第一巻冒頭の歌に、

第二十一代雄略天皇の、

野で菜を摘む農家の娘に対する求愛(夜這いの申し込み)の御製を配置し、後の十三巻に、この娘の求愛受諾の歌を載せているのだ。

そこで、

この雄略天皇の求愛をうけた娘が、

男子を産めばどうなるか?

その男子は、天皇になるのだ!

つまり、その菜を摘んでいた娘は「天皇の母」になる。

これが、

我が日本における皇位の男系による継承である。

これは即ち、

「日本の総ての女性が天皇の母になる体制!」

なのだ。

従って、これは、神武天皇の詔にある八紘為宇、

つまり、

「この空の下に生きる者は一つの屋根の下に住む同じ家族である」という志の具現化である。

事実、皇位は、男系によって

百二十六代の現在に至っている。

これに対して、皇位の女系の継承とは何か。

それは、アリやハチの世界のことであり、

高等なる人間社会では絶対に萬世一系続かないと断言できる。

よって、

皇室には御側室がおられねばならない、と明確に申しておく。

次ぎに、我が日本の「天皇」は、

欧州のエンペラーやシナの皇帝と同じなのか否か。

この点に関し、

自衛隊で最初の特殊部隊である海上自衛隊の「特別警備隊」創設に関与した伊藤祐靖氏に対し、

フィリピンのミンダナオで現地の二十歳そこそこの娘が語ったことが示唆に富む(伊藤祐靖著「国のために死ねるか」文春新書)。

その娘は伊藤の水中格闘訓練のパートナーで、ある日、海底に沈没している日本の軍艦から天皇の詔を刻んだ銅板を引き上げてきて、伊藤に何が書いてあるのかと質問した。

そこで伊藤は、それを英語に直して娘に渡した。

それを読んだ娘は言った。

エンペラーは国民に命令する。

しかし、天皇は命令せず、国民に頼む(こいねがう)だけだ。

だから、天皇は、エンペラーではなく酋長だと。

そして、付け加えた。

六千万人(詔書が書かれた当時の日本の人口)が一つの部族で、天皇は命令せず、頼むだけで六千万人が従うのが凄い、と。

そして、伊藤は呟く。

ミンダナオの二十歳そこそこの奴が、

詔書を一読するだけで、

天皇と日本という国の本質を言い当てたのかと。

そこで、私は云う、

ミンダナオの娘が、

日本と天皇の本質を直ちに理解したように、

世界の人々も理解する。

さらに、神武天皇の御創業の志である八紘為宇、

即ち、

「この空の下にいる者は、

同じ屋根の下にいる一つの家族である」

という日本創業の志も理解するであろう。

そして、

世界で昔からの一神教同士の流血の争いが、

今も続いている現在、

神々の精神世界に生きる我ら日本民族が、

八紘為宇の志を世界に広めることこそ、

二十一世紀の我が国の人類史的使命であると確信する。

本稿は、

「維新と興亜」誌(令和六年十二月号)掲載文に加筆したもの。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ワンコインで満足できる食事は?

▼本日限定!ブログスタンプ