2012.02.27(月)山下 輝男:プロフィール

=つづき

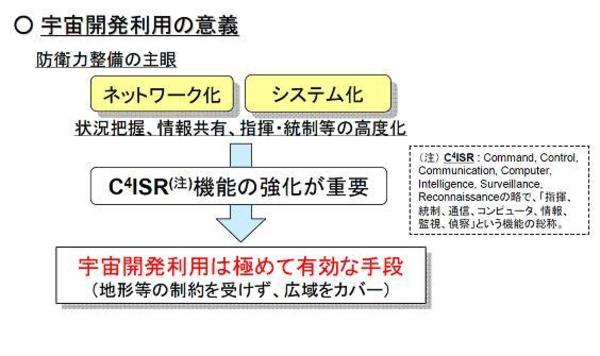

今後防衛省としては、基本方針や新防衛大綱、宇宙基本計画などを踏まえ、内閣官房をはじめとする関係府省との連携を図りつつ、安全保障分野における宇宙開発利用を推進していくこととしている。

平成23年度においては、

●宇宙を利用したC4ISRの機能強化のための調査・研究

●Xバンド衛星通信機能の向上

●米空軍宇宙基礎課程への派遣などの事業に取り組むこととしている。(白書)

宇宙基本計画で取り上げられている「安全保障を目的とした衛星システムの構築」は防衛省の宇宙開発・利用数維新委員会が検討している事項と考えればよかろう。大綱および中期計画でオーソライズされ、やっと宇宙の安全保障分野における利用・活用が緒に就いたばかりである。

本来であれば、周回遅れにも近い我が国としては、資源の集中投資を行い、基本方針の具現化を加速させなければならないはずだが・・・。

現状は、どうか?

日本は政治の季節に突入し、そして混迷が始まりそれが極まりつつある。2009年8月の総選挙において民主党が大勝し、民主党政権が誕生し、普天間や大震災・福島第一原発事故そしてTPPと相次いで襲来する国難に対してどうも低レベルの議論ばかりがなされ、大所高所からの国家の基本方向を議論し具現化を期す強力な実行力がなくなった。寂しい限りである。覚醒を期待したい。

(2)偵察衛星の開発と運用

ア 導入経緯等

宇宙基本法の制定以前に、我が国は画期的な決断をした。外的要因がなければ決断できない日本などと揶揄するつもりはないが、北朝鮮のテポドンの発射(1998年8月31日)を奇貨として情報集衛星(IGS:Information Gathering Satellite )導入の閣議決定(1998年(平成10)年12月22日)された。日本らしくない、極めて迅速かつ果断なる決断であった。 それだけ日本が脅威を感じたと云うことだろう。

この際に問題となったのが、件の宇宙の平和利用国会決議である。非軍事目的に限るとされてきたが、多目的な情報収集(大規模災害等への対応をも目的の1つ)であれば保有が許されるとの所謂一般化理論で対応した。

その後、宇宙基本法が制定されて情報収集衛星の法的位置づけが明確になった。

イ 運用等

運用目的は、外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等への対応等の危機管理のために必要な情報の収集(外交等の安全保障及び危機管理)とされている。

情報収集衛星は、「光学衛星」(光学センサーを搭載し、画像を撮影)と「レーダー衛星」(合成開口レーダーによって画像を撮影)の2機を一組とし、2組(計4機)の体制によって運用される。これによって、地球の任意の地点を毎日最低1回は撮影出来るようになっている。

光学衛星は主に昼間の写真撮影を、レーダー衛星は光学衛星よりも分解能は落ちるが夜間および曇天でも撮影可能である。

衛星の管制・運用は、内閣直属の内閣情報調査室の隷下である「内閣衛星情報センター」が行っている。

ウィキペディアによれば、組織編制 は次の通りである。

所長(将で退職した幹部自衛官が、内閣事務官として務める[4])

次長(警察庁から警視監が出向、官名は内閣事務官(内閣官房内閣審議官))

管理部(総務課、会計課、運用情報管理課)

分析部(管理課、主任分析官5人)

技術部(企画課、管制課、主任開発官3人)

総括開発官1人(警察庁技官の出向)

副センター、北受信管制局、南受信管制局

ウ 現状と課題

2011年9月23日産経WEB版が現状をよく説明していると思われるので、引用する。

H2Aロケット19号機(ウィキペディア

)

H2Aロケット19号機(ウィキペディア

)

「政府の情報収集衛星・光学4号機を搭載したH2Aロケット19号機が23日午後1時36分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。事実上の偵察衛星である情報収集衛星の打ち上げは約2年ぶりで、光学4号機は同2号機の後継機として運用する」

「情報収集衛星は昼間の晴天時に撮影する光学衛星2基と、夜間や曇天でも撮影可能なレーダー衛星2基の計4基での運用が基本。平成19年に4基体制を確立したが、その後、レーダー2基は電源の不具合で相次ぎ故障しており、今回の打ち上げで光学衛星だけが一時的に4基に増えるいびつな態勢となった」

「光学衛星は、識別可能な物体の大きさ(解像度)が1メートルの第1世代(1、2号機)が5年間の設計寿命を超えて現在も運用中。21年に打ち上げた3号機と今回の4号機は後継の第2世代で、解像度を約60センチに向上させている」

「光学4号機の開発費は347億円。打ち上げは当初、8月下旬の予定だったが、ロケットの機器の不具合や台風15号による悪天候で3回延期され、約1カ月遅れた。レーダー衛星は年内に3号機を打ち上げる」

(3)準天頂衛星システム

日本上空を通る準天頂衛星(非対称8の字軌道)(ウィキペディア

)

日本上空を通る準天頂衛星(非対称8の字軌道)(ウィキペディア

)

ア システム概要

衛星測位において利用者の受信機の正確な位置を測定するためには4機以上の衛星からの信号を受信することが必要である。

しかし、山間部や都市のビル街などそれほど空が開けていない場所では、現状のGPS衛星のみでは衛星の見通しが遮られ利用者位置から見た可視衛星数が3機以下となり測位が不可能となる場合がある。

この対策として、3機の衛星を準天頂軌道に配備すると、1機の衛星が日本上空のほぼ天頂に存在することとなり、米国のGPSを補完する衛星測位情報を提供することが出来る。日本のユーザはGPS信号を捕捉するまで30秒~1分ほど掛かっていたのが15秒程度に短縮できる見込みである。

イ 衛星の打ち上げ

2010年9月11日に準天頂衛星初号機みちびき (QZS-1)がH-IIAロケット18号機で打ち上げられた。当初は2009年度中の打ち上げを目指していたが、外国からの調達品である原子時計の入手前倒しが不可能となり、2010年8月2日に延期された。

その後、みちびきのリアクションホイール(姿勢制御装置)に不具合が見つかったため、さらに延期されていた。2010年1月20日、JAXAが実施した愛称募集キャンペーンの結果、愛称は「みちびき」となった。

みちびきの結果によって、追加の2機の衛星打ち上げについての判断が行われる。そのため、みちびきの設計寿命は10年(推進薬やバッテリは12年)と長くなっている。その後は、アメリカ空軍により運用されているGPSや、欧州で開発途上のGalileoと合わせて使用される。

(4)宇宙の安全保障分野の利用の方策

宇宙開発戦略本部事務局の資料に基づき「欧米の状況」を説明する。同様の資料として、宇宙工業会平成15年度以降に検討した資料(機関紙平成18年5月号以降)もある。

ア 米国の状況

(ア)全般

1. 米国の宇宙予算は約400億ドル(世界の宇宙予算の約8割)、このうち、国防総省の宇宙予算は過半の220億ドルを占める。

2. 莫大な予算を背景に、偵察、通信、早期警戒、測位等あらゆる機能を自前で研究開発、保有、運用。

3. 所要の一部については民間衛星を利用して補完、また、データ中継、気象分野では軍民共用(デュアルユース)衛星も活用。

4.開発した衛星(技術)は、民間に開放・転用し、新たな産業を創出している例がある(GPS衛星)。

5. 中型以上の軍事衛星は、国の政策方針として基本的に国産のアトラスⅤとデルタⅣロケットを利用して打ち上げ。

(イ)偵察衛星

1. 国家情報長官の統括下、国防総省の国家偵察局(NRO)が偵察衛星を保有・運用。

2. 得られた情報は軍のみならず、CIA、FBI等インテリジェンスコミュニティに提供。

3. 商用衛星の利用により所要を補完。

4.“Keyhole”衛星シリーズ・・・1960年代から配備され、継続的に打ち上げられた。

5. その他、電波情報収集用途の衛星も運用している模様。

(ウ)通信、データ中継衛星

1. 様々な周波数帯を用いる軍事用の通信衛星を保有、平時所要は民間衛星も利用。

2. NASAが保有するデータ中継衛星(TDRS)を、軍民双方で使用している模様。

3. 先進通信技術の開発を行い、民需転用・商業化を行っている。

(エ)早期警戒衛星

1. DSP(Defense Support Program)衛星・・・1970年代初頭から配備され2007年までに計23機が打ち上げられた。

2. 次世代早期警戒衛星プログラム(SBIRS-High)やSTSSなどが研究開発中。

(オ)測位、気象、技術実証衛星など

1. 測位衛星・・・NavstarによるGPS測位システムを米空軍が運用、1993年から全世界に無償開放。測位信号には軍用・民用コードがあり、00年以降民用コードの精度制限解除。

2. 防衛気象衛星・・・軍が気象衛星を運用。早期警戒システム等への影響評価も実施。

3. これまで海洋大気庁(NOAA)と軍がそれぞれ保有していた気象衛星を、デュアルユース衛星(NPOESS)に統合する予定。

4. その他、海洋観測衛星や技術実証衛星などを多数保有。

(カ)宇宙輸送、宇宙状況監視

1. 中・大型衛星は主に民間のAtlasⅤ、DeltaⅣロケットで打ち上げ。軍民で空中発射システムも利用。

2. NASAと協力して宇宙監視網を構築。空軍(北米防空司令部NORAD)が衛星やデブリを継続的に監視、データベースを構築し各国にも公表。

イ 欧州の状況

(ア)全般

1. 宇宙予算(2006年で約60億ユーロ、このうち安全保障予算は約10億ユーロ)の中、各国間で軍用衛星を相互融通。

2. 偵察衛星画像は、国際取り決めにより関係国間で共有。

3. 通信衛星は、PFI方式等による民間保有衛星を利用したり、軍民共用(デュアルユース)衛星を政府保有。関係国にもサービスを提供。

4. 衛星打ち上げは、欧州やロシアの民間ロケットを利用。

(イ)利用分野

概ね米国と同様に「偵察衛星」「通信衛星」「測位衛星、早期警戒衛星」及び「宇宙輸送、宇宙状況監視」分野において利用している。(細部は省略)

(4)我が国の安全保障分野における今後の宇宙開発利用等について

前項使用資料には、次のように示されている。

「一般化理論」を超える宇宙開発利用により、我が国の安全保障を強化

1. 情報収集衛星については、関心地域の撮像機会の増加、商用画像を凌駕する画質の実現、要求から配布までの時間短縮等により、その機能を拡充・強化。

2. 防衛分野における宇宙開発利用は、デュアルユース衛星としての保有も視野に検討。なお、防衛分野における宇宙開発利用の在り方については、防衛力全体の在り方を検討する中で、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画において決定。

【防衛分野の宇宙開発利用のあり方】

防衛省では、防衛分野における宇宙開発利用を、情報収集・警戒監視、情報通信、測位及び気象観測等の各分野に大別し、当面の重視分野を情報収集・警戒監視分野等としており、「早期警戒機能を有する衛星」や「電波情報収集機能を有する衛星」等については今後検討することとしている。

他方、諸外国の例を見れば、軍の専用衛星として保有している場合や、さまざまな形態のデュアルユースにより、軍専用衛星を補完している。我が国としても、かかる保有形態を参考に、今後の防衛分野の宇宙開発利用を検討すべきではないか。

【より効率的な宇宙開発利用の推進】

我が国の場合、防衛分野以外の宇宙開発利用が先行して行われてきたことから、今後、速やかに防衛分野の宇宙開発利用を図る上でより効率的な方策が必要ではないか。例えば、デュアルユース衛星の持つ機能の省庁間共同開発や、先行する民生技術の防衛分野への活用、など。

(例)早期警戒機能に必要となる赤外線センサは、弾道ミサイル発射時の熱源を探知するものであるが、火山や山火事といった災害や他国ロケット発射なども探知することが可能とされている。

【安全保障上のデータ管理】

商業用画像衛星が高分解能を実現する今日、我が国においても、今後開発される陸域・海域観測衛星などにおいてセンサーの分解能等の向上が予想され、我が国の安全保障上の情報収集体制を補完することが期待される。

なお、高解像度の画像情報は、保全上の観点からその厳格な管理が必要であるため、地理空間情報活用推進会議とも連携して、必要なルール作りを検討すべきではないか。

全く同意である。デュアルユースは時代の潮流であり、技術のスピンオン/オフを更に期す必要があろう。米国等との共同開発をも重要な検討事項だろう。

宇宙の安全保障分野での活用

3 今後検討すべき事項

(1)基本方針の妥当性!

当面の重視分野を情報収集・警戒監視分野等としており、このこと自体は確かに喫緊の課題でありことは論を俟たない。しかしながら、基本方針が、「早期警戒機能を有する衛星」や「電波情報収集機能を有する衛星」等については今後検討することとしていることは解せない。

そんな悠長なことを言っている場合ではなかろう。逃げではないか。今、着手せずして何とする。彼我の懸隔はさらなるものになろう。

自らの手を敢えて縛る必要があるのか、自己規制する必要があるのか?飽く迄も、軍事的合理性や費用対効果を判断して我が国の基本的方向を策定すべきである。

(2)政治主導で宇宙開発を促進すべし!

議論は終わり、方針も示された、後は実行あるのみだ。しかし、その歩みが余りにも遅い。通常の行政ペースではこれ以上のスピードは望めそうもない。

とすれば、政治家が優先順位を適切に判断して、必要なところに資源を集中投資すべきである。それこそが政治家の責務である。

(3)潜在能力の統合化努力を!

我が国が持つ潜在能力を統合化する施策が必要だ。防衛省、防衛産業及び大学等の研究機関の総力の結集が望まれる。宇宙産業は、非常に裾野の広い産業であり、技術のスピン/オフも期待できる。

我が国のコアとなる技術を保持しつつの多国間共同研究や開発にも参画する必要があろう。

(4)作戦レベルにおける宇宙利用の方策の研究を!

現在の宇宙利用が、国家レベルの意思決定等に利用されることを意図しているが、戦域や作戦レベルにおいても必要とされる分野があり、その技術的な可能性も有るはずだ。そのような研究も必要だろう。

(5)個々の分野別の検討事項

個々の分野別では、次のような事項を検討する必要があろう。もちろん技術的可能性、費用対効果、技術の陳腐化の進展度予測、民や他省庁の要求事項との調整、国家レベル~戦域レベル~作戦レベルにおける期待・要求性能、整備の優先順位等々考慮すべき事項は多々ある。

○偵察分野

戦術レベルにおける偵察についての宇宙利用の方策は?

分解能はどこまで期待するか?

偵察頻度はどれ位が望ましいのか?

部隊からの情報要求への即応性の要否と即時性確保の方策は?

○信号傍受(SIGINT):ELINT、COMINTの傍受可能性、精度向上

○早期警戒システム:ミサイル探知・警報の時間短縮と精度向上

○気象:局地における気象情報の収集・分析・利用

○移動体検知・追跡システムの開発

(この様なシステムも必要とされているようだが・・)

○航行・測位システム:アンチジャミング、予備

○通信システム:通信速度の向上、バンド幅の広帯域化

3 終りに

我が国には宇宙戦略がないと長らく言われてきたが、宇宙基本法の成立は、やっと正しい方向を向いたと云う意味では極めて有意義であった。今後の課題は前項で述べた通りである。いかに実行し、実施を加速するかに努力を集中する必要がある。

政治が国内問題のみに、或いは票になることばかりに血道を上げるのではなく、国益という大所高所から国家の向うべき方向を指し示し、その確行を期すべきであり、それこそが政治主導であり、ステーツマンの責務である。