正月は神社の屋根に注目しよう。

2012.01.06(金)伊東 乾:プロフィール

皆さんはお正月「初詣」にお出かけになりましたか?

多田神社本殿。屋根の上に出っ張っている「千木」と「鰹木」(ウィキペディア

)

多田神社本殿。屋根の上に出っ張っている「千木」と「鰹木」(ウィキペディア

)一言で初詣といっても神社もあればお寺もあり、いろいろと思います。いま神社にお参りするとしましょう。お参りのとき、どこを見ていますか?

拝殿の中や「ご神体」の鏡、玉ぐしや榊などいろいろなものがありますね。あまり賽銭箱などジロジロ見すぎたりするのもナニかと思いますが・・・。

さて、それはそれとして、神社の「屋根」に注目される方は、そんなに多くないような気がします。社殿の屋根ってどうなっているか、ご記憶でしょうか?

神社と土俵

神社の屋根の上というのは、普通の屋根組みと違って、ちょっと目立つ木の棒が突き出しています。この出っ張った木材は「千木(ちぎ)」ならびに「鰹木(かつおぎ)」と呼ばれるもので、神社建築に特有のもの、と事典の類には書いてあります。

が、実のところ、神社由来のほかの場所でも「千木・鰹木」の造りのある屋根を目にすることができます。代表的なのは相撲の土俵でしょう。

「国技」とされることからも分かりやすいかと思いますが、元来は相撲は神前で行われる奉納の勝負事でした。

日本書紀によると太古の相撲は蹴り技中心の格闘技で、相手が絶命するまで戦ったということですから、現在の国技とは相当様子の違うものだったことが窺われます。

ちなみに、元来は神事の神楽・猿楽から出たはずながら、現存する「能舞台」の屋根には千木・鰹木の構造は見られません。

しかし、最も古い西本願寺・北能舞台(1580年頃)でも、屋根は葺き替えられたもの、しばしば葺き替えられる過程で変化していった可能性もあると思っています。

どうして私がこんなお話をしているか、と言いますと、実は能舞台の音楽音響や儀礼の構造を調べるプロジェクトを大学で進めているのです。

今年もお正月から(自腹で、初詣を兼ねて)彼方此方の神社仏閣、あるいは前方後円墳(意外と思われるかもしれませんが、実はあとでお話しするように、両者には緊密な関係があります!)なども訪ね回っているのですが・・・。

閑話休題、話を神社の屋根に戻します。

屋根の上、棟木に対して直角に、2本の「カツオギ」が交差している。

これが「千木・鰹木」で、その起源にはいくつか説があるようです。ちなみに「千木」については、古代に屋根を作るとき、2本の木材を交差させて棟木と合わせ、その先端部を切り揃えなかった名残ではないか、と言われています。

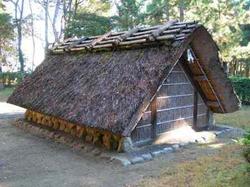

元祖掘っ立て小屋「天地根源造」

御塩殿神社の「御塩汲入所」。天地根源造で作られているが「千木」は張り出していない(ウィキペディア

)

御塩殿神社の「御塩汲入所」。天地根源造で作られているが「千木」は張り出していない(ウィキペディア

)

この、大本になる原初的な建築は掘っ立て小屋に屋根を葺いた構造で「天地根源造」という物々しい名前で呼ばれています。

伊勢神宮などの神事で用いる塩を作っている三重県伊勢市二見町荘の御塩殿神社には今日もこの「天地根源造」に従う「御塩汲入所」などが残っており、いろいろ興味深い特徴を備えています。

現存する「天地根源造」の建築物を見てみると、「千木」が張り出しているものは決して多くないようです。

「外削ぎ」の千木(ウィキペディア

)

「外削ぎ」の千木(ウィキペディア

)

この千木の切りそろえ方も2通りあって、先端を垂直に切り揃えるのを「外削ぎ」、水平に切り揃えるのを「内削ぎ」と言います。

「外削ぎ」は男神を祭る社殿に、また「内削ぎ」は女神を祭る社殿に用いるとのこと。

なるほど、「外削ぎ」の方が勇ましい感じがして、のちの時代武将が被った兜の「前立て」と似たような、男性的なイメージがありますね。

「内削ぎ」の千木(ウィキペディア

)

「内削ぎ」の千木(ウィキペディア

)

「内削ぎ」は水平が強調されるためか、それより穏やかな感じです。

また神社建築では、男神の社殿は「外削ぎ」の千木とともに奇数の「カツオギ」が、女神の社殿では「内削ぎ」の千木とともに偶数の「カツオギ」が用いられるとのことです。

この奇数偶数は奇数が「陽」偶数が「陰」という陰陽説のような背景があるらしい。

兜の前面に立てられた、勇ましい「前立て」(ウィキペディア

)

兜の前面に立てられた、勇ましい「前立て」(ウィキペディア

)「形がカツオブシに似ているからそのような名前がついた」などという、見るからに苦しい説明が事典にすら書かれているのですが、ちょっと思うのはその大元「天地根源造」の切り妻屋根の造りです。

ハニワにも残る「千木・鰹木」

今城塚古墳から出土した家型埴輪(レプリカ)。写真は筆者

今城塚古墳から出土した家型埴輪(レプリカ)。写真は筆者

「天地根源造」の掘っ立て小屋は、棟木の上から重しの押さえがしてあります。

現存する神社などでは竹材や瓦など使われたりしていますが、日本に孟宗竹などの大型の竹が導入されるのは歴史時代以降のことです。

瓦に至っては奈良時代以降本格化するもので、ほとんど原始人と言っていい弥生時代の神さまの掘っ立て小屋には、桧皮その他の木材が工夫して用いられていたと思われます。

大阪府高槻市の今城塚古墳は「真の継体天皇陵」として評価の定まった重要な遺跡ですが、ここに設けられた「埴輪祭祀場」跡からは貴重な埴輪の集団が出土しています。

6世紀初め頃、西暦500年頃と察せられる今城塚古墳から出土した「家型ハニワ」はすでに十分に立派な、いや、立派過ぎるくらい立派な千木と鰹木が表現されています。

写真の家型ハニワの「千木」は外削ぎでも内削ぎでもなく、先が2つに割れた形ですがカツオ木の本数は7ですから奇数、どうやら男性的と考えてよさそうです。単純に形だけ見ても、戦国時代の武士の兜を連想させる、何とも強そうな格好をしていますね。

今城塚古墳から出土したハニワ。レプリカが出土したままの場所に再現して立てられている。家型ハニワの横で片手を上げている力士像。塩でも撒いているのだろうか・・・(写真は筆者)

今城塚古墳から出土したハニワ。レプリカが出土したままの場所に再現して立てられている。家型ハニワの横で片手を上げている力士像。塩でも撒いているのだろうか・・・(写真は筆者)

ちなみにこの家型ハニワのすぐ横からは力士のハニワも出土しています。日本書紀の記述を参考にすると、けっこう凄惨なデスマッチを戦ったのかもしれません。

さて、この「神社の屋根」の特徴的な木の名前「千木」もよく分かりませんが、さらに不思議なのは「カツオギ」でしょう。どうしてお魚の名前がついているのか?

しかも、古くから日本人の食卓と切っても切れない縁のある「カツオ」、ワカメちゃんのお兄さんの名前にすら転用された「カツオ」です。

実はこの「カツオギ」の部分とお魚の鰹に、一定以上の関係があるんじゃないか? 史実としての根拠は全くないのですが、状況証拠からそんな気がしてならないのです。ヒントは「発酵」など食材への微生物の応用なのですが・・・そのあたりについては、次回お話しできればと思います。

神社の屋根にちょっと目を凝らして見る中から、日本の食文化の、日頃は目につきにくい一面が、くっきりと浮かび上がってくるような気がしています。

(つづく)