大震災における民生支援物資輸送等に係る問題。

2011.12.06(火)山下 輝男:プロフィール

1 はじめに

東日本大震災に関連する話題も「戦力回復」「予備自衛官」「空域管理」について述べた。また東日本大震災における「統合運用の実際」についても寄稿した。本稿では、兵站関連の話題について取り上げたい。

今次大震災が大規模かつ広域の被害を齎し、東北の被災地への物流が途絶し、あるいは救援物資等を被災地に送る交通幹線が細くなり、あるいは、誤解を恐れずに言えば、放射能を恐れて、物資輸送を躊躇することもありで、如何にして民生支援物資等を送るかが焦眉の急となった。

トラック協会等の民生支援物資輸送スキーム(政府輸送スキーム)とは別に自衛隊による民生支援物資輸送スキームも構築された。これは自衛隊災害派遣史上初の試みであり、成果もあったが、将来の課題として検討すべき事項も多々あった。

本稿では、政府及び自衛隊の被災地への輸送スキームの概要を紹介し、明らかになった問題点のうち少なくとも国家的対応等が必要と思われる事項について述べて、今後の参考に供したい。

2 民生支援物資輸送スキームの概要

(1)自衛隊の輸送スキーム

ア 自衛隊輸送スキームの発令と主要事象(概要)

月日 主要事象

3月11日 発災

3月15日 救援物資輸送を自衛隊が担任する旨の防衛大臣発表(*注1)

3月16日 全国知事会を通じ、各都道府県に対し自衛隊輸送スキームを周知。同日自衛隊輸送スキーム構築に関する「お知らせ」を発出

3月17日 統合輸送について通達措置、スキーム拡充に関する日通との調整。民生支援セル要員(後述)被災地へ出発(後述)

3月18日 輸送スキームによる救援物資の空輸開始

4月4日 全国知事会に対して輸送スキーム受付の一時停止について要請

4月8日 輸送スキーム各都道府県窓口受付を一時停止(*注2)

4月12日 自衛隊で保管している救援物資の活用について被災3県に対し被災者生活支援対策本部から連絡(*注3)

6月~9月 各県と物資の受け取りに関する調整(当初被災3県事後準被災県)

注1:幕僚の提案に基づく大臣決心ではなく、災害対策本部で、物資輸送が厳しい状況であることを理解した大臣が発意したものと考えられる。

注2:4月9日以降自衛隊輸送スキームによる民生支援物資輸送は再開されていない。

注3:自衛隊管理のデポ等に保管されている物資を活用して頂くために被災県に対して連絡した。

イ 当初の輸送スキーム

計画当初の輸送スキームは下図の通りである。救援物資の提供希望者(都道府県、市町村、個人を除く民間)は県等に連絡、県等は自衛隊部隊と調整のうえ持ち込み駐屯地等を提供希望者に連絡する。

当初の輸送スキーム

提供希望者は、指定された日時に指定駐屯地等に救援物資を持ち込む。受付駐屯地からは陸自車両等により海・空自衛隊基地に輸送、同基地から被災地近傍の基地へ輸送、事後陸自車両等により所定の避難所へ輸送することとした。

当初計画の基地は那覇、板付、美保、小牧、入間、三沢、横須賀、八戸等から松島空港、福島空港及び仙台港であった。

逐次に救援物資輸送に使用する空港、港湾は拡大された。曰く、佐世保、大村、岩国、呉、徳島、舞鶴、横須賀、下総、山形、大湊等をも使用された。

ウ 輸送スキームの拡大

被災地への救援物資の輸送量を拡大すべく、当初計画したスキームに加え、民間役務車両(「日通」)を活用することとした。この為、各駐屯地等の集積地から東京に設けたハブデポ(マザーデポ)に一旦集積し、事後所要の仕分けを行った後、引き続き役務車両により日本海側の被災していない県に設けた物流拠点に運び込み、そこから被災地域に輸送することとした。その概要は下図の通りである。

輸送スキームの拡大

イメージ図は、拡大された輸送スキームである。指定された基地に集積された救援物資が役務により、ハブデポ、次いで日本海側の物流拠点に搬入され、そこから脊梁山脈を越えて県の集積地に送り込まれる。

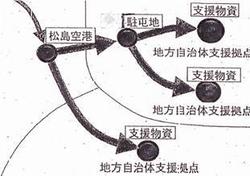

松島空港に空自機で輸送された物資は、右下図の様な流れで市町村等の集積地に輸送された。自衛隊の基地、駐屯地の拠点としての価値が発揮された。

エ 自衛隊輸送スキームによる輸送実績

2100トンの輸送を実施した。このうち、統合輸送による実績は約1000トン、日通役務車両による輸送実績は約1100トンであった。

空輸については、空自機が95%で主体であったが、膨大なソーティ数に上った。

(2)政府のスキーム

救援物資の被災地への担当は、緊急災害対策本部に設置された「被災者生活支援チーム」(3月17日設置され、当初は被災者生活支援特別対策本部と称したが、5月9日名称変更された。チーム長:防災大臣、チーム長代理:総務大臣、官房副長官、事務局長内閣府副大臣)である。(対策本部等の乱立について、非難轟々であったが、その対策本部の1つである)

このチームの任務は、県を通じた被災地の要請の把握、各関係団体や企業を通じた支援物資の調達及びトラック協会等を通じた県の物資拠点への物資の輸送となっていた。その概要は下図の通りである。

参考までに集積地数を示す。

県名 県集積地数 市町村集積地数 避難所数(最大時)

岩手 1 19 218

宮城 21 51 252

福島 6 30 86

(3)本輸送スキームは機能したか?

県集積地までの輸送については、スムーズに実施されたが、以下のような問題点があった。

●県の集積地に大量の救援物資が滞留した。政府及び自衛隊による県集積地等への送り込み量に対し、県の集積地等から避難所への払い出し量が少なく、結果的に物資が滞留した。

●被災者のニーズが的確に把握されていないために、言葉は悪いが、無秩序に救援物資が届けられ、結果的に被災者のニーズにマッチしない物資が滞留を助長した。需要と供給の節帳を図るべきシステムが存在しなかったので、このような状況が生起した。

●集積地の倉庫管理の不適切により、現状把握もままならず、必要な物が必要な時に払い出し得ないという状況が生起した。

●輸送量と輸送力のミスマッチ等も有り、各端末地の業務の偏在や一時保管物資の偏在等、効率的な物資輸送に難を生じたこともあった。全体を統括するシステムが必要であった。

3 幾つかの私見並びに提言

(1)迅速な大臣意図の具現化は、流石はプロ也

唐突とも言える大臣の発意を如何に具体化し、実行するかが統合幕僚監部及び陸・海・空幕僚監部の緊急の課題となり、関係所管が鳩首協議し、緊急災害対策本部との調整、全国知事会との調整をも終え、翌3月16日には、輸送スキームを構築し、知事会を通じ都道府県に、「お知らせ」を発出して全国民に周知する等極めて迅速な措置を行った。

自衛隊が救援物資を輸送するということは、任務ですらないし、まして発災直後の混沌とした状況下にあって、迅速にスキームを確立した実務能力は高く評価されていい。流石はプロである。

自衛隊の輸送システムは、本来自衛隊の部隊や物資の戦略・戦術輸送に供すべきであり、何時如何なる場合でも自衛隊が救援物資の輸送を担うものであると思われても困る。輸送力に余裕があれば対応することはあるとしてもだ。

(2)走りながら考えた輸送態勢の変更

当初の輸送スキームでは、関係幕僚が当初危惧した通り県集積地に大量の物資が滞留しはじめた。また、現地ニーズに対応し得るように救援物資を仕分けする必要性から中間結節を設けることも必要となり、東京のマザーデポへの一旦集積と日本海側に設けたデポでの保管と現地ニーズに応ずる救援物資の仕分けを行ってから脊梁山脈を越えることした。

これなど、走りながら考え、問題があれば直ちに柔軟に態勢を変換するということであり、状況に応ずる運用が為されたのであり、幕僚監部の幕僚が実情に立脚した実務遂行能力を有していることを示したものだ。

(3)機能麻痺した行政の代替:民生支援セル

今次大震災では、臨海部にあった市町村役場は被災し、自治体職員も多数犠牲となった。従って、本来であれば、被災者に最も近い立場にいる市町村が、被災者が最も必要としている救援物資の種類と量を把握して、それらが県を通じて救援物資を担当する政府に報告される筈であるが、機能麻痺した状態ではそれは期待し得ないことであった。

然らば、誰が被災者のニーズを把握するのかが問題となり、本来であれば、政府の被災者生活支援チームがそれらを段取りし、システム化しなければならない筈だが、残念ながらそれも期待し得ないという状況に立ち至った。

あるいはそうなることを見越していたのであろう、3月17日には、現地ニーズの把握とそれに基づく所要の調整を行う「民生支援セル」要員が市ヶ谷を出発した。民生支援セルは、総員20名弱であったが、ニーズを把握するセクションと物資輸送を指示・統制するセクションとが共同作業して任務をよく達成した。

先見の明ありと言うべきだろう。陸上自衛隊の方面総監部には、救援物資に係る民需と供給の間を総合調整する機能はない。従って、この民生支援セルは方面総監部(JTF-TH)の機能補完として派遣され、有効に機能したと言えよう。勿論、このセル要員のみで広範なニーズ把握ができるわけではなく、避難所への生活支援を行う部隊によるニーズ把握(所謂「御用聞き」)も行って全きを期し得た。

言うまでもなく、この機能は自衛隊が本来的に果たすものではない。現在の高度化されたIT(クラウドコンピューティング)を駆使すれば、避難所毎のニーズ把握は容易にできるだろうし、救援物資を仕分け発送する部隊側もそれらを確認しつつ効率的効果的に救援物資の発送ができる。平素からこれらのシステムを構築しておくことが必要だろう。

(4)対策本部の実態と派遣自衛官の活躍

被災者生活支援チームに現職自衛官(1佐)が派遣された。このチームは、急遽創設されたものであり、そこに集う要員も必ずしも専門家というか十分な知見を有しているわけでもなく、何をすべきかも暗中模索の状況だったようだ。

そのような中で、流石は危機管理の専門家と言うべきか、戦術で任務分析等に慣れ親しんだからだろうか、派遣された自衛官はてきぱきと所要の調整と指示を発出した。次第にそんな彼にそこに集まった各省庁からの要員がアドバイスを乞うようになってきたとも仄聞したが、然もありなんだろう。

決心もせず、誰も指示もしない対策本部など司令塔と言うにはおこがましい。

(5)国家的救援物資輸送配分に係る中央組織の構築の必要性

救援物資の被災地への輸送配分に関しては、政府の被災者生活支援チームがその第一義的責任を有するが、その実態はトラック協会に依頼し、自衛隊に依頼し、それで事足れりとしていたように思われてならない。所謂政府スキームと自衛隊輸送スキームとの役割分担も明確でなく、それぞれに任せきりではなかったのか? 従って、救援物資の滞留が予測されても手を拱いていたような気がしてならない。(厳密な検証が必要かもしれないが・・・)

被災者が必要とする物資を必要な場所・時期に送り届けることがこの物流の根本原則であり、それが確保されているのかどうか、物流のネック(隘路orチョークポイント)がどこにあるのか、その打開策・対策はどうすべきなのかの総合的な判断と処置が必要であるが、それらは果たして適時適切になされたのか?

あるいは、状況によっては、輸送や保管に関する業務従事命令が必要となるケースもあるかと思われるが、それらはどの程度検討されたのだろう。被災地における輸送力の不足も指摘されたが、困った困ったでは済まない。如何なる手立てがあったのだろうか? 国家として何か手はなかったのか?

確かに、国家として大々的に救援物資を被災地に送るというのは、想定外であったのかもしれない。なればこそ、平時から、緊急時における国家的物流の態勢を整えておくことが必要である。時には強制的業務従事をも考慮しての体制整備が必要と思うが、如何だろうか? 今回は、燃料の不足も懸念されたが、国家として緊要・重要な物資については、所要の統制というか必要な機関に優先割り当てを行うなどの措置も必要ではないか? 今次大震災は災害派遣という場ではあったが、緊急時における国家の為すべき事項は何かの問題提起をしてくれたようだ。

(6)善意を無にしない救援物資の提供方法に関する啓蒙・周知を!

被災者が必要とするものは、発災後の段階に応じて異なっている。何時如何なる物が必要であるかを国民に周知し、国民の善意を無にしないようにすることが必要だ。

今回、これらの輸送スキームにおいては、個人からの救援物資の提供は受け付けていなかったが、色々なルートで被災地に個人から提供された物資が届けられ、中には顰蹙を買ったものもあったようだ。国民に救援物資を送る際のマナーをしっかりと周知させておかなければならない。それをご参考までに、例示すれば以下の通りである。

救援物資を送る際の留意事項等

●品物毎に箱詰め(箱の上、横に内容物・数量等明記)

●衣料品(新品を、古着はダメ)

●現地が必要としている物をタイミング良く(ニーズは変化する):要確認

●食料等:賞味期限3週間以上、喜ばれる物:飲料水、カップ麺、レトルト食品、乳児用粉ミルク、哺乳瓶等

●割れ物は不可

●地域や職場等で数量をまとめて!(リスト付)、個人での送付はしない

●居住自治体を通じての提供

(7)専門家育成の必要性

小生は阪神・淡路大震災を中部方面総監部(伊丹市)防衛部長という立場で経験したが、その際に感じたことは、救援物資が被災地周辺で滞留してしまうと事実であった。滞留した救援物資の仕分け、保管、所要に応じての発送等の端末地における物流管理業務の重要性を痛感した次第である。

自治体の悲鳴にも似た要望に応じて高射特科群を派遣して対応に当たらせた記憶がある。また、避難所において物資の保管・管理に携わったボランティアの記録を見ると、夜を徹して作業を行ったとあり、彼らの苦労が偲ばれる。

我々は、倉庫管理というと、簡単なものと思い込みがちであるが、実際には相当のノウハウが必要であるようだ。

今回の救援物資輸送の倉庫管理においても、専門業社が担任した場合には極めてスムーズに整斉たる管理が行われたが、素人が担当すると何が何処にどれ位あるのかも、いざ発送しようとするも取り出すのも車を入れるのもできないというようなていたらくだったとも聞いた。専門家は流石だなと感じ入ったようだが、それでこそプロだ。

今般、国土交通省が被災地へ物流専門家を派遣したが、適切な処置であるが、被災県からの要請に応ずる処置であり、時期的にも1週間ないし10日後であり、やや遅きに失した感は否めない。

何れにしても、そのようなプロを日頃から養成しておくことが肝要である。

4 終わりに

被災者が必要とする物資を必要な時期に必要としている場所に送り込むのが物流の大原則である。何を必要としているのかの把握システム、所要の物資を適時に輸送するための輸送力の確保と管理、集積地(センター)の適切な保管・配分システム、配分輸送段階における優先順位の設定等々、大規模な災害や武力攻撃事態等においては、これ等は何れも国家的施策である。そういう意味において、今次大震災における物流の教訓を摘出して、将来に備えてほしい。