【InDeep】記事より↓↓

………………………………………………………………………………………………

あの愚行の時代

最近、オランダの医学者たちが、「COVID-19パンデミック以降の西側諸国の超過死亡率」というタイトルの論文を出していまして、その結論は、

「すべての封じ込め対策とワクチンの実施は超過死亡の減少にまったく寄与しなかった」

とするものでした。

この結果は当たり前といえば当たり前のことではあるのですが、2020年に始まった「封じ込め対策」から 4年が経過し、これまでのデータにより、それらが「むしろ超過死亡を加速させた」ことが、今になって改めて数字で正確にわかってきたということになります。

「すべての封じ込め対策」とは、論文から抜粋すると、以下のすべてを含みます。

ロックダウン、学校閉鎖、物理的距離の確保、旅行制限、事業閉鎖、自宅待機命令、夜間外出禁止令、接触者追跡を伴う検疫措置など…

2020年にパンデミックが宣言された後、私が最初に「とんでもない」と思ったのが各国で一気に進められたロックダウンであり、そしてマスク着用義務でした。

日本ではロックダウンという言葉は使わなかったですが、要するに同じです。

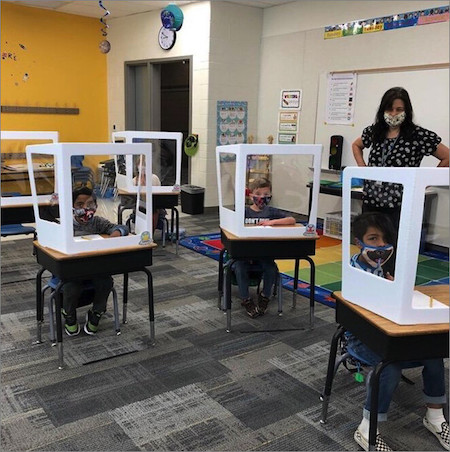

以下は 2020年3月の英国で、こんなことがどこの国でも実際に行われていたのですよ。

英国スコットランドの幼稚園にて

狂った新しい日常へようこそ

日本では、マスク着用も欧米のように「義務」ではありませんでしたが、結果として日本は、2023年くらいに至るまで、世界最大のマスク着用率を誇り(2021年の時点で日本のマスク遵守率は 95% ← 感覚的にはもっと高かった気もしますが)、

また、日本では、ワクチン接種も義務ではありませんでしたが、ワクチン接種率も世界一のままです。

マスクに関しては、2020年から何十本の記事を書いたかわからないですが、一覧はこちらにあります。

以下の記事には、マスクの有害性について 60以上の論文のタイトルとリンクを示しています。

(記事)日本の社会を見ていると気が狂いそうになるので、「マスクの害」についての世界中の査読済み論文と記事61件をすべてご紹介します

In Deep 2022年12月1日

マスクに関しては並々ならぬ思いがあるのですが、冒頭で紹介したオランダの研究は、ロックダウンとワクチンに焦点を当てたものですので、マスクは置いておきましょう。

なお、このロックダウンについて、勘違いしてはいけないのは、問題は、「ロックダウンには感染拡大防止の有効性がない」ということではないということです。

「有害性だけがある」

ということが問題なのです。

それは、当時ロックダウンがはじまって、すぐにデータにあらわれていました。

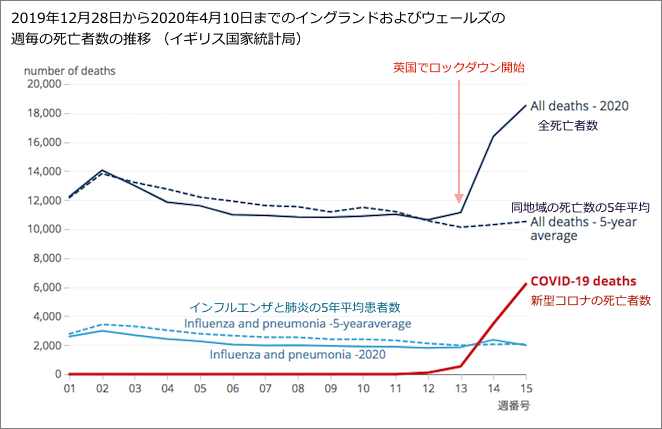

以下は英国の 2020年の最初の 4ヵ月間の「死亡者数の推移」です。

英国のロックダウン前後の死者数の推移

イギリス国家統計局

英国でロックダウンが開始されたのは、2020年3月24日でしたが、ロックダウン開始と共に新型コロナによる死亡数も増えました。しかし何より、

「新型コロナではない死因でおびただしい人が亡くなり始めた」

ことがわかります。

死者の増加のタイミングがまったくロックダウンと一致していて、他の理由は考えようがありません。

ロックダウンは「ひたすら人を死に誘った」わけです。

これらについては、2020年4月の以下の記事に、他のグラフなどと共にあります。

(記事)「ロックダウンという名の虐殺」 :英国で新型コロナ「ではない原因」による死者が封鎖の日より急激に増加し、統計開始以来最大の死者数に

In Deep 2020年4月22日

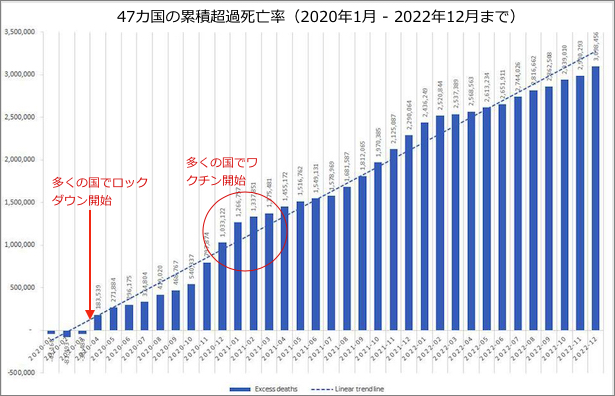

今回読みましたオランダの論文には、「 47カ国の累積超過死亡の推移」が載せられていました。

累積ですので、「グラフが平らになれば、増加は止まっている」ということになると思いますが、この 2年間、一度も上昇が止まっている部分がありません。

ロックダウンに関しては、こちらの記事に、カナダの医学者へのインタビュー記事を載せていまして、そのタイトルは、

「ロックダウンの害は利益の少なくとも 10倍だとカナダの小児感染症専門家が述べる」

というものでした。

ともかく、これが悪意か失策かは置いておいても、ロックダウンは大変な愚行であり愚策でした。

他の対策であるマスクやワクチンや過剰な消毒なども全部間違っていたわけで、このすべてが、意味がないのではなく「有害」でした。

日本には、「三密を避ける」なんていうギャグのようなフレーズさえあったことを思い出します。

冒頭のオランダの研究を取り上げていたスウェーデンの報道をご紹介します。スウェーデンは、西欧諸国で唯一、ロックダウンを含む封じ込め対策を行わなかった国です。

包括的な研究:ロックダウンや新型コロナワクチンでは死亡率は減少しなかった

Omfattande studien: Dödlighet minskade inte av nedstängningar och covidvacciner

nyadagbladet.se 2024/06/10

オランダの研究によると、2020年から 2022年にかけての西側諸国の超過死亡率は、西側諸国での新型コロナワクチン接種キャンペーンや大規模なロックダウン政策中にも減少せず、逆に増加したことを示している。

アムステルダム自由大学などのオランダの研究者たちは、2020年、2021年、2022年の西側 47カ国の死亡データを分析した。その目的は、各国の超過死亡率を調べることであった。

超過死亡率は、2020年から 2022年の特定の週または月に報告された国での死亡者数と、通常の条件下での同期間の予想死亡者数の差として評価される。研究者たちは、比較の基礎として 2015年から 2019年を使用した。

医学誌 BMJ パブリックヘルスに掲載された研究によると、全体として、2020年1月1日から 2022年12月末までの超過死亡数は合計 309万8,456人となった。超過死亡は、2020年には 41か国(87%)、2021年には 42か国(89%)、そして 2022年には最終的に43か国(91%)で報告された。

「深刻な懸念」

研究者たちは、封じ込め対策やワクチンが実施された後も超過死亡率が減少していなかったことを見出したため、この結果は憂慮すべきものであるとして、以下のように述べている。

新型コロナ感染症に対する制限措置やワクチン接種が導入されたにもかかわらず、西側諸国では超過死亡率が 3年連続で高止まりしている。これは前例のないことであり、深刻な懸念の原因となっている。

Covid ワクチンはコロナによる重症化や死亡のリスクを軽減すると主張されているが、重篤な副作用も報告されていると研究者たちは指摘している。医療専門家と国民の両方が、西側世界のさまざまな公式データベースにワクチン接種後の重傷や死亡を報告している。

分析には、新型コロナ感染症による死亡も含まれており、新型コロナワクチンが広く使用される前に、若者の死亡率が予想よりもさらに低かったことを強調したいとしている。

世界的に、70歳未満の人々のワクチン接種前の死亡率は 0.07%だった。 19歳までの子どもや若者の死亡率は、ワクチン接種キャンペーンが始まる前は 0.0003%ときわめて低かった。

2021年の超過死亡率は過去最高だった

2021年には、集団ワクチン接種プログラムと厳格な制限の両方の状況で、超過死亡は研究対象国で最も高く、合計 125万 6,942人となった。ほとんどの国で新型コロナの制限対策が終了した 2022年でも、超過死亡は合計 80万 8,392人と高かった。

研究者たちは現在、政策決定者や政府指導者たちに対し、各国の超過死亡の根本原因を慎重に調査するよう呼び掛けている。

ここまでです。

ここに、

> 19歳までの子どもや若者の死亡率は、ワクチン接種キャンペーンが始まる前は 0.0003%ときわめて低かった。

とあり、もともと、健常な子どもや若者たちのコロナ死というのは、「事実上ゼロ」でした。

(記事)ドイツの調査で、基礎疾患のない5歳から17歳の子どもたちの新型コロナでの死亡数は「完全なゼロ」であることが判明

In Deep 2021年12月11日

それが、この 3年、あるいは 4年間の、制限対策、人的交流の停止、マスク、消毒、ワクチン接種の時代を経過した後の「今の子どもたちの健康状態どうなっているか」という話でもあります。

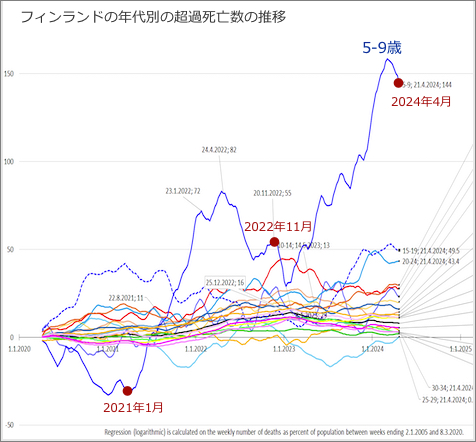

以下はフィンランドの最近のデータですが、5歳から 9歳の超過死亡数の増加が最も多くなっているという悲惨ぶりです。

2020年1月からのフィンランドの超過死亡数の年代別の推移

BDW

これはフィンランドがどうこうという話ではなく、フィンランドには、きちんとしたデータがあるというだけのことであり、どこの国でも、ある程度は同じようなことになっているのではないでしょうか。

子どもたちが一番ワリをくらった時代なんです。

願わくば、二度と同じ過ちをしないでほしいとは思いますが、それを期待できるのかどうかは難しいところかもしれません。