この珍しい苗字の人物を、皆さんはご存知でしょうか?

い ふ く べ あきら

伊福部 昭 氏

名前だけでお分かりになる方は、かなりの音楽通か映画ファンだと思いますが・・・実はあの『ゴジラ』のテーマを創った、日本有数の作曲家なのです。

そして今日は、彼の命日・没後20周年にあたります。

1914(大正3)年に北海道釧路町で生まれた伊福部氏は、9歳の頃から村長を務めていた父親に連れられてアイヌ集落に出入りし、彼らの独特な文化に大きく触発されたとか。

13歳から音楽を勉強し始めた彼は、札幌第二中学在学中に将来音楽評論家になる友人・三浦淳史氏から「音楽をやるなら作曲をしなきゃ意味がない。」と唆され、独学で勉強を始めます。

驚くべきは、伊福部氏が進学したのが音楽大学ではなく、北海道帝国大学・農学部林学実科だったということ。😲

1935(昭和10)年に同大卒業後、林野管理局森林官史となり、地方林務官として厚岸の森林事務所へ調査造林係補助・作業助手として配属された伊福部氏は、同じ年にアメリカ人指揮者の依頼で作曲した『日本狂詩曲』が、パリで開催されたチェレプニン作曲コンクールにおいて満場一致の得票で第1位入賞という快挙を成し遂げます。

その後も林野局勤務を続けながら作曲を続けましたが・・・敗戦の年、仕事中に浴びた放射線障害により体調を崩したことで音楽で身を立てることを決意し上京。

そして理系大学卒でありながら、なんと東京音楽学校(※現在の東京藝術大学)の学長に請われて同大の作曲科講師に。

そこで後に日本音楽界で活躍する芥川也寸志・黛敏郎両氏ら多数の教え子を育て、1947(昭和22)年に『銀嶺の果て』という映画の音楽を担当。

この時伊福部氏は映画監督と音楽観について激論を交わし、遂には当時脚本を担当していた黒澤明氏が仲裁に入った・・・という逸話を残しています。

その後1995年まで『ビルマの竪琴』・『座頭市シリーズ』等々

実に300作品以上の作品の音楽を手掛けることになるのですが

、何といっても有名なのは40歳の時に手掛けた『ゴジラ』。

実は伊福部氏、学生時代にストラヴィンスキーの代表作『春の祭典』を聴いて大いに刺激を受けたそうな。

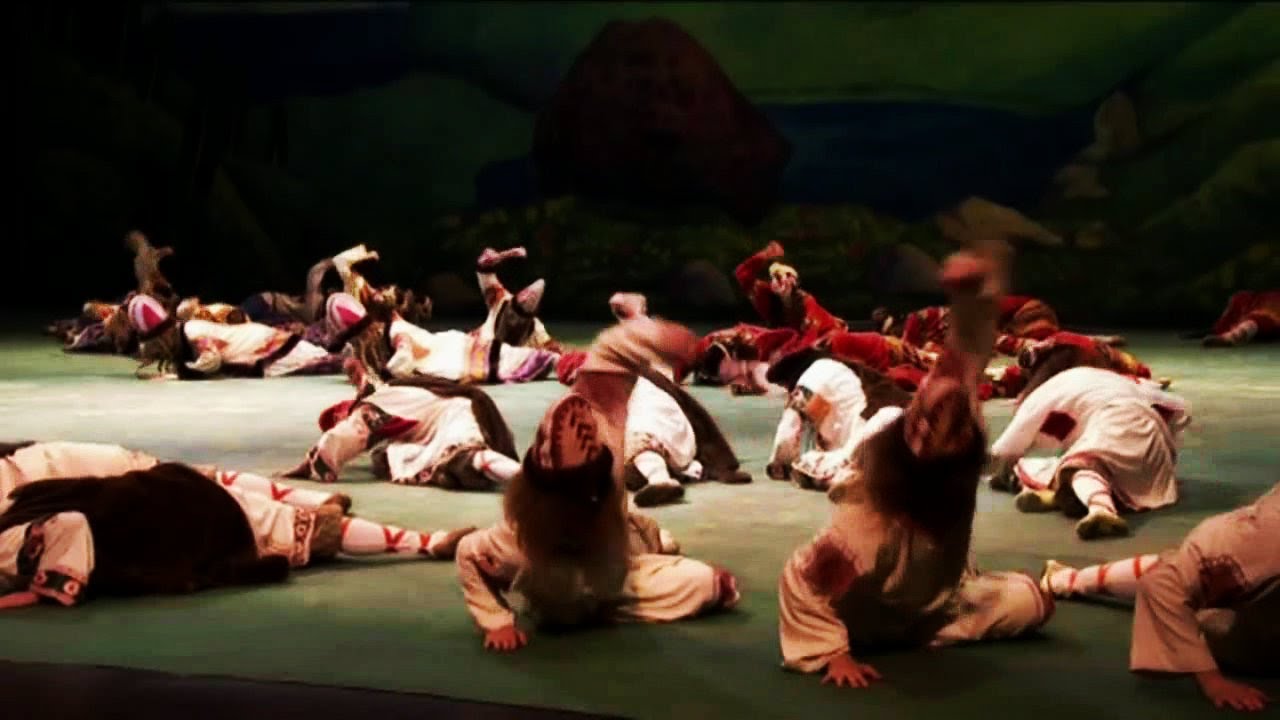

この曲の中に〝春の兆しと乙女たちの踊り〟という独特なリズムの楽章があるんですが、この曲想とゴジラのテーマが似ていると私は思うのです。

ちょっと聴き比べてみてください。

まずは、ご存知 『ゴジラ』 のテーマ。(↓)

続いて、『春の祭典』。(冒頭部分↓)

・・・いかがでしょうか?

ピアノの弦を直接バチで叩いたり100円玉でこすったりするなど、常識に囚われない様々な実験を行い後世に大きな影響を残した伊福部氏は、62歳で東京音楽大学の学長も務めた後、2006(平成18)年2月8日に91歳で逝去されました。

音楽界に多大な貢献をした彼の名は、もっと広く世に知られるべきでしょう。

あらためて〝異色の理系作曲家〟のご冥福をお祈り致します。🙏