「犬」

小ヲ狗ト云、大ヲ犬トス。

春秋考異ニ曰、狗ハ三月ニシテ生ル也、陽ハ三ニ生ス故ニ狗各高キト。

三尺格物論ニ曰、犬ハ家畜也。以吠テ守犬ハ懸蹄(けんてい)ノ者、龐(ほう)ハ多毛ノ者、獫長ハ長喙ノ者、歇ノ驕ハ短喙ノ者、狎ハ短脛、狠ハ猛犬、猘ハ狂犬、宋ノ促韓ノ獹ハ俊犬、獒犬高八尺ト云云。

或書ニ道犬(たうけん)之ヲ大犬(だいけん)ト云、今呼デ唐犬(たうけん)ト稱スル者也ト云リ。

多識編ニ曰、獫(けん・口の長い犬)波志那加伊奴(はしながいぬ)、今案ズルニ多加伊奴(たかいぬ)猲(かつ)ハ波志美志加伊奴(はしみしかいぬ)、今案ズルニ多加伊奴(たかいぬ)、獒犬ハ於保伊奴(をほいぬ)、 今案ズルニ唐犬ト云々。

『武用弁略(圖解)』より

日本在来の犬といえば日本犬。

しかし狆の存在からわかるように、明治以前の日本にも中国やヨーロッパから様々な外国犬が渡来していました。中・近世の日本犬界も、意外と国際化されていたのです。

江戸時代の日本にいた代表的な品種、和犬、唐犬、ムク犬。これに狆が加わります。

寛政元年(1789年)に出版された『頭書増補訓蒙圖彙』より

現代の我々がイメージする「日本犬の姿」は、ここ100年間くらいのモノに過ぎません。

家畜である犬の姿は50年も経たずに変化しますし、明治・大正期にかけて多くの地犬群が消滅しました。

現代の日本犬は、その消滅期を生き延びた残存勢力なのです。

古い時代も、狼(オオカミ)・豺(ヤマイヌ)・犬(イエイヌ)は異種の動物であると認識されていました。

【縄文犬と弥生犬】

大陸のどこかで古代のオオカミ(ニホンオオカミの先祖でもあります)からイヌが分岐し、その中の一群は縄文犬として日本列島へ渡来します。

ほぼ単一品種だった縄文犬ですが、弥生時代になると朝鮮半島や樺太方面から「海外の犬」が上陸。

古墳時代には中国大陸から犬の渡来が拡大し、立耳や垂れ耳、体毛の色もさまざまな地犬群が形成されていきました。これら様々な渡来犬が「ハイブリッド型の現生日本犬」のルーツとなったのです。

【カラフト犬】

北方ルートとしては、樺太方面から北海道沿岸部へ南下した犬たちがいました。これら北方犬はオホーツク文化が北海道から撤退するとともに消滅。その流れを汲むニヴフ族の犬橇文化へ受け継がれ、後世のカラフト犬となります。ニヴフの犬橇は、同じく海の民であった樺太アイヌにも普及しました。

狩猟採集生活の北海道アイヌは猟犬を、漁労生活の樺太アイヌは橇犬を求めた結果、隣り合う北海道犬とカラフト犬が交雑することはありませんでした。よって、和犬の歴史における「北方ルート」の影響は少なかったと思われます。

【唐犬と南蛮犬】

在来の和犬を除く江戸時代の犬種として有名なのが、大陸から渡来した「狆」や「唐犬」、そして西洋から輸入された「南蛮犬」ですね。

明治~昭和期にかけて作出された日本テリア、土佐闘犬、日本スピッツとは別途で語るべき存在です。

おそらく中世あたりに来日したチベタン・スパニエルなどを国内で品種改良したのが「狆」。「唐犬」としては、北条高時が闘犬に使った大型犬などもその一つ。

南蛮貿易が盛んになると、ヨーロッパ方面から洋犬が渡来しはじめます。在来の「和犬」に対し、中国大陸の「唐犬」、ヨーロッパの「南蛮犬」という概念も生れました。

「南蛮犬」は、1500年代に日本進出を図ったヨーロッパ各国が有力な戦国大名に献上していた記録があります。また、大名同士でも南蛮犬や唐犬の贈呈がおこなわれていました。

その姿は容易に確認することが可能で、例えば17世紀の『南蛮屏風(狩野内膳画)』には、長崎へ上陸したグレイハウンドらしき洋犬たちが詳細に描かれています。

もちろん唐犬や南蛮犬は、上流階級のみが飼える高価な希少犬。江戸後期まで庶民が飼うのはムリでした。

江戸時代に描かれた和犬と狆の姿。えのころ(仔犬)と狆(小犬)を並べているのは、小型犬を区別するためのものでしょう。

現代の狆とは似ても似つかぬ姿ですが、当時は小型愛玩犬をまとめて「狆」と呼んでいたのかもしれません。

これら唐犬や南蛮犬は特権階級だけが飼える希少犬。貿易港を除いて、在来の和犬に与えた影響は少なかったと思われます。更に鎖国政策による制限を受け、外国犬は少数派のまま江戸時代は過ぎ去りました。

特権階級と同じく、江戸時代の一般庶民にも愛犬家がいました。『花咲爺さん』などを読めば理解できる筈なのですが、「江戸時代の庶民はペットを飼わなかった」とかいう解説が流布されております。

これは完全な間違いで、当ブログにも一般庶民が飼っていたペットの記録は幾つも載せております。

おそらく柳田国男が説いた「村有犬(個人ではなく村落で共同飼育していた犬)」あたりを鵜呑みにしたのでしょうが、地域共有で犬を飼っていたケースもあれば、個人が飼っていた犬もいたのです。「いろいろな飼い方があった」という話を「全てが村有犬だった」にすり替えてはいけません。

高価な唐犬や狆は無理でも、その辺にいる地犬なら一般庶民にも飼えますよね。

大雑把でいいですから、犬の歴史を語る場合は時系列や地域性も考慮しましょう。江戸時代は260年も続いた訳で、その間に各地域でペット観も変化していったのですから。

「ウソをつくな!ネットの情報が正しいのだ!」と21世紀に言われましても、江戸時代の書籍に犬を屋内飼育している庶民が描かれているので仕方ありません。

江戸っ子じゃなくて上方の庶民ですけどね。

暁鐘成『義を守つて犬主の子を育む(嘉永7年)』より、江戸時代の大坂名呉町(現在の大阪府でんでんタウン付近)で犬を飼う一家。

犬用の筵や給餌器など、上方庶民のペット飼育事情を窺い知ることができます。

そもそも、「江戸時代の犬=江戸の犬」という考え方がおかしいのです。

江戸視点で語られる犬界史とは、「関東エリア限定の犬界史」に過ぎません。そんな局地的なシロモノで、日本全体を代弁されては困るのです。

「関東のウドンは汁が黒いから、日本全国黒いに決まっている」みたいな暴論なんですよ、それは。

※この間違いをやらかしたのが「日本の警察犬史」で、他道府県警を無視して警視庁の犬だけを取り上げる解説が横行しています。しかしそれは、ただの単なる「東京の警察犬史」なのです。

冒頭の図譜だと、和犬は食用扱いとなっています。江戸中期の人々は、犬肉を滋養強壮や病回復の薬としていたんですね。

このような史料ばかり見ていると、「江戸時代の庶民はペットを飼わなかった」と考えたくなる気持ちも理解できます。

ただし、これらは歴史の断片に過ぎません。細部ばかり見ていると視野狭窄を招きます。

日本犬界全体を俯瞰し、その多様性を認識するためには、鳥瞰・虫瞰の二つの視点が必要なのでしょう。

その意味で、唐犬や南蛮犬の存在は視野を広げる一助にもなるのです。

洋犬の数は幕末の開国とともに激増。舶来品が大好きな日本人は珍奇な洋犬に飛びつき、鉄道網が整備された明治20年代になると、その勢力は全国へ拡大します。

これらの洋犬と交雑化したことで、在来の和犬は姿を消してしまいました。唐犬や南蛮犬たちも洋犬と同化してしまいます。

近世の和犬・唐犬・南蛮犬たちの姿を伝える書物や絵画は数多く残されています。

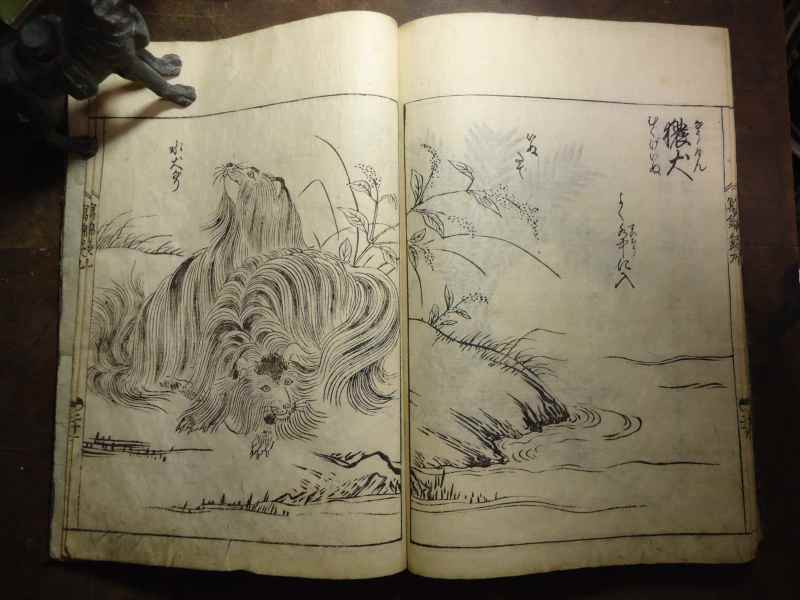

今回は、私の所有している『繪本寫寳袋(享保5年)』の原本から引用してみましょう。

【獒犬(からいぬ・ごうけん)】

獒犬とは「大きくて強い犬」の意味。九州の大宰府や小郡あたりへ定着し、明治初期まで飼育されていた唐犬とされています。

幾つもの書物に掲載されていますが、引用を繰り返したのか、解説内容は似たり寄ったり。

描かれたその姿は、満蒙犬の中でも「細狗」と呼ばれた猟犬種や、ヨーロッパから持ち込まれたグレイハウンドと酷似しています。

四~八尺というサイズで、当時の日本人からすると目を見張るような大型犬だったのでしょう。銀魂のサダハルみたいな感じで。

満蒙犬の一種である「細狗(シーゴー)」。サイトハウンド系の猟犬です(昭和2年撮影)。

唐犬については「支那犬」「滿洲犬」「蒙古犬」「西蔵犬」などの在来種が混在しており、更にペキニーズやハパ・ドッグ、チャウチャウなどの品種が作出されていました。

宮内省猟犬舎で飼育されていたグレイハウンド(大正2年撮影)

『畫本巻(年代不明)』で描かれた獒犬

斑模様で描かれたケースもあります(『萬動物圖』より)

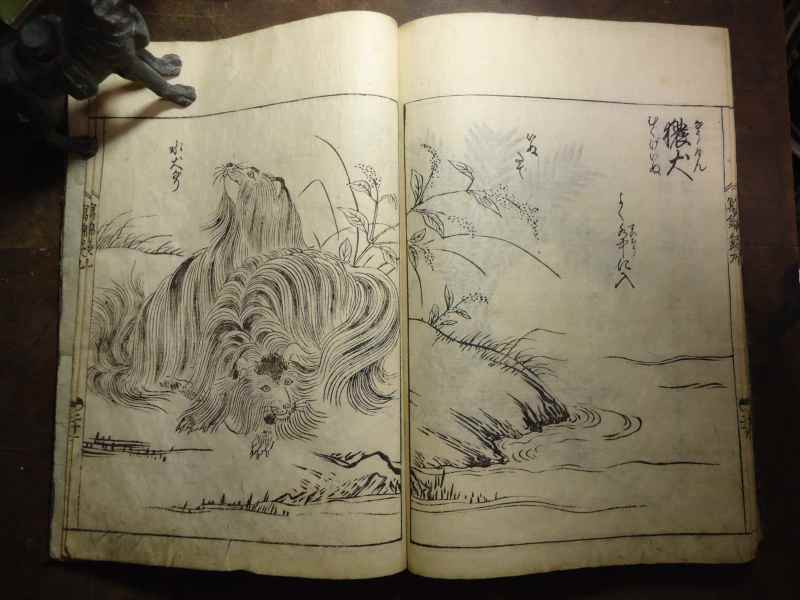

【農犬(のうけん・むくげいぬ。農はケモノ偏)】

「ムク犬」とは体毛がふさふさした犬のこと。現代ではどの品種に該当するか不明ですが、江戸時代の図譜では「狆とは別種の長毛犬」と解説されています。

ペキニーズやラサ・アプソのような唐犬なのか、朝鮮産のムクイヌなのか、ヨーロッパから来た小型テリアなのか。狆と共に輸出されたことで明治初期に姿を消してしまい、現在では謎の存在となっております。

習性は「よく水中に入」「水犬なり」と解説されており、ウォーター・ドッグのような水鳥猟用の南蛮犬だったのかもしれません。

さまざまな文献に取り上げられているムク犬ですが、標本や遺物は残されていません。狆の歴史において、「かつて狆とは別種の長毛犬がいた」という証言があるだけです。

江戸時代の日本で、唐土に存在すると信じられていた唐犬たちの想像図。小型犬も描かれていますが、ペキニーズやハパ・ドッグの存在は日本人に知られていなかった様です(『唐土訓蒙圖彙十三 禽獣』より)

【和犬の消滅】

日本犬が消えかけていた大正末期の段階で、江戸や明治の和犬は昔話として語られる存在と化していまいます。現代の日本犬論で拠り所とされる「昔の和犬の姿を知っている」という古老の証言も、多くは大正時代あたりの記憶を元にしている筈。

そのような「新しい昔話」を基準に、江戸や明治の日本犬像を語ることはできません。

「立耳・巻尾で単色の犬」という日本犬のスタンダードは、昭和3年にスタートした日本犬保存運動の過程で定着した新しい概念です。

歌川国貞『東海道五十三次之内 草津ノ圖』より

現代の日本犬とは違い、江戸時代の絵画に描かれるのは、体格も様々で、白・黒・茶・虎・斑模様の地犬たち。日本が多数の領地に分割されていた時代、各地域でバリエーションに富んだ系統が形成されていたのでしょう。

これら多様な地犬たちこそが、本来の和犬の姿なのです。

しかし日本犬のスタンダードに固執するあまり、昭和になると斑模様の和犬を否定する勢力が出現。彼らは「スタンダードに合致しない江戸時代の和犬は日本犬に非ず」「江戸時代の絵師は、単色の犬ばかりだとつまらないので斑模様を描き足したのだ」「斑模様の和犬は南蛮犬との雑種」などと時系列無視の暴論を展開し、イニシエの和犬の多様性を認めようとはしません。

明治時代以降、行政による畜犬取締の強化(野犬駆除、狂犬病対策、畜犬税の導入など)、洋犬との交雑化などにより、和犬の多様性は失われてしまいました。

絶滅寸前に陥った和犬を救うため、日本犬保存会に続いて文部省も地域と関連付けた日本犬7品種を天然記念物に指定。それに対抗する日本犬保存会は「大中小サイズでの日本犬標準化(紀州犬と四国犬を交配させた犬を甲斐犬と交配して生れた犬は何と呼べばよいのだ?的な問題が発生していたので)」を規定しました。

そして、「標準化された日本犬の姿」に合致しない個体はブリーダーも繁殖しなくなり、現代の日本犬の姿へと淘汰されます。

つまり、「文部省が定める日本犬」と「古来の和犬」は区別して語るべきなのです。

昭和9年に撮影された斑模様の島根産柴犬。このような個体は雑種と区別できないため「商品価値がない」として淘汰され、戦前の段階で姿を消します。

以上のように、中・近世の日本には和犬、唐犬、南蛮犬、ムク犬、狆など多様な犬が暮していました。

それらのうち、現代まで生き残っているのは和犬と狆のみ。唐犬やムク犬は、明治時代に姿を消してしまいました。

続いて、和犬にも消滅の危機が迫ります。

洋犬に駆逐されつつある和犬を救うため、日本犬保存会が設立されたのは昭和3年のこと。

そして文部省に天然記念物指定された一部の地犬が生き延びたものの、続く戦時体制下で再び壊滅状態へ陥りました。

現代の日本人が目にするのは、二度の危機を生き延びた日本犬の子孫たち。多様性を犠牲にし、繁殖復活のため大・中・小サイズに標準化された日本犬です。

戦時体制下で「この非常時に犬を飼うのは非国民」と叫んだ一般大衆は、戦後復興期のドサクサに紛れて「軍部に犬を奪われたカワイソウな被害者」に変身。「国家の役に立たない駄犬は毛皮にしろ」と煽り立てた役人やマスコミも、過去を総括しようとはしません。

こうして自ら記憶喪失へ陥った結果、近世犬界・近代犬界・現代犬界は断絶されてしまいました。

明治・大正・昭和の記録すら調べない者が、いきなり江戸時代の記録を調べたところで意味はありません。

犬の日本史を「縄文から現代に続く、ひと繋がりの流れ」として捉えられない以上、ブツ切りの薄っぺらな年表が出来上がるだけ。

まあ、いちいち調べるのも面倒くさいですからね。それを誤魔化すため、犬の歴史解説では「日本のペット文化は戦後にアメリカから持ち込まれた」という進駐軍理論が乱用されているのです。

あれは「なんだ、戦前のことは調べなくていいのか」と読者まで思考停止できる、たいへん便利な呪文なのです。

犬の歴史を解説する者が、犬の歴史を歪曲してきたのですね。酷いものです。