SWCTA高校に合格した次女。履修登録を無事に済ませました。

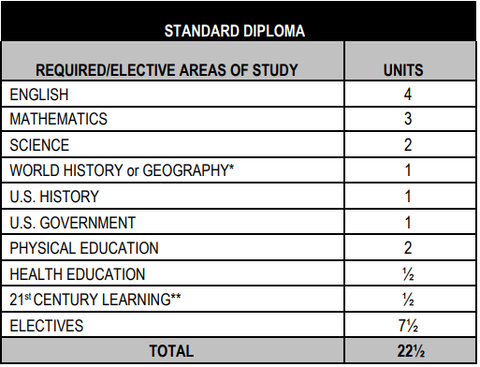

アメリカの高校は大学のように単位を集めて卒業する形になっています。といっても大学に比べると自由度が少なくて制約があります。

履修要項はコース・カタログとして学校のウェブサイトからダウンロードできます。これを見ながら受講する科目を選択していきます。

長女が高校に入学したときは、どこかでコース・カタログについての説明があったような覚えがあるのですが、次女の入学手続きに関する書類には言及がなかったような気が。長女で経験していなければわからなかったかもしれません。

学年は小学校からの通算で割り振られていますので9年生から始まります。また高校は4年間あります。

English、Math、Scienceなどのメインの教科は、選択必修科目となっており、それぞれ複数の選択肢があります。次女は既に中学で数学を2単位を取得していますので、さらに追加で2単位を取得してしまえば、数学に関しては卒業要件を満たしてしまいます。

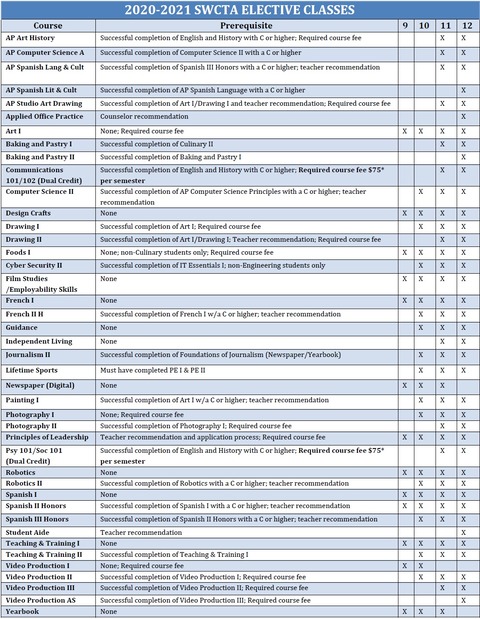

卒業要件を満たしたらもう数学をしなくてもよい、というわけではありません。さらに大学の単位を同時に取得できるダブルクレジットやAPといった科目を選択できるようになります。

ちなみに秋から11年生になる長女は数学の単位を今学期中に全て履修できる予定。次はコンピューターサイエンスのAPを取るようです。

10年生で取ったPrecalculasで、複素数、三角関数、ベクトル、行列を終えています。Precalculasはプレ微積ということで、数IIレベルの微積をやるのだろうと構えていたのですが、やりませんでした。

つまり微積を履修しなくても高校を卒業できてしまうという事です。ちょっとびっくりしました。もちろんAPを取るような生徒は卒業までに微積を履修して、一部数IIIに相当するようなこともやるんじゃないかと思います。

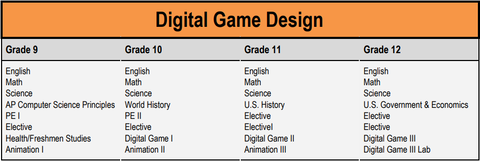

そして残るはElective(自由選択科目)。自由科目を入れることができるコマは1日に1~2コマです。専攻と学年によって変わってくるようです。

次女の専攻はビデオゲーム開発になります。これらの専攻は、手続き的には必修科目扱い、単位としては自由科目扱いになるようです。

このあたりは長女も次女もいずれも専攻があるマグネットスクールに入学してしまったので、マグネットではない公立のパブリックスクールとどう違うのか比べられないため、実はよくわかっていません。パブリックは恐らく専攻がなく、その分自由授業を多く選べるか、スポーツなどの部活をするのではないかと思われます。