頑固不器用ワンパターン

完全ノンジャンル化を意識して、タイトルを変更しました。旧タイトルは「生活と鬱病と音楽と」です。

最新の記事

テーマ

カレンダー

ブログ内検索

月別

2005年05月15日(日) 10時01分26秒

デザインフェスタと今日のCD「スズキイチロウ」

テーマ:アルバム今日は東京ビッグサイトで開催された、デザインフェスタに行って来ました。

イチロウ師匠の奥さまが昨年から出展していらっしゃって、今年はこの会場でイチロウ師匠の初アルバムがリリースされました。それを散歩ついでに買に行ったと言う訳です。

デザインフェスタそのものは、巨大な文化祭といった趣の、味が濃いイベントでした。

帰宅後早速聴いてみる。

既に何度もライブで聴いている曲ばかり。

でもジャズですから、一度として同じ演奏がないのもまた事実。

師匠は演奏内容よりもレコーディング技術のことばかり気にされていましたが、そんな心配はマッタクいらない、ハイレベルなサウンドに大満足です。

もちろん演奏も◎。

このCD、プログレからジャズへ行ったリスナーやプレイヤーには、お薦めです。音源は別テイクですがイチロウ師匠のHPにありますから、是非聴いてみてください。

イチロウ師匠の奥さまが昨年から出展していらっしゃって、今年はこの会場でイチロウ師匠の初アルバムがリリースされました。それを散歩ついでに買に行ったと言う訳です。

デザインフェスタそのものは、巨大な文化祭といった趣の、味が濃いイベントでした。

帰宅後早速聴いてみる。

既に何度もライブで聴いている曲ばかり。

でもジャズですから、一度として同じ演奏がないのもまた事実。

師匠は演奏内容よりもレコーディング技術のことばかり気にされていましたが、そんな心配はマッタクいらない、ハイレベルなサウンドに大満足です。

もちろん演奏も◎。

このCD、プログレからジャズへ行ったリスナーやプレイヤーには、お薦めです。音源は別テイクですがイチロウ師匠のHPにありますから、是非聴いてみてください。

AD

2005年05月14日(土) 14時51分11秒

慰問とリハバンド

テーマ:バンド今日はトリプルヘッダーでした(疲れた~)

慰問ボランティアは月例でして、ケアハウスを2件続けて回ります。

mari-momoさんの生歌と、ボクの生ギター。S.H.さんがバイオリンか鍵盤ハーモニカで加わることもあるけど、今日はお休みでした。

唱歌や懐メロ歌謡など、お年寄り向きの歌の歌集を用意してあります。

全部で40曲くらいあるのですが、毎回リクエストに上がるのが、知床旅情、祝い舟、学生時代、青い山脈、みかんの花咲く丘、星影のワルツ、矢切の渡しと決まっています(笑)

きっと来月も、また同じ曲を歌うことになりそうです。

でもそれで良いのです。

毎月毎月、ボクらが来る事を楽しみに待っていてくださる。

ありがたいことです。

夜は細見オーケストラのリハーサル。

当面出演予定が無いので、今日はジョー・ヘンダーソンのページワンを持って行って、「これをコピーしてみましょう」と持ちかけて、取りあえず一曲目のブルーボッサに挑戦。

ブルーボッサは、自己流?ではいつもやっている曲ですが、CDのムードを真似て再現するって、バンドとしては初の挑戦でした。

結果は、、1回目は集中してやったからか、かなりCDに近いムードでできました。

うまくできたんでうれしくなっちゃって、もう一回やろうと2回目をやったら、元気が良すぎて今一つ、、さっき上手く出来たからっていうんで、集中力が足りなかったみたい。

そのあと、いつもやっている他の曲もやったけど、今日は最初の集中力が良い刺激になったのか、ここ数回の中では結構イイ線いってたと思う。

目的が無いと、マンネリ演奏になってしまうのね。下手ではないけど、どの曲を演奏してもカラーが同じになってしまう感じです。

でも今日はなにか今までと違うものを手に入れたような気がします。

心配なのは今日の感覚を次回までに忘れちゃうことですね。誰か一人でも元に戻ってしまうと、皆がそれに引っ張られて、今までと同じに戻ってしまう。

早くCD焼いてみんなに配らなくっちゃ。

なんだかんだ言っても、アマチュアの遊びとしては最高に面白い、すばらしい仲間です。

と、10時間遊びっぱなしで、ヘトヘトになりました。

おやすみなさい。。。。。

慰問ボランティアは月例でして、ケアハウスを2件続けて回ります。

mari-momoさんの生歌と、ボクの生ギター。S.H.さんがバイオリンか鍵盤ハーモニカで加わることもあるけど、今日はお休みでした。

唱歌や懐メロ歌謡など、お年寄り向きの歌の歌集を用意してあります。

全部で40曲くらいあるのですが、毎回リクエストに上がるのが、知床旅情、祝い舟、学生時代、青い山脈、みかんの花咲く丘、星影のワルツ、矢切の渡しと決まっています(笑)

きっと来月も、また同じ曲を歌うことになりそうです。

でもそれで良いのです。

毎月毎月、ボクらが来る事を楽しみに待っていてくださる。

ありがたいことです。

夜は細見オーケストラのリハーサル。

当面出演予定が無いので、今日はジョー・ヘンダーソンのページワンを持って行って、「これをコピーしてみましょう」と持ちかけて、取りあえず一曲目のブルーボッサに挑戦。

ブルーボッサは、自己流?ではいつもやっている曲ですが、CDのムードを真似て再現するって、バンドとしては初の挑戦でした。

結果は、、1回目は集中してやったからか、かなりCDに近いムードでできました。

うまくできたんでうれしくなっちゃって、もう一回やろうと2回目をやったら、元気が良すぎて今一つ、、さっき上手く出来たからっていうんで、集中力が足りなかったみたい。

そのあと、いつもやっている他の曲もやったけど、今日は最初の集中力が良い刺激になったのか、ここ数回の中では結構イイ線いってたと思う。

目的が無いと、マンネリ演奏になってしまうのね。下手ではないけど、どの曲を演奏してもカラーが同じになってしまう感じです。

でも今日はなにか今までと違うものを手に入れたような気がします。

心配なのは今日の感覚を次回までに忘れちゃうことですね。誰か一人でも元に戻ってしまうと、皆がそれに引っ張られて、今までと同じに戻ってしまう。

早くCD焼いてみんなに配らなくっちゃ。

なんだかんだ言っても、アマチュアの遊びとしては最高に面白い、すばらしい仲間です。

と、10時間遊びっぱなしで、ヘトヘトになりました。

おやすみなさい。。。。。

2005年05月13日(金) 23時50分30秒

今日のCD 「キングクリムゾン」

テーマ:アルバム

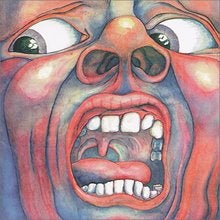

この強烈なイラスト、どこかで目にした人も多いと思います。

ジャケットと中身のイメージがマッチするアルバムはそうは無いものですが、これは完璧に合ってます。

キングクリムゾンの「クリムゾンキングの宮殿」です・

一曲目の「二十一世紀の精神異常者」。この曲はまさにジャケットの絵そのものです。

このアルバムのタイトルがかすむほど、「二十一世紀の精神異常者」のインパクトはものすごいものです。

このアルバムは1969年リリースです。もう36年も前の話し。

(まだコンピュータはおろか電子計算機も電卓もファックスも無かった時代です。)

ボクが大好きなメロトロンも全開ですし、こんな昔にこんなにハイなギターサウンドを鳴らしていたなんて、リーダーのロバート・フィリップは天才です。

彼の天才振りを裏付けるデータがあります。

あんまり詳しいことは知りませんが、当事のイギリスのヒットチャート新聞の一位に、ビートルズのアルバムが長いこと何週間も居座っていたんだそうです。その一位の座を奪ったのがこのクリムゾンキングの宮殿だったそうです。

ロバート・フィリップは打倒ビートルズを狙って最強メンバーを集めてこのアルバムを作りました。

ビル・ブラッフォード、グレッグ・レイク、イアン・ギラン(ウソ)など、そうそうたるメンバーです。

このアルバムが成功しなかったら、その後のプログレ市場の売上は半分もいかなかっただろうと思います。いえそれどころか、プログレという言葉そのものが今残っていないかも知れません。

いくらキース・エマーソンがハモンドを押し倒したところで、それはパフォーマンスでしかないから、2度3度は通用しませんし、今やってくれと頼んでも、ぎっくり腰になるのが関の山です。だからレディース&ジェントルマンではやってないでしょ?

だけど、このアルバムは今でもえらい勢いで売れています。紙CDジャケット仕様とか売り出すと、プレミアがついているらしい(5/14時点アマゾン)。

うーん、ロックって儲かるんだなぁ。

儲かると言えば、ロバート・フィリップがエマニュエル婦人と裁判で争ったという話し、知ってますか? 結果はロバート・フィリップの勝ちだったそうです。

何で争ったかというと、映画の挿入曲が、ラークス・タング・イン・アスピック(USAライブの2曲目:太陽と戦慄パート2)の盗作だというのです。ボクもあの映画を見て、そう思いました。

どんなシーンかと言うと、旅客機のファーストクラスで、周囲に他のお客さんがいるのに、2つ並びのシートを倒して若い男女が派手にイチャイチャするという、当時としてはハイソでハイセンスで想像を越えた羨ましすぎる美しいエロチックでした。

えーっと、何の話しだっけ?

あークリムゾンキングの宮殿でした。。

訳がわからない曲も入ってますね。I talk to the windとか歌っている曲とか。ああいう叙情的なものを、イギリス人は避けて通れないんですかね。

そういうものの処理は、当時のジェネシスが突出して上手ですね。

でもラストのエピタフ、これは良く出来ています。かっこよすぎます。

グレッグ・レイク、太らなければかっこよかったのですが。。。

2005年05月13日(金) 13時47分00秒

ボクの音楽仲間と活動紹介(2005年5月現在)

テーマ:人間関係インターネットを始めて8年くらい経ったでしょうか。

ギターは30年以上弾いていますが、コンスタントに活動するようになったのはネットに接続してからですね。

それ以前は、高校の文化祭とか、会社のクリスマスパーティとか、テンポラリーにしかやってませんでした。

ネットに接続して1年位して、現在の住まいに落ち着きました。(正確には「戻ってきた」です)

それ以前にもオフ会(もう死後っぽいですね)セッションなどに出かけていましたが、レギュラーバンドは組んでいませんでした。お声が掛かるほどの腕もなかったですし。。。。

あらあら、昔話を始めてしまうのは、歳取った証拠ですね(苦笑)

今何をやっているかでしたよね、今日のお題は。

箇条書きにしましょう

・最近はまりつつあるmari-momoさん(Vo)とのデュオ

・S.H.さん(鍵盤ハーモニカ)とのオーディション応募ユニット

・地元中年コンボ「細見オーケストラ」

・月一回定例のデイケア施設での「みんなで歌おう うた声広場」慰問

・お声が掛かればmari-momoさん一味と北習志野のスナックでミニライブ的流し演奏

・自然休止しているソプラノ歌手のM.K.さんとのユダヤ民謡

・近いうちに参加させて頂けるかもしれないと期待しているM.K.さんが参加しているタンゴバンド

・トラでお声が掛かることもありますが、、、

副業のサラリーマンで時間が取られてしまうので、どれも満遍なくというわけにはなかなかいきません。

特にトラでお声を掛けて頂いても、大抵はお応えできないのがもどかしいですね。

ある年の12月に、お声を掛けていただいたお話しを、全部お受けしたことがありました。

年末ですのでご祝儀相場だったこともあるでしょうけど、頂戴したギャラの合計額がひと月のお小遣いよりもずっと沢山だったということがありました。これは嬉しかったですね。

でもほとほと疲れた一ヶ月でありました。

細見オーケストラは、月2回、公民館のスタジオでリハーサルやっているコンボです。たまに自治会の敬老会や、公民館のイベントなどで演奏しますが、それ以外に積極的にお店でライブしようといった「やる気」が今ひとつ無い中年バンドです。まぁ、メンバーが皆家庭も仕事も持っていますから、仕方無いのですかね。。。

メンバーは全員、他所でも演奏する腕を持っていますから、本気になればイイ線いけるんですけど、企画が弱いんですね。きっと。

mari-momoさんとS.H.さんとはこのコンボで一緒ですし、デイケア施設の慰問もこの3人でやってます。

ソプラノ歌手のM.K.さんは、ボクの母の友人です。

ボクが以前にやっていたダニエル・ミル系ユニットのデモCDを母が聞かせたのがきっかけで、ユダヤ民謡の伴奏をして欲しいとおっしゃってこられました。

M.K.さんはとにかくよく喋る方で、しかも内容が方々に飛ぶので、お話しの全容を正確に捉えるのは常に困難なのですが、どうやらユダヤ民謡を30年前から歌いたくて伴奏者を探していたということでした。

「いいですよ、やってみましょうか。」とお返事したところ、CDが6枚、譜面も10曲位送られて来て、その気合具合を実感しました。

初セッションで3曲程合わせました。スナップ的に録音もしました。

その録音をボクの父が聞いて、「M.K.さんってこんなに上手かったっけ?」と言ってました。多分本当に歌いたい曲だったから、良い結果が出たのでしょうね。

その後パーカッションを加えて「アマチュア室内楽フェスティバル」にも応募してみましたが、予選落ちでした。

M.K.さんは2つのタンゴバンドに参加しています。そのうちのひとつがギターを募集しているというので、5/22に演奏を聴きに行ってきます。ボクはタンゴ未経験ですが、ま、今までだって全部見よう見マネでやってきたのですから、何とかなるのではないかと、、、、、

現在はこうですが、音楽って一期一会ですね。

喧嘩別れもありましたし、信じられないことですが「もう音楽はやらない」と辞めてしまう仲間もいました。

これから先、どんな出会いがあるか、楽しみです。

で、最初にネットの事を書いたのは、出会いのチャンスが増えるのもありますが、むしろ2回目以降のコミュニケーションが格段にスムーズになったと思ったからです。

メンバーの誰かがHPを持っていれば、そこの掲示板でワイワイやって、音楽で仲良くなった以上にコミュニケーションがはかどる。これは本当に便利な仕掛けだと思います。

単にメールを送るだけではこうはいきません。

やっぱりアマチュアは、腕より人間関係なんですかね。

もっと言ってしまえば、音楽って人柄ですかね。

ギターは30年以上弾いていますが、コンスタントに活動するようになったのはネットに接続してからですね。

それ以前は、高校の文化祭とか、会社のクリスマスパーティとか、テンポラリーにしかやってませんでした。

ネットに接続して1年位して、現在の住まいに落ち着きました。(正確には「戻ってきた」です)

それ以前にもオフ会(もう死後っぽいですね)セッションなどに出かけていましたが、レギュラーバンドは組んでいませんでした。お声が掛かるほどの腕もなかったですし。。。。

あらあら、昔話を始めてしまうのは、歳取った証拠ですね(苦笑)

今何をやっているかでしたよね、今日のお題は。

箇条書きにしましょう

・最近はまりつつあるmari-momoさん(Vo)とのデュオ

・S.H.さん(鍵盤ハーモニカ)とのオーディション応募ユニット

・地元中年コンボ「細見オーケストラ」

・月一回定例のデイケア施設での「みんなで歌おう うた声広場」慰問

・お声が掛かればmari-momoさん一味と北習志野のスナックでミニライブ的流し演奏

・自然休止しているソプラノ歌手のM.K.さんとのユダヤ民謡

・近いうちに参加させて頂けるかもしれないと期待しているM.K.さんが参加しているタンゴバンド

・トラでお声が掛かることもありますが、、、

副業のサラリーマンで時間が取られてしまうので、どれも満遍なくというわけにはなかなかいきません。

特にトラでお声を掛けて頂いても、大抵はお応えできないのがもどかしいですね。

ある年の12月に、お声を掛けていただいたお話しを、全部お受けしたことがありました。

年末ですのでご祝儀相場だったこともあるでしょうけど、頂戴したギャラの合計額がひと月のお小遣いよりもずっと沢山だったということがありました。これは嬉しかったですね。

でもほとほと疲れた一ヶ月でありました。

細見オーケストラは、月2回、公民館のスタジオでリハーサルやっているコンボです。たまに自治会の敬老会や、公民館のイベントなどで演奏しますが、それ以外に積極的にお店でライブしようといった「やる気」が今ひとつ無い中年バンドです。まぁ、メンバーが皆家庭も仕事も持っていますから、仕方無いのですかね。。。

メンバーは全員、他所でも演奏する腕を持っていますから、本気になればイイ線いけるんですけど、企画が弱いんですね。きっと。

mari-momoさんとS.H.さんとはこのコンボで一緒ですし、デイケア施設の慰問もこの3人でやってます。

ソプラノ歌手のM.K.さんは、ボクの母の友人です。

ボクが以前にやっていたダニエル・ミル系ユニットのデモCDを母が聞かせたのがきっかけで、ユダヤ民謡の伴奏をして欲しいとおっしゃってこられました。

M.K.さんはとにかくよく喋る方で、しかも内容が方々に飛ぶので、お話しの全容を正確に捉えるのは常に困難なのですが、どうやらユダヤ民謡を30年前から歌いたくて伴奏者を探していたということでした。

「いいですよ、やってみましょうか。」とお返事したところ、CDが6枚、譜面も10曲位送られて来て、その気合具合を実感しました。

初セッションで3曲程合わせました。スナップ的に録音もしました。

その録音をボクの父が聞いて、「M.K.さんってこんなに上手かったっけ?」と言ってました。多分本当に歌いたい曲だったから、良い結果が出たのでしょうね。

その後パーカッションを加えて「アマチュア室内楽フェスティバル」にも応募してみましたが、予選落ちでした。

M.K.さんは2つのタンゴバンドに参加しています。そのうちのひとつがギターを募集しているというので、5/22に演奏を聴きに行ってきます。ボクはタンゴ未経験ですが、ま、今までだって全部見よう見マネでやってきたのですから、何とかなるのではないかと、、、、、

現在はこうですが、音楽って一期一会ですね。

喧嘩別れもありましたし、信じられないことですが「もう音楽はやらない」と辞めてしまう仲間もいました。

これから先、どんな出会いがあるか、楽しみです。

で、最初にネットの事を書いたのは、出会いのチャンスが増えるのもありますが、むしろ2回目以降のコミュニケーションが格段にスムーズになったと思ったからです。

メンバーの誰かがHPを持っていれば、そこの掲示板でワイワイやって、音楽で仲良くなった以上にコミュニケーションがはかどる。これは本当に便利な仕掛けだと思います。

単にメールを送るだけではこうはいきません。

やっぱりアマチュアは、腕より人間関係なんですかね。

もっと言ってしまえば、音楽って人柄ですかね。

2005年05月13日(金) 06時30分23秒

交感神経と副交感神経

テーマ:音楽雑感誰もがどこかで耳に目にしたことはある言葉だけど、何のことだかよく分からないタイトルですよね。

多分「活動と休息」とか、「緊張とリラックス」といったことの説明に出てきたと思います。

でも、何故ボクのブログで扱うのか、、、、そこには、音楽と深い結びつきがあると分かったからです。

先日ボクは、精神的現代病?で、しばらく会社を休みました。

精神科で薬をもらうのと並行して、妻が聞きつけてきた評判の鍼灸院にも通いました。

鍼灸院の先生が言うには、ボクの状態は自律神経失調症だというのですね。

ヒトには交感神経と副交感神経があって、それらは内臓の働きをコントロールしているが、みぞおちの下辺りに太陽神経層という神経が束になっている部分があり、あなたは体力筋力が落ちていて太陽神経層を圧迫してしまって自律神経失調症になっている、といった説明でした。

神経の束を圧迫するというのは、確かに身体に悪そうです。明らかに病気と感じるようになってから、体力が落ちたのも事実です。

ですけど、交感神経と副交感神経との関連は??です。

おかげさまで西洋医学と東洋医学の両方のお世話になったので、病気はもう概ね治まっています。

ようやく交感神経と副交感神経について調べてみる気力が湧き、あれこれ調べてみて、驚きの事実がわかってきました。

ボクが掛かった精神的現代病は、一般には仕事のストレスから来ると言われる、いわゆる「あれ」ですが、自分的には仕事だけではなくて、音楽やその他の趣味までもが関与している様に感じられて仕方なかったのです。

でも、好きな趣味のことをやって、どうしてストレスになるのか、そこのところが釈然としなくて、調べまくったのでした。

まず一般的に言われていることを説明します。

神経には「随意神経」と「不随意神経」があります。前者は手足などの身体運動や呼吸のコントロールをする神経のことで、自分の意志で動かせる神経ということです。後者は心臓や消化器など、自分の意志でコントロールできないものをコントロールしている神経です。

次に交感神経と副交感神経ですがこれらは両方とも不随意神経です。これらの代表的な働きとして、前者は身体を昼間の活動状態にし、後者は夜の睡眠状態にします。

現代ストレス病になってしまうと、夜になっても交感神経が働きっぱなしになってしまって、不眠を訴えるといったことになります。

また、趣味や音楽は休息のリラックス系ですから、副交感神経を刺激して穏やかな気持ちになると言うことです。

ここまでが一般論です。

ところがボクは、どうやらもっと複雑なことになってしまったようなのです。

軽い音楽を楽しむ分にはリラックス系かもしれませんが、もっと緊張感がある音楽を一生懸命創作すると、交感神経と副交感神経を両方とも活性化させてしまう様なのです。

相反する神経を両方逆立てて創作活動をする。これがまずかったみたい。

遊びでやっていれば良いのでしょうけど、期限があるライブの準備やリハーサルとなると、遊び100%では済まなくなってきます。お客様の副交感神経を満足させるには、こちらは交感神経を使わなければいけませんし、でも副交感神経も使わないとお客様と共鳴できません。

自分の副交感神経が満足する音を、交感神経を使って探していく。こんなことを副業のサラリーマンと並行してやっていたものですから、自分でも気付かないうちに病が進行していたようです。

交感神経と副交感神経の両方を同時に活性化させた状態では、疲労がハイペースで進行します。まぁ当然だよなと思います。たちが悪いのは、疲労しても満足感が高まるものですから、麻薬的にまた次のお題を探し回ってしまうんですね。そしてどんどん疲れていってしまう。

ここに書いたようなからくりとは気付いていませんから、一時期ずいぶんと無茶をしました。

昼間に副業のサラリーマン稼業で交感神経を使い果たしているのに、これは遊びでストレス発散だからと、両方の神経を酷使する本業のギタリスト業を夜や休日に連続してやっていました。

それから、音楽だけでなく、もしかしたらちょっとしたお小遣いになるかもしれないというネタがあって、ここ一年間、開発系電子工作も手がけていました。これも半分遊び気分と言いつつ、完成してうまくいったら「結構な収入になるかも」と夢を描き、これがある意味大きなプレッシャーになっていました。

実際、楽器を売ってお金を工面して、部品や工具を買ったほどですから、後には引けないという気持ちがあります。

仕事から帰った後で、夢を見ながら開発を進めるのも、両方の神経を使っていたようです。

仕事以外でこんなことを続けたものですから、病気になってしまいました。

でも、病気になった当初はどういうからくりで悪くなってしまったのか、どうもピンとこなかった。

調子が悪いので、ただじっと頭を低くしていたのが、かえって悪かったみたいで、体力を落としてしまいました。

でも、もう大分良くなったから、大丈夫でしょう。

病気のからくりもわかったことですしね。

芸術家や発明家にはキチガイが多いというイメージ、ドタバタマンガのネタにも良く出てきますよね。

それは、それはここまでに書いたように、交感神経と副交感神経を、両方同時に使わないといけない性質の職業だからなのではないかと、思えてきました。

ボクは凡人なのに病気になって、、こういうのを「身のほど知らず」っていうんですね。

2005年05月12日(木) 11時06分21秒

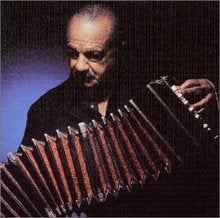

今日のCD アストル・ピアソラの「タンゴ ゼロ/アワー」

テーマ:アルバム音楽友達と話しをしていて、こんな話しになったことがあります。

ドラッグは規制されているけど、そういう意味で(ワイセツではないという意味)音楽は規制されないよね。だけど「これはヤバイでしょう!」って音はあるよね!? って。

ボクはドラッグを試したことは無いけど、ハイになる感じって、例えば熱が40度も出ているときとかと似ているのかなって想像しています。

クスリでハイになると、その後遺症で落ち込む方向にゆり戻しが来るはずです(だから習慣性が付くんですね)。

音楽でもハイになる音楽と、落ち込む音楽があります。クスリと違ってゆり戻しや習慣性の心配は必要ありませんが、落ち込む方向のものには注意が必要です。

ダミアというシャンソン歌手がおりまして、この方が歌った「暗い日曜日」と言う歌を聴いて、自殺した人が沢山居るとか、、、(「傷だらけの天使」で岸田今日子さんが登場する場面で必ずBGMに流れていたあの曲です。わかる人にはわかる。。。)

さて今日のCD、ピアソラのゼロ・アワーですが、ボクにはかなり来ます。

ダミアの暗い日曜日は、歌詞が分からないので、半分しか落ちませんが、ゼロ・アワーは強烈です。構成も編曲も音色も演奏も、これでもかという位に緻密に組み立てられています。

ピアソラですからジャンルはタンゴです。

確かに楽器編成はタンゴですけど、この音楽はタンゴの枠を完全に越えています。

ピアソラの曲でポピュラーなのはリベルタンゴですね。中国系チェロ奏者が洋酒のコマーシャルで弾いていたあの曲です。リベルタンゴはタンゴのリズムに乗っていますし、テーマもとっつきやすいので、まぁコマーシャルソングになっても不思議ではありません。

でもゼロ・アワーの曲は、どれを取ってもテレビコマーシャルには起用できないだろうと思います。

ライナーノートには次のようなことが書かれています。

今までに沢山レコードを録音しているけど、コマーシャリズムに乗せるためにレコード会社の意向があって、どれも本当に自分がやりたい演奏はしていない。本当に自分がやりたいことだけをやるための機が熟して、このアルバムを作った。大人になった自分の孫に、「どうだい、こんなに複雑なことをやっていたのだよ。」と伝えたい。

ピアソラさんは、既にお亡くなりになっています。

誰にでもお勧めはできませんが、プログレ+クラシックな感覚がお分かりで、生身の演奏に飢えている方でしたら、フィットすると思います。

但し、クスリ程にはヤバくないでしょうけど、健全な一般市民が手を出すには要注意だと思います。

ドラッグは規制されているけど、そういう意味で(ワイセツではないという意味)音楽は規制されないよね。だけど「これはヤバイでしょう!」って音はあるよね!? って。

ボクはドラッグを試したことは無いけど、ハイになる感じって、例えば熱が40度も出ているときとかと似ているのかなって想像しています。

クスリでハイになると、その後遺症で落ち込む方向にゆり戻しが来るはずです(だから習慣性が付くんですね)。

音楽でもハイになる音楽と、落ち込む音楽があります。クスリと違ってゆり戻しや習慣性の心配は必要ありませんが、落ち込む方向のものには注意が必要です。

ダミアというシャンソン歌手がおりまして、この方が歌った「暗い日曜日」と言う歌を聴いて、自殺した人が沢山居るとか、、、(「傷だらけの天使」で岸田今日子さんが登場する場面で必ずBGMに流れていたあの曲です。わかる人にはわかる。。。)

さて今日のCD、ピアソラのゼロ・アワーですが、ボクにはかなり来ます。

ダミアの暗い日曜日は、歌詞が分からないので、半分しか落ちませんが、ゼロ・アワーは強烈です。構成も編曲も音色も演奏も、これでもかという位に緻密に組み立てられています。

ピアソラですからジャンルはタンゴです。

確かに楽器編成はタンゴですけど、この音楽はタンゴの枠を完全に越えています。

ピアソラの曲でポピュラーなのはリベルタンゴですね。中国系チェロ奏者が洋酒のコマーシャルで弾いていたあの曲です。リベルタンゴはタンゴのリズムに乗っていますし、テーマもとっつきやすいので、まぁコマーシャルソングになっても不思議ではありません。

でもゼロ・アワーの曲は、どれを取ってもテレビコマーシャルには起用できないだろうと思います。

ライナーノートには次のようなことが書かれています。

今までに沢山レコードを録音しているけど、コマーシャリズムに乗せるためにレコード会社の意向があって、どれも本当に自分がやりたい演奏はしていない。本当に自分がやりたいことだけをやるための機が熟して、このアルバムを作った。大人になった自分の孫に、「どうだい、こんなに複雑なことをやっていたのだよ。」と伝えたい。

ピアソラさんは、既にお亡くなりになっています。

誰にでもお勧めはできませんが、プログレ+クラシックな感覚がお分かりで、生身の演奏に飢えている方でしたら、フィットすると思います。

但し、クスリ程にはヤバくないでしょうけど、健全な一般市民が手を出すには要注意だと思います。

2005年05月12日(木) 08時17分03秒

ネーミング

テーマ:バンドmari-momoさんとのデュオ、そしてS.H.さんとのデュオ、どっちもまだ名前が付いていません。

そこで会社で一生懸命仕事をしている振りをして、考えました。

考えて考えて考え抜いた結果、どっかーんと大作が出来るようなものではないのが、こういうネーミング作業なんですよね。派手な名前を付けても、恥ずかしい結果に終わるものです。

過去にボクがつけたバンド名は2つ。

ひとつは「細見オーケストラ」。

もうひとつは「無口なガンジー」。

なんだか、無関係な漢字+カタカナという傾向が出ているな、、、(汗)

しかも「細見....」はサン・ラのパクリだしな、、、(汗×2)

しかしどちらも無事に定着したという実績でもある。

「ガンジー」は解散してしまって、残念だったけどね。

それで、仕事をしている振りをした結果、

「pencil box #1」 ボーカルとギターのデュオ

「pencil box #2」 鍵盤ハーモニカとギターのデュオ

ってひらめきました。

演奏人数が少ないほど自由度が高まるスリル。これは白紙に絵を描くような感覚に近いので、素材感からこの名前が浮かびました。

メロ担当は鉛筆、ギターは箱という引っ掛けも入っています。

見た目も語呂もシンプルで、内容のイメージとも合うのではないかと思います。

どうでしょう? mari-momoさん、S.H.さん。

これなら、もっとユニットを増やしても、悩まないで済むしね。。。。。

そこで会社で一生懸命仕事をしている振りをして、考えました。

考えて考えて考え抜いた結果、どっかーんと大作が出来るようなものではないのが、こういうネーミング作業なんですよね。派手な名前を付けても、恥ずかしい結果に終わるものです。

過去にボクがつけたバンド名は2つ。

ひとつは「細見オーケストラ」。

もうひとつは「無口なガンジー」。

なんだか、無関係な漢字+カタカナという傾向が出ているな、、、(汗)

しかも「細見....」はサン・ラのパクリだしな、、、(汗×2)

しかしどちらも無事に定着したという実績でもある。

「ガンジー」は解散してしまって、残念だったけどね。

それで、仕事をしている振りをした結果、

「pencil box #1」 ボーカルとギターのデュオ

「pencil box #2」 鍵盤ハーモニカとギターのデュオ

ってひらめきました。

演奏人数が少ないほど自由度が高まるスリル。これは白紙に絵を描くような感覚に近いので、素材感からこの名前が浮かびました。

メロ担当は鉛筆、ギターは箱という引っ掛けも入っています。

見た目も語呂もシンプルで、内容のイメージとも合うのではないかと思います。

どうでしょう? mari-momoさん、S.H.さん。

これなら、もっとユニットを増やしても、悩まないで済むしね。。。。。

2005年05月11日(水) 12時23分33秒

ジャズの行く末

テーマ:音楽雑感私はアマチュアミュージシャンですが、プロのイチロウ師匠などはこのテーマに本当に敏感でいらっしゃる。

今までにも何度か書きましたが、ジャズは音楽産業の中で既に斜陽のジャンルです。

イチロウ師匠のロジックはこうです。

「ライブハウスが全国でどんどん閉鎖に追い込まれている。もちろんレコード会社でもヒットアルバムは全然出ない。今ジャズを楽しむ輪の内側に居るボクらは、ただ楽しんでいるだけだと気付かないけど、世の中全体で見たら、ジャズ人口は減少していることを自覚しなければいけない。」

なぜジャズが衰退しているのでしょうか?

ひとつには音楽の選択肢がどんどん増えて、若者層には溢れんばかりのJ-POPが提供されているということでしょう。ジャズに若いお客様を引っ張れないと、この先何十年のお客様を逃すことになります。

次に、ポップス(ボクの中ではロックという感覚ですが)は、創作の幅が広いのですけど、ジャズはどうしても過去のビッグアーチストの影をひきずってしまうため、新しいアプローチで成功しにくい。

この点、ボクにとってイチロウ師匠の創作は素晴らしいものなのですけどね。

更に、ポップスって、ストリートミュージシャンが輩出するように、案外誰でもできそうな、「敷居が低い感」があって、裾野が広いんですね。それに対してジャズは最初から難しそうなイメージが強い。

そもそも流行っていないから、ちょっと興味はあっても、何から聴けばよいのか情報も少ない。

次はイチロウ師匠の説ですが、、、「下手なのにライブハウスで熱意が無いライブをやって、客から金を取るアマチュアがのさばっている。」、ため。

師匠は専業プロミュージシャンなので、厳しいことを言われます。でもこれはもっともなことでして、「もしその日「ライブハウスのジャズ初体験」の人が聞きに来ていたら、「なんだ、ジャズってこの程度のものなんだ」と思って、その人は2度とジャズを聞かなくなる。」、と師匠はおっしゃいます。もっともなことであります。

ボクも客前ではこのことを肝に銘じて演奏させて頂いています。

ボクはイチロウ師匠の音楽にメロメロなのですが、その訳は、いわゆるスィングジャズに捕われない演奏であり、尚且つノリが良くて、攻撃的で破壊的な演奏をされるからです。

イチロウ師匠の音楽は、レコード会社の人の耳に入っているのだろうか? って思います。

ご当人はあまり欲が無いってなことを言っていました。

こうして書き連ねてみると、ジャズファンが求めている音楽って、多岐に渡りすぎているように思えてきました。

言い換えると、ジャズの包容力が大きすぎて、その中から自分の好きな音楽をみつけるのに、とても時間が掛かるということです。

だから多くの人は、CDを2~3枚買ってみて、でもなんだか期待していたものと違うな、ってことになると縁がなくなってしまうというパターンなのかな?って思えてきました。

だって、イチロウ師匠でも、レギュラー活動だけでカルテット、トリオ、シャンソン、タンゴトリオ、ピアノデュオ、チューバ+パーカッション+ギターユニットをやっていらして、さらにボーカルとのデュオやトリオをテンポラリーでやっていらっしゃる。

これだけあると、ボクの中でも自然と順位付けすることになる。

初めて生を聴いたのはトリオでしたが、HP音源を聴いた後でもし最初にボーカルデュオを聴いていたら、「なーんだ、期待と違う」と、師匠の真価を理解できないで終わっていたかもしれない。

それくらい、ジャズって幅があります。入り口を間違えると、「あ、なんだ違うんだ。。」ってことになってしまう訳です。

ではジャズの多様性が自らの首を締める原因となっているのか、、、、

否、違うと思います。

多分駄作でもなんでも、レコード会社が売り出してしまうから、市場が形成されないのだと思います。

例えば自動車市場で言えば、ちゃんと曲がれなかったり止まれない車って、売っているはずはありません。でもジャズレコード市場には、車で言えばハンドルを切っても曲がれないような酷い音楽も混ざっているということです。まぁこれは、ジャズだけではないかもしれませんが、母数が小さい市場なので痛みは大きいですね。

ダイヤの原石は、自分で見つけ出さない限り、ジャズは楽しめないというところでしょうか。

では、今日のお題、「ジャズの行く末」はどうなるのかというと、ボクが生きている位の間はなくならないと思います。

やっぱり魅力あるジャンルであり、ボクの周囲にもジャズファンは少なからずいますし、若いプレイヤーもいます。まだ新たなリスナーはやってくると思います。

新しいことに挑む人(例:イチロウ師匠)やそういう人を応援する人(例:ボク)は、少数ですがやはり存在しつづけると思います。なぜなら、そういう性格だからだろうと思うのです。新しいものを開拓したい性分なんですね。怖いもの見たさというか、、、。

もしかしたら大化けするかもしれないという期待感もありますね。

本当は、ジャズの行く末を心配するより、今月の会社業績を心配しないといけなのですが、、、、

今までにも何度か書きましたが、ジャズは音楽産業の中で既に斜陽のジャンルです。

イチロウ師匠のロジックはこうです。

「ライブハウスが全国でどんどん閉鎖に追い込まれている。もちろんレコード会社でもヒットアルバムは全然出ない。今ジャズを楽しむ輪の内側に居るボクらは、ただ楽しんでいるだけだと気付かないけど、世の中全体で見たら、ジャズ人口は減少していることを自覚しなければいけない。」

なぜジャズが衰退しているのでしょうか?

ひとつには音楽の選択肢がどんどん増えて、若者層には溢れんばかりのJ-POPが提供されているということでしょう。ジャズに若いお客様を引っ張れないと、この先何十年のお客様を逃すことになります。

次に、ポップス(ボクの中ではロックという感覚ですが)は、創作の幅が広いのですけど、ジャズはどうしても過去のビッグアーチストの影をひきずってしまうため、新しいアプローチで成功しにくい。

この点、ボクにとってイチロウ師匠の創作は素晴らしいものなのですけどね。

更に、ポップスって、ストリートミュージシャンが輩出するように、案外誰でもできそうな、「敷居が低い感」があって、裾野が広いんですね。それに対してジャズは最初から難しそうなイメージが強い。

そもそも流行っていないから、ちょっと興味はあっても、何から聴けばよいのか情報も少ない。

次はイチロウ師匠の説ですが、、、「下手なのにライブハウスで熱意が無いライブをやって、客から金を取るアマチュアがのさばっている。」、ため。

師匠は専業プロミュージシャンなので、厳しいことを言われます。でもこれはもっともなことでして、「もしその日「ライブハウスのジャズ初体験」の人が聞きに来ていたら、「なんだ、ジャズってこの程度のものなんだ」と思って、その人は2度とジャズを聞かなくなる。」、と師匠はおっしゃいます。もっともなことであります。

ボクも客前ではこのことを肝に銘じて演奏させて頂いています。

ボクはイチロウ師匠の音楽にメロメロなのですが、その訳は、いわゆるスィングジャズに捕われない演奏であり、尚且つノリが良くて、攻撃的で破壊的な演奏をされるからです。

イチロウ師匠の音楽は、レコード会社の人の耳に入っているのだろうか? って思います。

ご当人はあまり欲が無いってなことを言っていました。

こうして書き連ねてみると、ジャズファンが求めている音楽って、多岐に渡りすぎているように思えてきました。

言い換えると、ジャズの包容力が大きすぎて、その中から自分の好きな音楽をみつけるのに、とても時間が掛かるということです。

だから多くの人は、CDを2~3枚買ってみて、でもなんだか期待していたものと違うな、ってことになると縁がなくなってしまうというパターンなのかな?って思えてきました。

だって、イチロウ師匠でも、レギュラー活動だけでカルテット、トリオ、シャンソン、タンゴトリオ、ピアノデュオ、チューバ+パーカッション+ギターユニットをやっていらして、さらにボーカルとのデュオやトリオをテンポラリーでやっていらっしゃる。

これだけあると、ボクの中でも自然と順位付けすることになる。

初めて生を聴いたのはトリオでしたが、HP音源を聴いた後でもし最初にボーカルデュオを聴いていたら、「なーんだ、期待と違う」と、師匠の真価を理解できないで終わっていたかもしれない。

それくらい、ジャズって幅があります。入り口を間違えると、「あ、なんだ違うんだ。。」ってことになってしまう訳です。

ではジャズの多様性が自らの首を締める原因となっているのか、、、、

否、違うと思います。

多分駄作でもなんでも、レコード会社が売り出してしまうから、市場が形成されないのだと思います。

例えば自動車市場で言えば、ちゃんと曲がれなかったり止まれない車って、売っているはずはありません。でもジャズレコード市場には、車で言えばハンドルを切っても曲がれないような酷い音楽も混ざっているということです。まぁこれは、ジャズだけではないかもしれませんが、母数が小さい市場なので痛みは大きいですね。

ダイヤの原石は、自分で見つけ出さない限り、ジャズは楽しめないというところでしょうか。

では、今日のお題、「ジャズの行く末」はどうなるのかというと、ボクが生きている位の間はなくならないと思います。

やっぱり魅力あるジャンルであり、ボクの周囲にもジャズファンは少なからずいますし、若いプレイヤーもいます。まだ新たなリスナーはやってくると思います。

新しいことに挑む人(例:イチロウ師匠)やそういう人を応援する人(例:ボク)は、少数ですがやはり存在しつづけると思います。なぜなら、そういう性格だからだろうと思うのです。新しいものを開拓したい性分なんですね。怖いもの見たさというか、、、。

もしかしたら大化けするかもしれないという期待感もありますね。

本当は、ジャズの行く末を心配するより、今月の会社業績を心配しないといけなのですが、、、、

2005年05月11日(水) 11時52分04秒

ハンドル占い

テーマ:日記音楽にはマッタク関係ない話しなのですが、あんまりにもはまってしまったので、みなさんにもお知らせしちゃいます。

このハンドル占い、凄いです。

ボクのハンドルはこないだまで「めぐやま」でした。

このハンドル占いを知って占ってみたところ、かなり悪い結果が出ました。

何だか気分が悪いので、カタカナで「メグヤマ」としてみました。すると今度は相当に良い結果となりました。

そこで、その日以来「メグヤマ」にすることにしました。

それからというもの、立て続けに良い事ばかりが起こります。

4/27、松戸のスモールズでのライブが無事に乗り切れたのも、このお陰ではないかと思いますし、その他にも公私共にビッグでハッピーなことばかりが起こります。

この幸運気はハンドルを変えたせいかもしれませんが、もしかしたらちょうど2年前に亡くなった祖母の霊が、いとこのところからボクの所に移ってきたからかもしれないとも、思っています。

いとこ夫婦は祖母が亡くなるちょっと前に結婚したのですが、先日都内に新築一軒家を手にいれました。

これは祖母の手助けがあったに違い無いと、ボクは読んでいます。

大仕事を終えた祖母は、今度はボクを助けに来てくれたのではないかと、、、、、

さて、先程の占いによれば、「メグヤマ2号」とすると最強らしいのですが、まぁこれは次の秘策として取っておくことにしましょう。

このハンドル占い、凄いです。

ボクのハンドルはこないだまで「めぐやま」でした。

このハンドル占いを知って占ってみたところ、かなり悪い結果が出ました。

何だか気分が悪いので、カタカナで「メグヤマ」としてみました。すると今度は相当に良い結果となりました。

そこで、その日以来「メグヤマ」にすることにしました。

それからというもの、立て続けに良い事ばかりが起こります。

4/27、松戸のスモールズでのライブが無事に乗り切れたのも、このお陰ではないかと思いますし、その他にも公私共にビッグでハッピーなことばかりが起こります。

この幸運気はハンドルを変えたせいかもしれませんが、もしかしたらちょうど2年前に亡くなった祖母の霊が、いとこのところからボクの所に移ってきたからかもしれないとも、思っています。

いとこ夫婦は祖母が亡くなるちょっと前に結婚したのですが、先日都内に新築一軒家を手にいれました。

これは祖母の手助けがあったに違い無いと、ボクは読んでいます。

大仕事を終えた祖母は、今度はボクを助けに来てくれたのではないかと、、、、、

さて、先程の占いによれば、「メグヤマ2号」とすると最強らしいのですが、まぁこれは次の秘策として取っておくことにしましょう。

2005年05月10日(火) 11時52分19秒

モーツァルト曲の伴奏

テーマ:日記先日のGW連休中に実家に遊びに行きました。

両親とも音楽好きで、アマチュアオーケストラで父はオーボエを、母はファゴットを演奏しています。

母は、リコーダーアンサンブルにも参加していることは、4/25に書いた「ドルチェ」でもご紹介しました。

母から、「ギターで伴奏してほしい曲がある」と言われて、譜面とmidi演奏(コンピュータ自動演奏=通信カラオケと同じ原理です)のカセットテープを渡された。

「ラウラに寄せる夕べの想い(KV523)」という曲です。初めて聴きました。

これを、ギターとアルトリコーダーでデュエットしたいということです。

帰宅後ちょっと取り組んでみたけど、鍵盤楽器で伴奏する譜面なので、大幅に音を減らさないとギターでは演奏できないことが判明。

しかも、リコーダーパートのフレーズと対位するフレーズが随所に出てくるので、そういう音は省けない。

そういう音を省かずに、ベース音を鳴らすのは、ボクの腕では不可能!!

8小節まで進んで、投げてしまいました(笑)

しかし、意地があるので、ナニカ別の音楽に仕立て直すアイデアを考え、再チャレンジしたいところであります。

これは母のリベンジではないかと思うのです。

以前にボサノバの曲を2つ、母に選曲してもらって、二人で人前で演奏したことがあります。

耳慣れた曲だから簡単にできると思ったのでしょうけど、残念ながら結果は芳しくありませんでした。

ボサノバのリズム感、特に独特のシンコペーションをナメテはいけないのです。

今回の選曲は、このときの仕返しに違いないのです!(笑)

モーツァルトの音楽は、よく耳にはしますが、自分で取り組んだのは初めてです。

なるほど、天才型の天才と言われるゆえんが、良く分かります。

多分、その当事としては最先端の音楽だったのだろうな、と想像がつく仕掛けが、色々してあります。

その仕掛けは、現代のポップスに通じるものがあり、だけど如何にもクラシック音楽と言える、ボクの耳にはなんとも中途半端なものに感じました(良い表現がみつからないです)。

もし、モーツァルトが現代に生まれていたなら、どんなに素晴らしいポップミュージックを創っただろうかと想像すると、ゾクゾクッってしますね(笑)

現代でもクラシック音楽を作曲している(変な表現ですね)方は沢山いらっしゃいますが、モーツァルトが現代に生まれたら、クラシックではなく、ポップスをやっただろうという想像は、容易につきますね。

ボクの課題曲も、「もしモーツァルトが現代に生まれていたら、こういう風に作曲したのではないか?!」って、アレンジできたらかっこいいのですが、、、ボクの能力では、無理ですよねぇ。。。