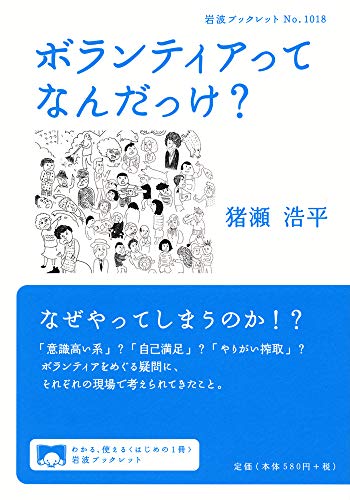

■『ボランティアってなんだっけ?』猪瀬浩平 岩波ブックレット

「ボランティアをすることの理由って?いっけん自明にみえて実は難しい問いかけに、「自発性」「無償性」「公共性」を切り口としつつ、あくまで非真面目に答えてみる。これから始めたい人、続けてきたけど疲れ気味の人、そしてまったく興味がない人にも伝えたい、ボランティアという営みの奥行きと面白さ」Amazon内容説明より

「ボランティア」と聞いてなにを思い浮かべるかは、おそらくそれまで歩んできた人生で大きく異なるもので、合意形成が果たされていないにもかかわらず議題になることの多い、難しい題材となるのかもしれないが、岩波ブックレットという、たいがいが100頁にも満たない、薄くてしかも安い媒体でなにやら読みやすそうな本が出ていたので、ちょっと読んでみた。

著者の猪瀬浩平氏は大学でボランティア学も教えているようだが、それよりもやはり、ボランティアが行われる現場の最前線にいるひと、という感じである。巻末プロフィールには「大学在学中の1999年から見沼田んぼ福祉農園の活動に巻き込まれ」と書かれているが、この「巻き込まれ」というのは、キーワードでもある。この活動は、当初は父親の付き合いに関わるような、半強制的なものだった。だが、友人を誘ってみると、おもいのほか興味をもってやってくれるひとたちが出てきた。しかもその興味の持ち方は三者三様である。農作業そのもの、あるいは機械、またそこに生息する生き物など、それぞれの動機を抱えて農業にかかわっていったのである。そうするうちに、筆者もいつしかこの活動を楽しむようになった。それは「ボランティア」としか呼べないものだった、というのが、終章に書かれていることである。

「ボランティア」にまつわる一種の息苦しさは、わたしたちが「交換」をベースに労働や他者への働きかけを見ているからだ。少なくとも本書を読んだあとのぼくはそう考える。2章の「それって自己満足じゃない?」はそういうおはなしである。ここでは、中沢新一の定義に沿って「贈与」と「交換」が区別される。贈与が動かすものは、「モノ」そのものではなく、「流動的で連続性をもっているなにかの力の動き」だという。ひとことでいえば、移動それじたいがもたらすものが、贈与の働きなのである。だから、その「モノ」の価値は決定できなくてよい。というより、贈与を人類最古にして普遍の社会的営みだとしたとき、その「はじまり」においては、貨幣のように価値を測る方法なんてなかったわけだから、当然そういうことになる。対して交換は「モノ」の価値がはっきりしなければ行うことができない。お買い物のことを考えればわかりやすいだろう。

最近ではオリンピックのような国をあげたイベントでもボランティアが募られることもあり、イメージしやすくもなっているだろうが、ボランティアをしようとするものの動機は様々だろう。こういうところで生じるのが「自己満足」問題である。これは、悪意をもって外からいわれることでもあり、またボランティアをするもの自身のなかにも生じがちな問題でもある。じぶんは善意でやっているはずだが、自己満足ではないのか?と問われたら、ことばに詰まってしまうのだ。こういう問いの根底には、労働や他者への働きかけを「交換」の原理で見て取りがちである、という現状があるとおもわれる。つまり、お金でなくても、なにか「対価」があるからこそ、そうした行為をあなたはするのではないか、というふうに考えるのだ。「対価」というほどのかたちをとらなくても、その「自己満足」もいっしゅの「報酬」と考えることはできるかもしれない。ぼくなんかは、底意地が悪いので、「そんな問いを立ててなんの意味があるの?」と逆に問い返したくなるが、筆者はそうした問いもこみで「ボランティア」だと考える。社会学者の仁平典宏は、こうした、本来的には贈与であるところの行為に隠れた報酬を見出されてしまうような言語ゲームを、「贈与のパラドックス」と呼ぶ。くりかえすが、これはわたしたちが市場原理的なものを好むと好まざるとにかかわらず仰ぎみることで、「交換」の原理を人間社会を貫く至高のシステムとして内面化していることによるとおもわれる。だが、そもそも、「交換」とは、中沢新一のいう「連続性」を欠くものである。500円玉とコンビニ弁当を交換したなら、そのやりとりはそこで終了なのである。もしそこのコンビニの店員の態度がすばらしくてまたあそこで買おうとかいうことにでもなるなら、これは「交換」ではなくなり、店員との贈与が開始されたのだというはなしになるだけのことであり、やはり「交換」が持続しない。そして、その二者によって閉じたものとなる。ところが、ボランティアはそうではない。印象的なのが文化人類学のデヴィッド・グレーバーのいう「コミュニズム」という発想である。といっても、共産主義のことではない。各人がその能力に応じてできることをして、各人がその必要に応じてそれを受け取るという、その原理のことを、そう呼ぶのである。「能力」というと大袈裟になるが、これはもっとたんじゅんに「できること」というような意味で、要するに、近くにいるひとがペンを落として、それが足元に転がってきたから拾ってあげるとか、そういうことなのである。これは見返りを求めてなされる行為ではない。にもかかわらず、じっさいには、社会を成り立たせる要件なのであるとグレーバーは考え、「基盤的コミュニズム」と呼ぶ。そのような「特になんの考えもなく行われる、誰かのためになる行為」が、完結した個々の「交換」の単位を結びつけることで、実は社会は成り立っているのだ。そのときに、わたしたちは交換を超えたなにか大きなものにコミットすることになる。ひとに親切にした帰り道にほくほくと上気した顔つきで「自己満足」に耽ったってそれがなんの問題だろう。重要なことはそのときに「交換」を超越していることではないか、とおもわれる。「交換」の原理は事態をすっきりわかりやすくするが、同時に、わかりにくいもの、受け入れ難いものは払い落としてしまうのだ。

「贈与のパラドックスを引き受けて、ボランティアの現場で自己満足ではないかと悶々と悩む。悶々と悩むことが実は他者と向き合うことであり、そしてきれいになってしまった街のなかで、境界をはみ出してくるものを感知する力を研ぎ澄ますことだと僕は考える」44頁

ぼくも、かつて働いていた書店では、「オーバーアチーブ」をよきこととしてとらえ、がんばっていた(いまはちがいます。とてもそんな気にはなれない会社です)。これは「仕事」なので、行為としては端的に間違っているだろう。それが結果を出しているならなおさら、その見返りを求めるべきである。だがそのことはともかくとして、ぼくはじっさい、そうした“逸脱”において、なにか大きなものに接続しているという感覚を覚えていた。「それは我々の仕事ではない」と捨ておくのではなく、お年寄りや子どもの難解な問いかけに辛抱強くこたえ、道を案内し、勉強のしかたを教え、機械のつかいかたをいっしょに考えた。それが売上につながっていたのかどうかはよくわからないが、少なくともそのときに、ぼくらは本書でいう一種の「自治」に、たしかにかかわっていたのである。だから、ぼくはボランティアをしたことはないのだが、ここに書かれていることは少しわかるのである。そして、そのときから、「こうしなければ世界はまわっていかない」という身体的な直観もあったのである。「交換」の原理があまねく行き渡った世界で見落とされる交換不可能なもの、つまり唯一無二性、これを拾っていくのが、ボランティアの、贈与の原理なのである。

管理人ほしいものリスト↓

https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/1TR1AJMVHZPJY?ref_=wl_share

note(有料記事)↓

連絡は以下まで↓