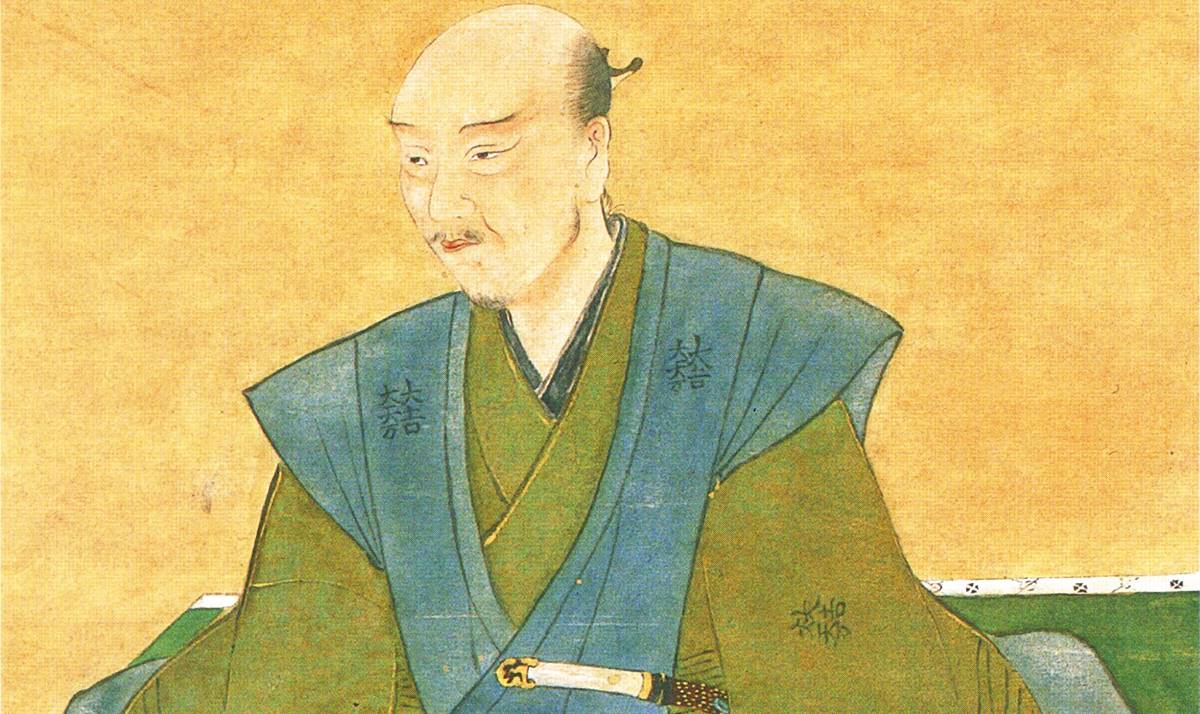

今村翔吾が吉川英治文学賞を受けた傑作とされている小説である。賤ヶ岳の戦いで功をあげた秀吉の小姓たちは賤ヶ岳の七本槍(しちほんやり)と言われたが、その近習たちだけが知る石田三成像を、最新情報をもとに描き出そうとしている。経済学、情報学、統計学、数学を応用して新時代を夢見たキレキレの智将、石田三成を八本目の槍としたもので、一般的に知られるイメージを完全に覆している。あっちについたり、こっちについたり、戦国時代の侍たちの様々な思い、また、著者による創作部分でかなりふくらませているところもあるし、民主主義を見越していたというのは創作しすぎであろうが、米と金で貨幣価値を操作しようとしたというのは、太閤検地の立役者としては、あり得なくはないかもしれない。裏話的なエピソードもあり、目から鱗がぽろぽろ落ちる思いがした。確かに面白い!! メモる。

一本槍 虎之助は何を見る: 加藤清正というと、朝鮮での虎退治とか、熊本城の築城などのイメージであるが、昨今では財務能力のある人だったことがわかってきた。ここでは佐吉(石田三成)といっしょに兵站を担っていた虎之助(清正)像を描いている。そして、二番備え(第二陣)として出陣することになった朝鮮出兵は、私としてはいまいち不可解なことが多いのだが、小西行長と加藤清正、それらの動きと石田三成の関わりが書かれていて面白い。東軍についた関ヶ原で終わっているがほかの部分で虎之助は何度も登場することになる。

二本槍 腰抜け助右衛門: 糟屋武則。槍が上手く、小姓頭を務めていた。賤ヶ岳の戦い(1583年)では、佐久間盛政の配下、槍の名人宿屋七左衛門を倒したが、「お主も身内を殺したか」と言われた言葉がトラウマとなる。というのは、その四年前、三木城の兵糧攻めにおいて、別所氏の兵2500人が秀吉の本陣平井山に突如として撃って出た。まるでゾンビのように食い下がってくる飢えた兵士たちは生きている人間のようには見えなかった。自分を養育してくれた異父兄の朝正がその中におり、それを楽にしてやりたくて殺したことがあったのだ。以後、助左衛門は精神を病み、幻聴、不眠にとりつかれ、槍を振るうことができなくなった。秀吉の攻め方、三木、鳥取、備中高松などの凄惨な攻囲に耐えた武士たちは異常なまでの尊厳を捨てることができずに落命したのである[私は、ベトナム戦争やイラク戦争の帰還兵の多くが精神疾患を病んだままだという話を思い出した]。佐吉は助左衛門の苦しみを理解したとある。それが1600年の関ヶ原では、弭槍を取り、討死した。

三本槍 惚れてこそ甚内: 脇坂安治。秀吉に仕官すべく長浜で面接を受けた時、佐吉と会い、小姓組の仲間になったとある。佐吉が「才があるならば、政を執る女がいてもよい」と話す部分を読んで、井伊直虎のことを思い出した。だが、この章で面白かったのは、女好きの甚内が、丹波攻めに難航していた明智光秀のところに出向させられ、知り合った八重という女に二股膏薬をかけられ、その女が後に豊臣家の大蔵卿局となったあたり。大蔵卿局は茶々の乳母だと思ったが、この小説ではお拾様(豊臣秀頼)の乳母となっている[秀頼の乳母は正栄尼では?]。そして1600年の関ヶ原にて、脇坂安治が内府に寝返るようお膳立てをしたのがこの八重であった、と。そして秀頼は、茶々と大野治長の子だという噂にも言及しているが、治長は大蔵卿局の息子なのだ。托卵する鷦鷯の血が流れているとして、むべありなん。

四本槍 助作は夢を見ぬ: 片桐且元。石田三成の遺言により、関ヶ原の合戦の後、豊臣秀頼の後見人となる。ここでは木彫りの趣味がある真面目人間。四歳になった拾丸のもとに七本槍が呼ばれ、助作の木彫りの馬が拾丸の気に入ったという場面がある[たぶん創作]。西軍によって陥落した伏見城で、助作は石田三成に頼まれたことがある: いざとなったら「天下を手放せ」と。ゆえに、1611年3月28日、秀頼と家康の会見が実現する。その会見に且元とともに同席した加藤清正は瀕死の健康状態であった[結核、痔疾、梅毒、諸説あり]が、熊本への帰途、体が黒くなって変死したという。さらに、この会見の前後、豊臣恩顧の大名が相次いで没した:池田輝政、浅野長政、堀尾義治ら。方広寺の梵鐘事件の後、片桐且元は、駿府に赴き、弁明交渉を試みる。だがその結果、且元は改易され、大坂城を去り、大坂城の陣へと展開する。この小説では、且元が死んだ日に、次の章で扱われる孫六と会って茶を飲んだことになっている。

五本槍 蟻の中の孫六: 加藤嘉明。孫六は馬喰に身を窶した父のもとで、馬に親しみ、裸馬をも乗りこなす乗馬の達人となった、とある。加藤景泰の猶子として、秀吉に仕官し、小姓組の一人となる。小姓たちが秀吉に出された模擬検地の問題に頭を抱えている部分は創作だろうが、佐吉の頭脳明晰が語られていて面白い。この小説で、孫六は生物観察に耽る子供ということになっている。ある日、急いで蒲生家への書状を届けることになり、自分が、親類縁者を人質とされている徳川方のスパイの立場だと思い知る[この時代ならばさもありなん]。

小姓組の少年たちはある日、佐吉のいた長浜の寺、法華寺の大杉に願をかけに行く。石田三成の三献茶のエピソードの寺である。そして関ヶ原の戦いの前年、孫六を訪ねた佐吉から間者であることを問い詰められるが、佐吉は何もせず、一つだけ頼み事をして去る。後日起こる石田三成邸七将襲撃事件の画策であった、とこの小説はしている。この事件の後、石田三成は佐和山城へ蟄居の処分となる。この小説では、なるべく早く徳川家康と雌雄をつけたいと考えた石田三成の筋書きということになっている。孫六の茶室殺人により、豊臣恩顧の大名は消え、最後の殺人は片桐且元だと家康から指示された、とある。

六本槍 権平は笑っているか: 平野長泰は最後ので大名になれなかった(一万石以上と、武家諸法度に定められている)。このエピソードは、戦国時代にもやはり出世できない落ちこぼれがいたということである。親に期待されながら、いつしか自分は井の中の蛙にすぎないと諦め、挫折し、わずか五千石にとどまったままというと、今日の万年サラリーマンの悲哀のようだとも思う。その忸怩たる思いをひじょうにうまく書いている。

権平は賤ヶ岳七本槍に数えられ、小牧長久手でも勇名を馳せることができたが、その後はうだつが上がらず、いつまでも五千石を食むのみであった。小姓組の仲間うちでは孫六だけと付き合いが続いていたが、ある日、孫六の中間にいた猿が五千石を食み、孫六の家老となっていたと知り、落ち込む。そんな権平を佐吉が訪ねた。佐吉は、権平が大名に取り立てられなかったのは、学ぶことを止めたからだと言う。徳川家康との決戦が刻々と迫る1698年、大坂城から登城命令が出た。秀頼の後見人、助作に迎えられ、密かに佐吉と会談する。佐吉は、内府に付けと権平に言い、統計学に基づく勝敗の予測を説明する。権平は関ヶ原で東軍に加わり、戦の後、関ヶ原で佐吉の統計学の検証を行ない、佐吉が笹尾山に大筒を配備していたことを知る。そして、大阪の陣の前、徳川家康に謁見を願い、関ヶ原の戦いの「理」について説明をした。その軍学の褒美として、あるいは口止め料として、権平は一万石を提示されたが、断る。治部からの借りを返した権平は、結局、その足で江戸に向かった。

七本槍 槍を捜す市松: 福島正則。豊臣秀吉の親戚縁者として、小姓組に入り、可愛がられた市松であったが、関ヶ原では東軍に与した。彼と虎之助は、石田三成の関ヶ原を「暴走」とみなし、止めようとしたという書き方をしている。

そして関ヶ原のすぐ後、寝返り部隊は、石田三成の佐和山城攻めを命じられた。城に残っていた者たちは頑なな抵抗を示し、女性たちが本丸横の崖から身投げしたことも知られているが、これら攻囲された場合の段取りは石田三成が命じたものであったと語られている。三成は負けを想定していたのだ。

次いで、捕縛された石田三成が福島正則らと大津城で面会した時の様子が記されている[大津城については先日、やはり今村翔吾の『塞王の楯』を読んだばかりだ]。「お主以外の忘恩の徒にも一言申したかったが」と口をきき、「私は死んでも一泡吹かせてやる」と息巻き、小早川の二心を呪う。そして、内府を十年身動きできぬよう呪詛をかける、と述べ、その十日後、六条河原で刎頸に処せられた。三成が家康にかけた呪詛とは何だったのか。筆者はそれを相場操作と見た。石田三成は朝鮮出兵に際して、小西行長に朝鮮の金銀山を押さえさせようとした。日本の金銀山はすべて豊臣家の直轄であった。商人に隠させた米と、これらの金銀を抑えれば、相場を操作し、家康に打撃を与えることができるはずであった。虎之助は、佐吉が、日本の侍を人口の二分五厘に抑えると言ったという。太閤検地による日本の人口はおよそ1600万人、その二分五厘は40万人。百年で人口が倍加したとして、武士は75万人。佐吉は豊臣家を生きながらえさせるには公家とすること、そして最後は、入札によって政を為す人を民が選ぶという民主制を考えていた、と[もちろんそれは小説的創作でしょうが、面白いですね]。

市松は、関ヶ原で敗れた治部が隠れていた洞窟を見物しに行き、孫六がやはりあの大杉を訪ねてきていたことを知る。その後、孫六と会った市松は、大御所が佐吉の残した大金を血眼で探していることを知った。だがそれらの行方は不明のままである。もしかしたら権平がその行方を知っているかもしれなかったので、権平を訪ねる。権平は、佐吉の追求していた統計学による戦の理を検証していた。ここまで調べて1608年となり、市松は大坂城へ出向き、秀頼、助作らと会う。助作も、豊臣家が大公家となって生き延びるという佐吉の考えを知っていた。佐吉が大御所にかけた呪詛が何かはまだ解明されない。二条城での秀頼と内府の会見、それに付き添った虎之助の他界・・・この章は、総括編でもあるのだ。佐吉による米相場操作も再び語られる。朝鮮出兵は、徳川の富を削るべく、朝鮮の金銀を欲し、全国の米を買い占めて隠すという作戦であったとなる。ということは、朝鮮出兵は耄碌した秀吉の大風呂敷などではなく、石田三成による、徳川の財力削減作戦の一環であったこととなる。しかし、小西行長は、石田三成の欲していた金銀を見つけて持ち帰ることができず、そのままでは徳川が甲斐で得たであろう金銀が徳川をますます富ませることになってしまう。無謀に思われた関ヶ原は、石田三成にとって最後のチャンスであったのだ。

ともあれ、家康の動きを十年止めるという呪詛は有効であったことになる。石田三成が全国から集めさせたと噂されている金銀は存在しないが、徳川はそれを恐れて十年以上も豊臣に手出しすることができなかったのである。だが、家康は自分が老いたことで賭けに出た。方広寺の梵鐘の言いがかりである。

そして結局、豊臣家は助作を罷免し、大坂の陣へとまっしぐらとなった。

石田三成がこのように先見の明がある切れ者であったことを物語にした小説は、かなりの創作が含まれているのかもしれないが、スリリングでとても面白かった。そしてこれら、著者の解釈は、朝鮮出兵や関ヶ原以降の時勢など様々な疑問符のすべてをすっきりとさせてくれた。

歴史の見直しはおもしろい。